Aus dem Messlabor: Was die Messungen bei Subwoofern bedeuten

Wichtiger noch als Frequenzgänge sind bei Woofern das Pegel- und Klirrverhalten; schließlich wollen sie sich möglichst unsichtbar machen und trotzdem bis in tiefste Ton-lagen ordentlich Pegel erzeugen.

Die messtechnische Beurteilung von Subwoofern scheint einfach, wo sie doch nur den untersten Bereich des hörbaren Spektrums wiederzugeben brauchen. Doch weit gefehlt: Schon bei der Frequenzmessung fängt es an, kompliziert zu werden. Jeder Aktiv-Woofer - nur solche kommen für HiFi und Surround in ...

Die messtechnische Beurteilung von Subwoofern scheint einfach, wo sie doch nur den untersten Bereich des hörbaren Spektrums wiederzugeben brauchen. Doch weit gefehlt: Schon bei der Frequenzmessung fängt es an, kompliziert zu werden. Jeder Aktiv-Woofer - nur solche kommen für HiFi und Surround in Frage - muss sich dem vorhandenen Lautsprecher-Set im wahrsten Sinne des Wortes unterordnen.

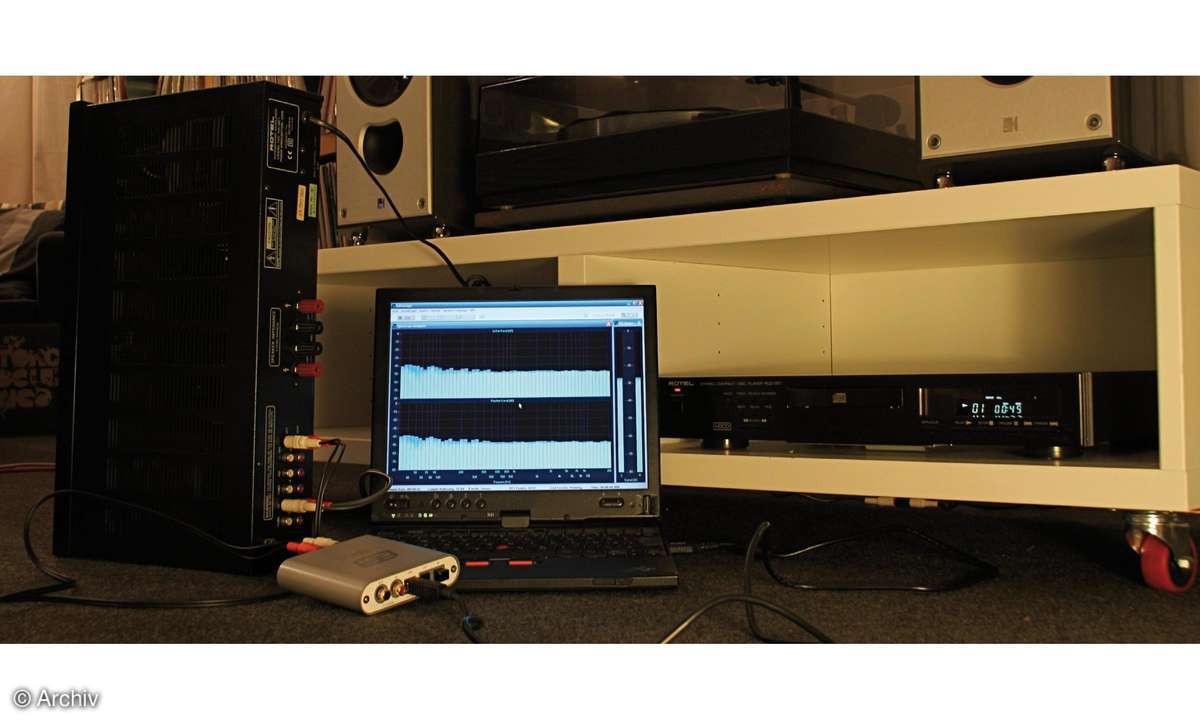

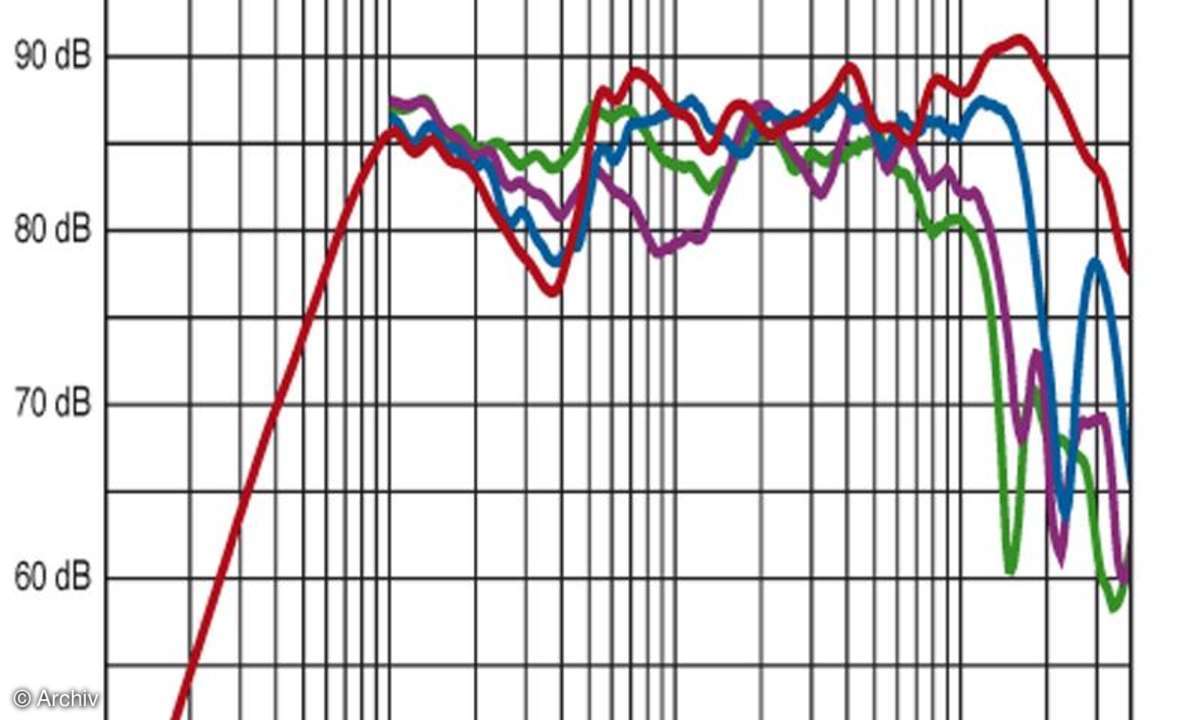

Damit dies ohne Komplikationen erfolgt, sind hauptsächlich zwei Regler zuständig: Pegel und Crossover-Frequenz. Doch jeder Dreh am Frequenzeinsteller verändert den Woofer in seiner Charakteristik von Grund auf - von zusätzlichen Filtern oder Equalizern zur Raumanpassung mal ganz zu schweigen (siehe Bildergalerie Abb. 1 + 2). Für die Messung bedeutet dies, dass man sich auf definierte Grundeinstellungen festlegen muss. Bisher wurde bei maximaler und minimaler Position des Frequenz-Stellers gemessen. Doch in der Praxis werden sie irgendwo zwischen den Extremen betrieben, die außerdem oft sehr weit auseinander liegen (Abb. 1) und sich von Woofer zu Woofer stark unterscheiden Das erschwert die wichtige Vergleichbarkeit.

Und: Wie hoch ist bei Frequenzverläufen, die oft alles andere als linear sind, der Durchschnittspegel, um sie zum Beispiel einem Hauptlautsprecher mit durchschnittlich 80 dB Schalldruck anzupassen? Darum hat unser Labor ein neues Messprogramm geschaffen. Es gestattet, bei jeder Frequenzgangmessung den mittleren Pegel der lautesten Oktave zu bestimmen und die Woofer zur Messung einheitlich auf 80 Hertz (-3 dB) einzustellen. In dieser Position werden jetzt Frequenzverlauf (rote Kurven in Abb. 1 + 2), Grenzfrequenzen und Verzerrungsverhalten ermittelt, ergänzt durch Frequenzgänge bei maximaler (grün) und minimaler Cross-over-Reglerstellung (blau).

Wichtiger noch als Frequenzgänge sind bei Woofern das Pegel- und Klirrverhalten; schließlich wollen sie sich möglichst unsichtbar machen und trotzdem bis in tiefste Ton-lagen ordentlich Pegel erzeugen. Die Physik lässt sich aber nicht austricksen - irgendwo sind Kompromisse angesagt, die es herauszukristallisieren gilt. Jede zusätzliche Oktave in den Basskeller bedeutet bei gleichem Schalldruck eine Vervierfachung der Membranauslenkung. Da ist leicht vorstellbar, dass bei gleichzeitig hohen Pegeln die Grenzen schnell erreicht sind.

Damit dies ohne Anschlagen der Membran oder laute Strömungsgeräusche geschieht, setzen Entwickler Limiter und Filter ein (Nubert, Abb. 3 - 5) oder senken geschickt den Pegel ab (Logan, Abb. 6). In den Diagrammen "Pegel- & Klirrverlauf" mit Messungen von 85 (schwarz) bis 100 dB SPL (rot) wird dieser Zusammenhang deutlich: Steigt die untere gleichfarbige Kurve steil an und erreicht sie möglicherweise die obere Pegelkurve (Abb. 5), ist mit hörbaren Beeinträchtigungen zu rechnen.