Hörgeräte ReSound Vivia und Phonak Infinio Sphere getestet: KI im Ohr

Das Hype-Thema KI verändert auch die Hörgeräteindustrie. Von Phonak und GN ReSound kommen die ersten Modelle, die mit einem KI-Chip das Hören verbessern. Was können sie und was sind die Unterschiede zu normalen Hörgeräten? Ich habe beide Modelle getestet.

Phonak hat mit dem Infinio Sphere den Anfang gemacht, das weltweit erste KI-Hörgerät wurde im Herbst 2024 im Rahmen der IFA vorgestellt. GN Hearing folgte auf der IFA 2025 mit dem ReSound Vivia, dem laut Hersteller "weltweit kleinsten Hörgerät mit Künstlicher Intelligenz"....

Phonak hat mit dem Infinio Sphere den Anfang gemacht, das weltweit erste KI-Hörgerät wurde im Herbst 2024 im Rahmen der IFA vorgestellt. GN Hearing folgte auf der IFA 2025 mit dem ReSound Vivia, dem laut Hersteller "weltweit kleinsten Hörgerät mit Künstlicher Intelligenz".

Die Testkandidaten im Überblick

Für den Test standen uns das Phonak Infinio Ultra Sphere (Produktseite des Herstellers) und das ReSound Vivia (Produktseite des Herstellers) zur Verfügung, jeweils mit der höchsten Technikstufe. Beide sind brandneu und wurden erst kürzlich vorgestellt. Der Preis für ein solches Hörsystem (mit zwei Geräten für links und rechts) liegt grob geschätzt bei jeweils 4.000-5.000 Euro, der genaue Preis hängt von der Krankenkasse und den individuellen Umständen ab.

Was KI im Hörgerät bedeutet

Eigentlich ist KI im Hörgerät ein alter Hut. Denn die meisten modernen Hörgeräte nutzen komplexe Rechenmodelle, die unter anderem auf maschinellem Lernen basieren, um Sprache von Hintergrundgeräuschen zu trennen, oder um die Mikrofone so auszurichten, dass "Beams" gebildet werden und die Akustik auf den Gesprächspartner fokussiert wird.

Neu ist allerdings ein dezidierter KI-Chip, der zusätzlich in beiden Modellen eingebaut ist. Es handelt sich um einen DNN-Chip (Deep Neural Network), der in Echtzeit alle eingehenden akustischen Signale analysiert und auf Basis der Trainingsdaten (mehrere Millionen Klangbeispiele) Stimmen im Vordergrund vom Hintergrund trennt.

Die Rechenleistung des DNN-Chips dürfte bei ReSound und bei Phonak ähnlich sein, auch bei den Trainingsdaten und -Modellen dürfte in etwa Gleichstand herrschen.

- GN spricht von einer Datenbasis von 13,5 Millionen gesprochenen Sätzen, Phonak von 22 Millionen Wörtern.

Dieser neue Chip, der ein künstliches neuronales Netzwerk darstellt, analysiert alle eingehenden akustischen Signale und ahmt dabei die Filterfunktion des Gehirns nach. Das soll es Hörgeräte-Nutzern ermöglichen, Stimmen in lauter Umgebung besser denn je zu verstehen.

Der KI-Modus ist nur in bestimmten Situationen sinnvoll

Der DNN-Chip erfindet das Hörgerät nicht neu; er ersetzt nicht die bisher eingesetzten Technologien, sondern ergänzt sie. Er ist nicht permanent aktiv. Zu Hause, beim Einkaufen, im normalen Alltag erledigt das Hörgerät seinen Job wie gewohnt, hier bringt der Chip sogar tendenziell eher Nachteile, weil ein Grundrauschen hinein kommen kann, weil falsche Geräusche verstärkt werden oder Stimmen zu hell klingen. Seine Vorteile spielt er nur in bestimmten Situationen aus, in besonders herausfordernden akustischen Umgebungen, etwa auf Partys oder am Restauranttisch mit mehreren Gesprächspartnern.

Problem 1: KI verbraucht viel Strom

Der Energiehunger von KI-Anwendungen ist nicht nur ein Problem von Rechenzentren. Bei der Echtzeitanalyse der akustischen Umgebung benötigt das DNN mehr Energie als ein Hörgerät im normalen Betrieb. Im Klartext heißt das: Sowohl beim ReSound Vivia als auch beim Phonak Infinio Sphere ist nach 8-10 Stunden Feierabend. Kleine Randnotiz: Das ReSound Vivia hält trotz der kompakten Bauform sogar etwas länger durch. Beide Modelle kommen ohne KI problemlos durch den Tag, so wie man es von Hörgeräten kennt, die hinter dem Ohr getragen werden.

Problem 2: KI verbraucht mehr Platz

Ein zweiter Chip, der noch dazu im Betrieb mehr Energie verbraucht, erfordert auch einen größeren Akku. Ein Hörgerät, das unauffällig hinter dem Ohr getragen werden möchte, darf aber weder zu groß noch zu schwer sein. Damit stehen die Hersteller vor neuen Herausforderungen. Das Infinio Sphere ist denn auch größer und schwerer als ein normales Hörgerät:

- Infinio Sphere 31,9 x 14,0 x 9,4 Millimeter und 3,4 Gramm

Das ReSound Vivia ist dagegen ein Meisterwerk der Miniaturisierung, ReSound wirbt zu Recht mit dem "kleinsten KI-Hörgerat der Welt". Es ist deutlich kleiner als das Phonak und auch kleiner als viele normale Hörgeräte.

- ReSound Vivia: 27,1 x 10,5 x 7,9 Millimeter und 2,6 Gramm

Wie gut ist der KI-Chip in der Praxis?

Sowohl Phonak als auch GN geizen nicht mit Superlativen, wenn es um die neuen KI-Modelle geht: Von einem "Paradigmenwechsel" ist die Rede, von einem "Game-Changer", von einem "besseren Verstehen als je zuvor". Die hohen Erwartungen, die damit geschürt werden, konnten in meinem Fall allerdings nicht erfüllt werden.

Ich habe die Modelle in mehreren akustisch herausfordernden Situationen getestet. Am schwierigsten war dabei das Restaurant "3 Schwestern" im Künstlerhaus Bethanien, eines der ältesten Häuser im Oranienkiez in Berlin Kreuzberg. Das ehemalige Diakonissen-Krankenhaus ist eine architektonische Sehenswürdigkeit, genauso wie das Restaurant darin: 4 Meter hohe steinerne Gewölbedecken werfen das Stimmengewirr mehrfach zurück, wenn es voll ist an den Tischen (was um die Abendzeit immer der Fall ist), ist es gar nicht einfach, in Ruhe ein Gespräch zu führen, auch wenn man sich gegenüber sitzt.

Der perfekte Ort also, um den KI-Modus auszuprobieren. Wir waren zu Dritt da, mir am Tisch gegenüber saßen 2 Gesprächspartner. Ich saß mit dem Rücken zum offenen Raum, hinter mir also lautes Stimmengewirr, das aber aufgrund des Echoeffektes der hohen steinernen Wände aus allen Richtungen zu kommen schien. Im KI-Modus verstärken beide Modelle die für die menschliche Stimme typischen Frequenzbereiche der Gesprächspartner und schaffen es, die Stimmen im Hintergrund zu reduzieren.

Dies gelingt auch im normalen Modus (ohne KI), aber im KI-Modus werden die Gesprächspartner noch einen Tick stärker nach vorne geholt. Allerdings mitunter etwas zu stark, mit dem Effekt, dass hohe Töne und Zischlaute überbetont werden. Es klingt mitunter ein bisschen übersteuert, hat aber den positiven Effekt, dass man die Wörter besser versteht. In meinem Test gelang es Phonak besser, den Hintergrund zu unterdrücken, aber wir sprechen hier über Nuancen. Generell gilt: Der KI-Bonus ist klein, es gibt keinen Wow-Effekt. In diesem Sinne ist der neue DNN-Chip eine Weiterentwicklung, kein Quantensprung. In ein paar Jahren mag es aber schon ganz anders aussehen.

Jeder Mensch hört anders

Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass das Hören mit dem Hörgerät ein sehr individuelles Thema ist - jeder Mensch nimmt Geräusche anders wahr und ist von einem Hörverlust auf unterschiedlichen Frequenzen betroffen. Ich habe einen einseitigen gering- bis mittelgradigen Hörverlust links mit 30 dB bis 40 dB über das Frequenzband und trage normalerweise nur auf dem linken Ohr ein Hörgerät. Der Hörverlust rechts ist mit 10 dB marginal und bisher nicht mit einem Hörgerät kompensiert. Für diesen Test habe ich aber Hörgeräte für beide Seiten per Audiogramm kalibriert - nur mit zwei Geräten funktioniert der KI-Modus.

Dass dieser bei mir keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, bedeutet nicht, dass er nicht funktioniert. Es ist durchaus möglich, dass andere Menschen mit einem stärkeren Hörverlust das Hören im KI-Modus als deutliche Verbesserung empfinden, so wie es etwa hier von der Hörsystem-Trägerin Yvonne Lindner beschrieben wird.

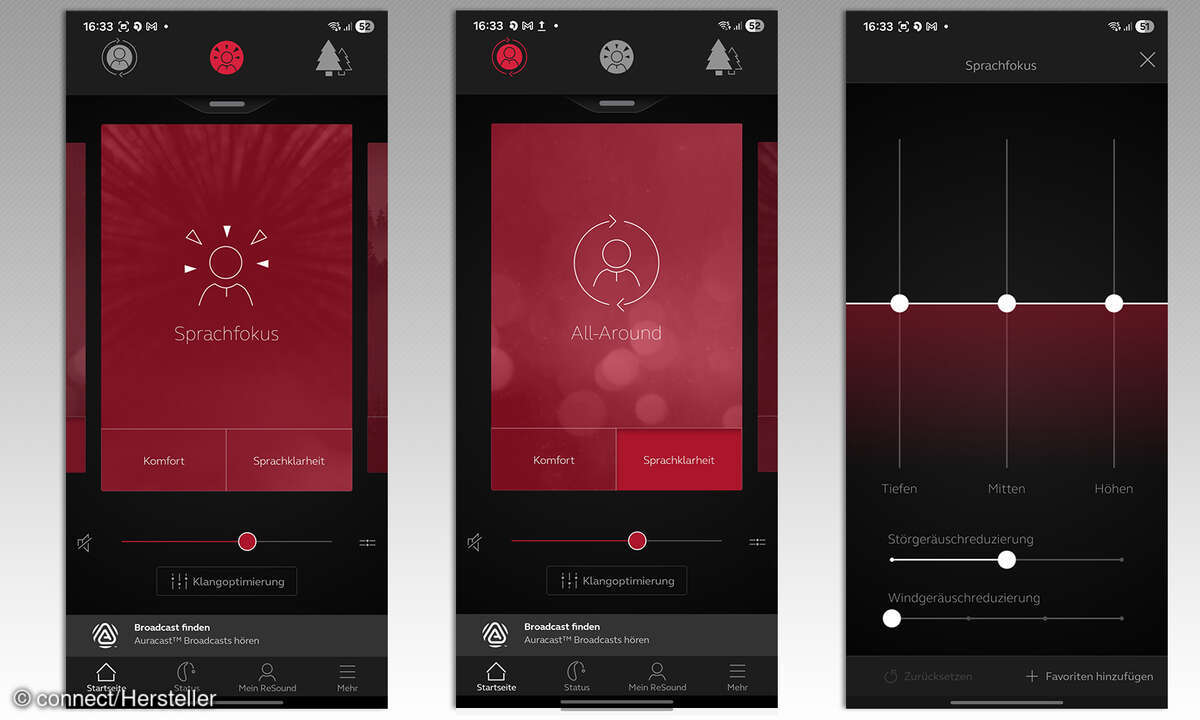

Keine Automatik bei GN ReSound

Bei der Aktivierung des KI-Modus hat Phonak einen Vorteil: Man muss sich um nichts kümmern, die Automatik entscheidet, ob der KI-Modus mit DNN sinnvoll ist. Bei ReSound hingegen muss man den KI-Modus manuell aktivieren, entweder per Smartphone-App (Modus "Sprachklarheit") oder mit einem längeren Tastendruck auf das Hörgerät. Auf Nachfrage erklärte mir ReSound, dass diese manuelle Aktivierung eine ganz bewusste Entscheidung sei: Die KI soll man immer nur dann nutzen können, wenn man das selbst möchte - im Prinzip wie eine zusätzliche Lupe.

Hinter diesen beiden Funktionsweisen stecken unterschiedliche Benutzerphilosophien: Während Phonak dem Hörsystem-Träger die Umgebung akustisch stärker vorfiltert, mit dem Ziel, ihm das akustisch beste Ergebnis zu präsentieren, legt ReSound eben diese Entscheidung, was das beste Ergebnis ist, stärker in die Hände des Nutzers. ReSound legt in diesem Sinne mehr Wert darauf, die akustische Umgebung so natürlich wie möglich zu repräsentieren. Phonak nimmt den Nutzer dagegen stärker an die Hand. Es gibt hier kein besser oder schlechter, sondern nur ein entweder oder.

Ich sehe Phonak aber trotzdem im Vorteil. Denn in der App kann man die Automatik auch deaktivieren und vieles manuell einstellen. Phonak bietet also für versierte Nutzer am Ende des Tages beide Optionen (Automatik oder Manuell) an. Bei ReSound gibt es nur eine.

ReSound mit Auracast und LE Audio

Beide Modelle sind technisch top ausgestattet und verbinden sich über Bluetooth LE mit dem Smartphone. Audio-Streaming, Telefonieren, App-Benachrichtigungen, alles ist über die Hörgeräte möglich, wenn man sie einmal gekoppelt hat. Die Koppelung klappt problemlos.

ReSound setzt allerdings auf die moderneren Standards. Denn während Phonak das LE-Protokoll nur für die Steuerung der Hörgeräte via App einsetzt, benutzt ReSound das gesamte LE-Protokoll, auch Bluetooth LE Audio. Dies hat mehrere Vorteile: Im Gegensatz zu Bluetooth Classic, bei dem nur eines von zwei Hörgeräten mit dem Smartphone verbunden ist (von diesem Gerät wird auf das zweite Gerät gestreamt), sind bei LE Audio beide Geräte direkt mit dem Phone gekoppelt. Es gibt mehr Einstellungsmöglichkeiten und der Standard ist energieeffizienter bei besserer Übertragungsqualität, was wir beim Telefonieren bestätigen können. Zu guter Letzt ist LE Audio erforderlich, damit Bluetooth Auracast funktioniert.

Auracast ist eine Bluetooth-Erweiterung, die wie ein Mini-Radiosender arbeitet: sie ermöglicht es, Audiosignale gleichzeitig an eine unbegrenzte Anzahl kompatibler Empfänger im Nahbereich zu senden, ohne dass ein Koppeln nötig ist. Gerade für Hörgeräte-Träger ist das praktisch: Man kann sich etwa auf dem Bahnhof in den Auracast-Stream der DB einklinken und bekommt die Zugdurchsagen direkt ins Hörgerät. Man kann den TV zu Hause mit einem Auracast-Adapter aufrüsten und streamt den Film direkt ins Ohr. Es gibt viele Anwendungsfälle, allerdings fehlt es noch an der Infrastruktur. Den erwähnten Auracast-Stream der DB etwa gibt es (noch) nicht. Die fehlende Auracast-Unterstützung in der Öffentlichkeit ist auch der Grund für die Zurückhaltung von Phonak. Phonak erklärt, dass man "Auracast-ready" ist.

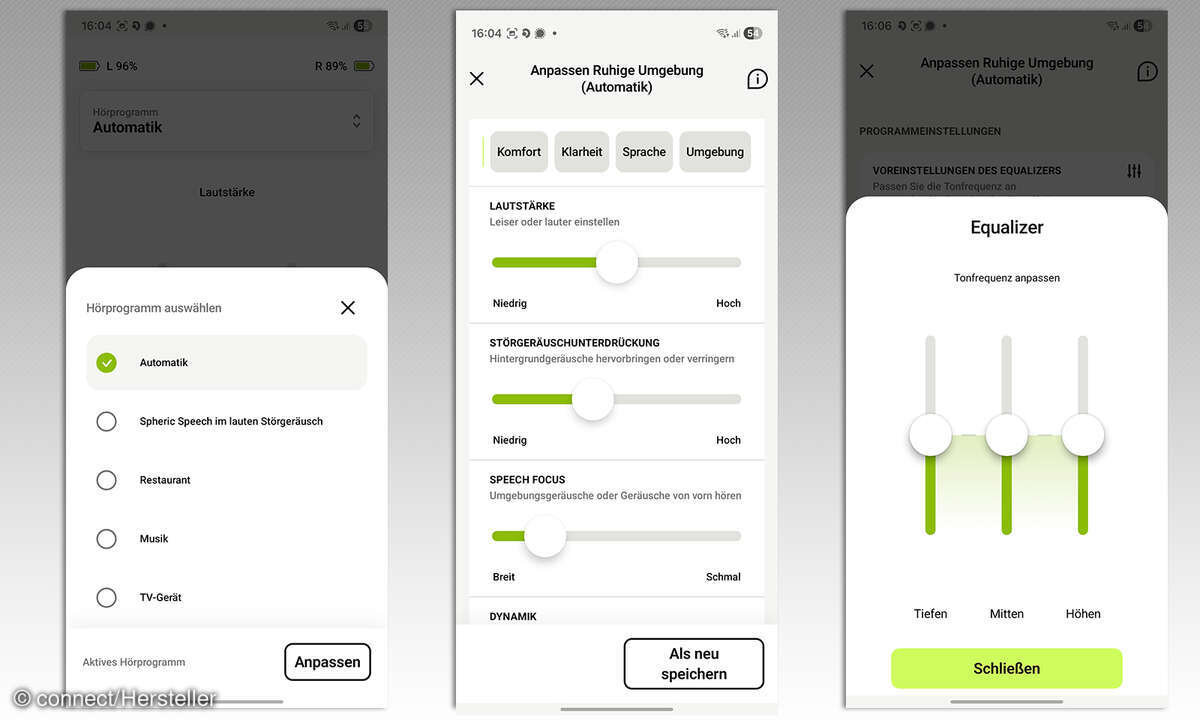

Phonak-App mit mehr Anpassungsmöglichkeiten

Die App-Funktionalität ist ähnlich, bei beiden Modellen kann man das Smartphone akustisch auf die Hörgeräte umlegen, bei beiden kann man per "Tap Control", also per Tipper auf das Ohr, Aktionen durchführen. Allerdings gibt es bei Phonak mehr Einstellungen: Es ist möglich, unterschiedliche Aktionen mit der Tap Control zu verbinden und auch die Empfindlichkeit der Steuerung in Stufen anzupassen. Bei ReSound kann man Tap Control dagegen nur ein- oder ausschalten. Bei den Anpassungen der Hörprogramme benennen die Hersteller ihre Einstellungen unterschiedlich, bieten am Ende aber eine ähnliche Differenzierungstiefe bis hin zu einem Dreiband-Equalizer.

Fazit: Phonak mit Automatik, ReSound konkurrenzlos kompakt

Die Spitzenmodelle von Phonak und ReSound haben den KI-Modus gemeinsam, setzen davon abgesehen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Bei Phonak ist die KI komfortabler innerhalb eines Automatikmodus integriert. ReSound ist im Gegenzug konkurrenzlos leicht und kompakt, außerdem wird Bluetooth LE Audio mit Auracast unterstützt. Eintracht herrscht dagegen bei der Bewertung des KI-Modus. Dieser ist kein Game Changer, sondern eine kleine Verbesserung. In ein paar Jahren dürfte das aber schon anders aussehen. Das KI-Zeitalter im Hörsystem fängt gerade erst an.