Handy im Zug: Gestörte Verbindung

Mobilfunk in der Bahn ist eine hervorragende Idee. Doch leider sind in Deutschland viele Strecken unterversorgt. Warum ist der Handy-Empfang im Zug eigentlich oft so schlecht?

Wer im Zug auf einen Internetzugang angewiesen ist, sei es für dienstliche Zwecke, fürs Gaming oder zum normalen Surfen, gerät nicht selten in Schwierigkeiten: Oft hat man kein Netz. Anatol Scholz, Leiter des Kunden- und Produktmarketings der DB Regio, hört Klagen zuhauf über die mangelhafte Mo...

Wer im Zug auf einen Internetzugang angewiesen ist, sei es für dienstliche Zwecke, fürs Gaming oder zum normalen Surfen, gerät nicht selten in Schwierigkeiten: Oft hat man kein Netz. Anatol Scholz, Leiter des Kunden- und Produktmarketings der DB Regio, hört Klagen zuhauf über die mangelhafte Mobilfunkversorgung vieler Strecken.

Und obwohl er sich auf den Standpunkt stellen könnte, dass die Bahn für den pünktlichen und bequemen Transport zuständig ist, während die Netzbetreiber die Mobilfunkversorgung verantworten, sinnt der Manager auf Abhilfe. Doch was kann getan werden, um die Mobilfunkversorgung auf den Strecken der Bahn zu verbessern?

Riesiges Streckennetz

Um die Größe der Aufgabe zu verdeutlichen: Die DB Netz AG unterhält ein Streckennetz von 33 000 Kilometern. Ein Teil dieses Netzes dient zwar nur dem Güterverkehr, doch das ist angesichts der enormen Gesamtausdehnung nur ein schwacher Trost.

Selbst wenn nur die Hälfte dieses Netzes für den Personenverkehr bereitstehen würde und wenn, wie es in den untersten Mobilfunkbändern realistisch ist, nur alle zehn Kilometer an der Strecke eine Zelle zum Einsatz käme, wären zur Vollversorgung rund 1750 Mobilfunkzellen nötig - pro Netzbetreiber wohlgemerkt.

Messungen in West und Ost

Da viele Strecken der Deutschen Bahn durch bewohntes Gebiet verlaufen oder dieses zumindest streifen, sollte man eigentlich annehmen, dass die Züge automatisch mitversorgt würden. Um zu sehen, in welcher Relation versorgte Streckenabschnitte zu Funklöchern stehen, hat die DB Regio das im Testen der Netzversorgung renommierte Unternehmen P3 communications beauftragt, zwei Strecken genau zu vermessen.

Im Osten der Republik wurde die überwiegend durch ländliches Gebiet verlaufende Strecke von Halle nach Uelzen vermessen, die nur durch wenige urbane Zentren führt. Zur Messung kam ein moderner Regionalzug mit Repeater-Technik aus dem Jahr 2011 zum Einsatz. "Modern" muss dabei als relativer Begriff gesehen werden.

Wegen der hohen Sicherheitsanforderungen des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) dauert es von der fertigen Konstruktion eines Zuges bis zur allgemeinen Zulassung etwa fünf Jahre. Der Repeater hat also eine halbe Ewigkeit auf dem Buckel, wenn er erstmals zum Einsatz kommt, jedenfalls gemessen an Mobilfunkmaßstäben.

Zum Vergleich: Smartphone-Hersteller rechnen vom Beginn der Planung bis zur Markteinführung eines neuen Modells grob mit einem Jahr. Die zweite auf dem Messplan stehende Strecke führte von Essen nach Münster, also durch das extrem dicht besiedelte Ruhrgebiet. Hier stand den Technikern von P3 Communicatons ein Zug mit Repeater-Technik zur Verfügung, die aus dem Jahr 2006 stammte und folglich noch älter war.

Was ein Repeater bringt

Ein Repeater ist eine technische Einrichtung, die der Verstärkung von Mobilfunksignalen dient. Die Verstärkung ist nötig, da sowohl die Metallhülle als auch gegebenenfalls metallbedampfte Scheiben von Zügen die außen vorhandenen Signale nach innen stark abschwächen. Außenliegende Antennen, die das Signal über Verstärker nach innen weiterleiten, können hier Abhilfe schaffen.

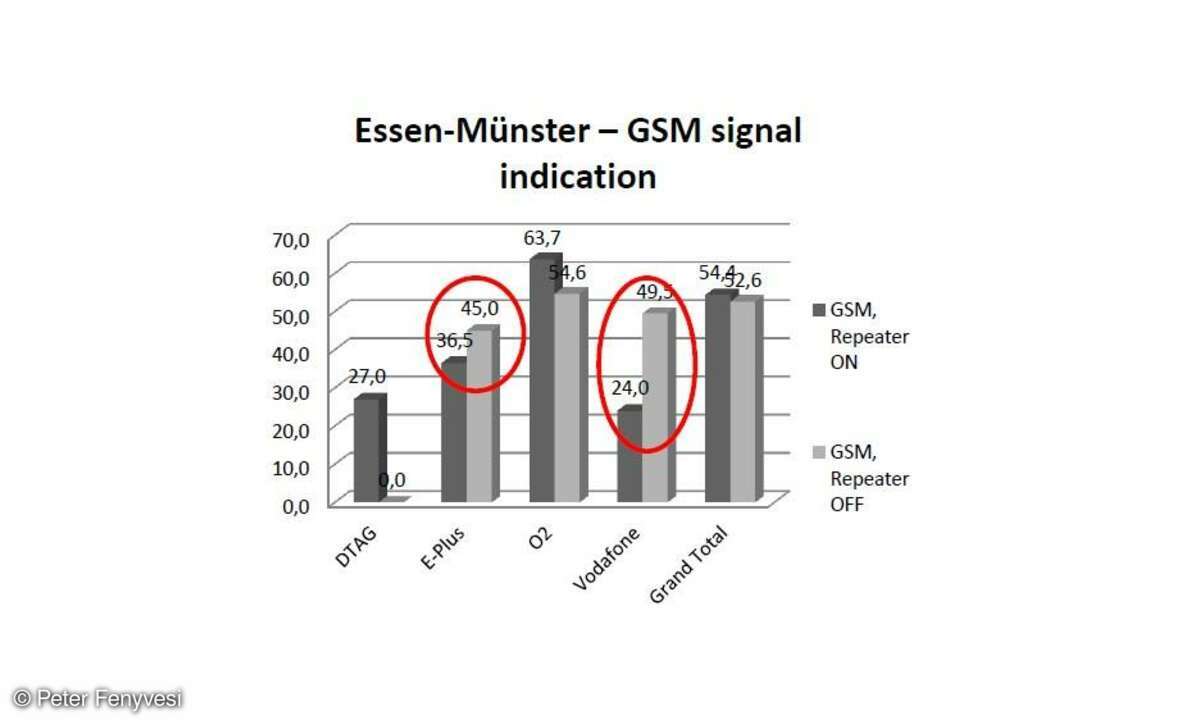

Dass das nicht immer gut funktionieren muss, belegen die Messungen auf der Strecke von Essen nach Münster, wo die mit Repeater gemessenen mittleren GSMSignalpegel zum Teil niedriger waren als die ohne. Hier hielt der reine GSM-Repeater das Telefon offenbar auch dann noch im 2G-Netz, wenn UMTS in prinzipiell ausreichender Stärke vorhanden war. Schon hier ist zu bemerken, dass ein Repeater nicht immer einen positiven Effekt haben muss: Seine Bevorzugung bestimmter Frequenzbänder kann ebenso stören wie sein Rauschen.

Typisches Bahn-Erlebnis

Wie aber sieht es mit der Verbesserung von Sprachanrufen aus? Für die Messungen wurden in regelmäßigen Abständen abwechselnd Rufe abgesetzt oder entgegengenommen. Dabei kamen je zehn Standard-Sprachsamples zum Einsatz, die über einen Zeitraum von 7 Sekunden nach dem bewährten POLQA-Algorithmus analysiert wurden.

Die Karte der Messung von Halle nach Uelzen zeigt die Fehler beim Rufaufbau (rote Kreise) und die vorzeitig abgebrochenen Calls (rote Dreiecke), wobei die oberen Messungen ohne, die unteren mit Repeater durchgeführt wurden.

Mit Repeater ergeben sich Fehlerraten, die mit denen auf deutschen Autobahnen durchaus vergleichbar sind. Ohne Repeater steigen die Fehlerraten so an, dass man von einem typischen Bahn-Erlebnis sprechen kann. Zu diesem gehört auch die Sprachqualität, die im Mittel zwar nicht schlechter ist als auf der Autobahn, die aber viele Ausreißer mit besonders schlechter Qualität zeigt.

Auf der überwiegend durch bewohntes Gebiet führenden Strecke von Essen nach Münster blieben die Fehlerraten mit und ohne Repeater ungefähr gleich. Viele Samples mit schlechter Sprachverständlichkeit bei durchaus normaler, durchschnittlicher Versorgung gab es aber auch hier.

Repeater-Nutzen fraglich

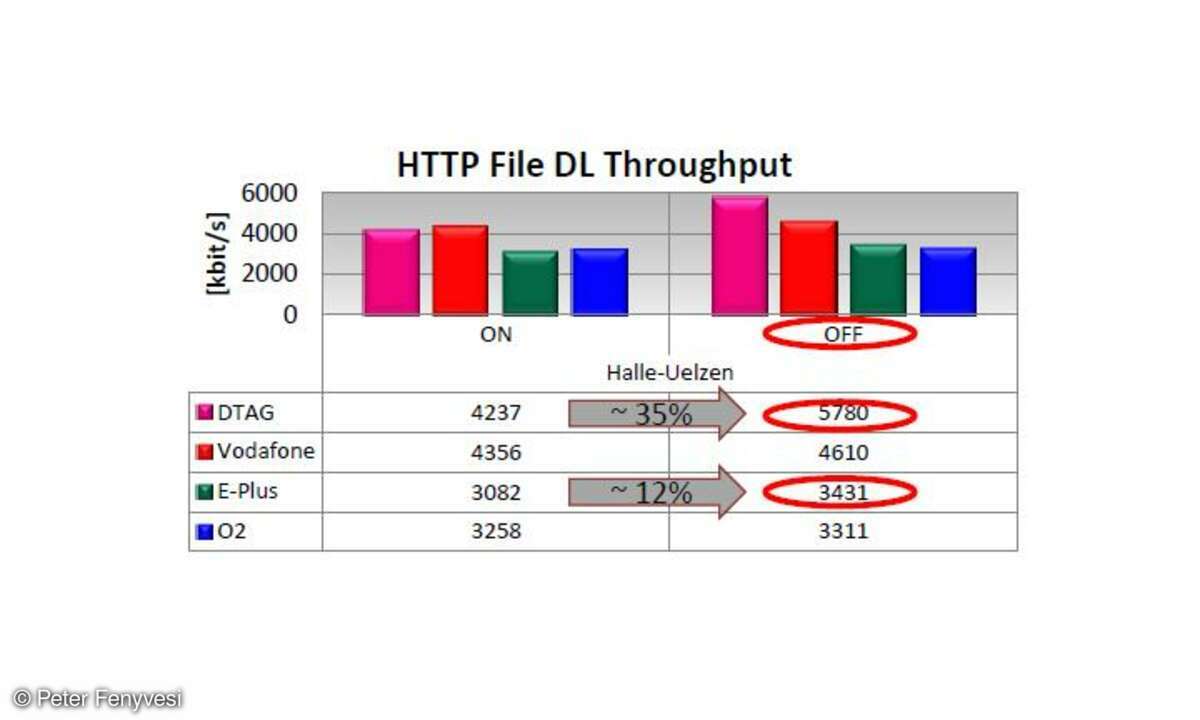

Bei der Datenübertragung war die Strecke von Halle nach Uelzen besonders interessant, da auf dieser ein Repeater zum Einsatz kam, der auch im 3GNetz arbeitete. Dabei ist zu bemerken, dass ein Repeater ein bereits gestörtes Signal, das von der Mobilfunkzelle kommt, nicht verbessern kann. Er erleichtert dem Endgerät zwar den Empfang, fügt aber eigenes Rauschen hinzu.

Das ist neben der Signalstärke der zweite Parameter, der den Handover steuert, also die Übergabe von einer Mobilfunkzelle zur nächsten. Da für die Suche nach neuen Zellen im sogenannten Compressed Mode Ressourcen freigegeben werden müssen, reduziert sich die Datenrate.

Sendeseitig kann der Repeater immerhin dafür sorgen, dass die schirmende Wirkung von Zughülle und anderem mehr als gut kompensiert wird und ein starkes Signal zur Basisstation geht. Das spiegelt sich in den Messungen wieder: Der Upload bei UMTS wurde spürbar beschleunigt, während es beim Download teilweise sogar zu einem Tempoeinbruch durch den Repeater kam.

Auf der ungewöhnlich dicht besiedelten Strecke von Essen nach Münster war der Datenübertragungsstandard beinahe immer UMTS (über 90 Prozent). Damit erklärt sich leicht, dass der reine GSM-Repeater auf die Übertragungsraten hier wenig Einfluss hat.

Doch etwa 20 Prozent der per HTTP-Protokoll gemessenen Downloads blieben selbst auf dieser gut versorgten Strecke unter 2 Mbit/s, was anspruchsvolle Nutzer trotz guter mittlerer Datenraten als lückenhaft empfinden werden. Insgesamt zeigt die Strecke Essen-Münster, dass ein Repeater, zumal wenn er lediglich in 2G-Netzen arbeitet, nicht unbedingt zu einem verbesserten Nutzererlebnis führen muss.

Was getan werden kann

Betrachtet man die Fehlerraten bei Sprache und die mittleren Datenraten auf den beiden vermessenen Strecken, könnte man meinen, dass es gar nicht so schlecht um die Mobilfunkversorgung der Deutschen Bahn bestellt sei. Außer Acht bleiben hierbei aber zum Beispiel Verbindungen, die auf langen Distanzen abseits von Ortschaften verlaufen, wie sie im Fernverkehr häufiger vorkommen.

Auch die bei längeren Gesprächen oder Datensessions mit hoher Geschwindigkeit häufigeren Totalausfälle mindern die gefühlte Verbindungsqualität stark. Dass Repeater für diese Probleme kein Allheilmittel sind, haben die Messungen von P3 communications gezeigt. Schon eher müssten die Mobilfunkbetreiber die eine oder andere Lücke schließen. Doch darauf angesprochen, erhält man von manchem Technikchef ein gequältes Lächeln.

Eine Zelle aufzubauen, an der zu den Stoßzeiten wenige Male täglich über 500 Menschen vorbeirauschen und an der ansonsten weitgehend Ruhe herrscht, spielt kaum ihre Stromkosten ein. Ein wenig Abhilfe könnte im Datenbereich LTE auf 800 MHz bringen, da sich mit dem Schnellfunk mit wenigen Zellen längere Strecken versorgen lassen als mit UMTS.

Vielleicht könnte auch der Regulierer die Mobilfunkbetreiber zur besseren Versorgung der Bahnstrecken verpflichten - schließlich steht innerhalb der kommenden zwei Jahre die Neuversteigerung der GSMLizenzen an.