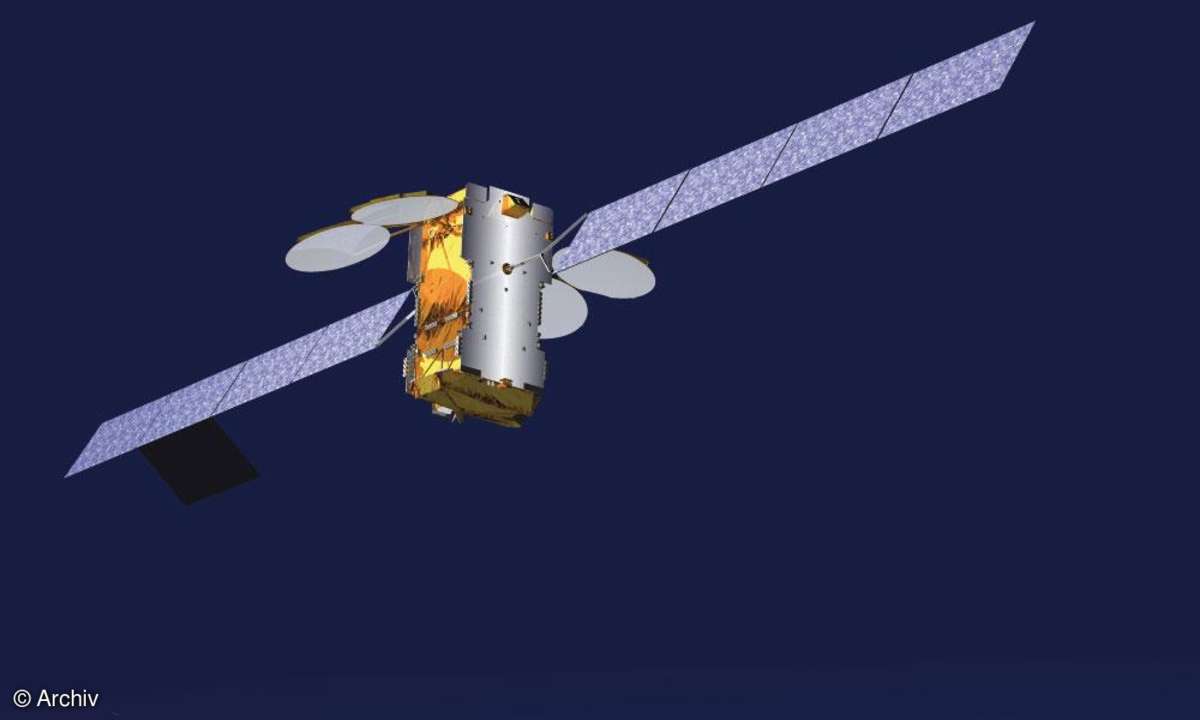

Internet via Satellit

DSL und LTE sind auf dem Land immer noch Mangelware. Schnelles Internet via Satellit wird nicht zuletzt durch einen neuen Eutelsat-Internet-Satelliten zur Alternative.

- Internet via Satellit

- Bahnkorrekturen notwendig

...

DSL-Ausbau hin, LTE-Aufbau her: Auch in Zukunft wird es immer noch Regionen geben, in denen schnelles Internet Mangelware ist. Denn ab einem bestimmten Punkt lohnt es sich für keinen Anbieter mehr, eine Berghütte oder einen Weiler mit drei Gebäuden mit schnellen Bits zu versorgen. Es gibt aber eine Technik, die immer funktioniert, nämlich Internet via Satellit - Stromanschluss vorausgesetzt.

Und das ist vom Prinzip her recht einfach: Von einer Bodenstation mit Internetverbindung wird das Signal zum Satelliten geschickt und von dort wieder zur Erde. Der Kunde empfängt das Signal mit einer Satellitenschüssel wie beim TV-Empfang. Besonderheit im Gegensatz zur reinen TV-Lösung: Die Empfangseinheit der Schüssel, das so genannte LNB, kann auch senden und schickt den Upload vom Kunden zum Satelliten und von dort wieder zur Bodenstation, wo es ins Internet geht.

Die Krux an der Sache: Diese Lösung war zumindest bisher deutlich teurer als DSL, und das hat einen Grund. Meist wurden und werden Satelliten eingesetzt, die eigentlich einem anderen Zweck dienen. Von daher ist nur ein kleiner Teil der Kapazität für Internetübertragungen reserviert. Und diesen Teil müssen sich alle Kunden innerhalb der Ausleuchtzone teilen, die schon mal ganz Europa abdecken kann. Das bedeutet: Nachts um 3 Uhr gibt's Highspeed, abends um 19 Uhr, wenn alle surfen wollen, tröpfeln die Daten teilweise nur langsam.

Eutelsat mit neuem Ansatz

Satellitenbetreiber Eutelsat, in Deutschland beim direkten Sat-TV-Empfang praktisch ohne Bedeutung, hat hier ein wachsendes Geschäftsfeld ausgemacht und kräftig investiert. Und zwar in das KA-SAT-System. Dabei handelt es sich um einen brandneuen Satelliten, der am 26. Dezember 2010 mit einer russischen Proton-Rakete ins All und von dort in seine geostationäre Umlaufbahn in 36 000 Kilometern Höhe bei 9 Grad Ost geschossen wurde.

Eutelsat bezeichnet den gut 3 Tonnen schweren Koloss als "High Throughput"-Satelliten. Und das ist keine Marketingaussage, sondern technisch begründet. 70 Gigabit pro Sekunde beträgt die Gesamtkapazität des Satelliten. Aber wie wird diese Kapazität mit recht begrenzter Bandbreite realisiert? Ein konventioneller Satellit sendet seine komplette Bandbreite über die gesamte Ausleuchtzone: Man empfängt in Tunis das gleiche TV-Programm wie in Oslo, und das heißt: Tunis erhält auch das verschlüsselte Internetsignal, das eigentlich für Oslo bestimmt ist und umgekehrt. Geteilte Bandbreite eben.

KA-SAT teilt sein Frequenzspektrum in vier Bereiche auf. Diese werden dann als kleine Beams von nur wenigen Hundert Kilometern im Durchmesser geschickt über die Ausleuchtzone verteilt. Die Frequenz, die in Nordafrika zum Einsatz kommt, wird ein zweites Mal erst wieder in Mitteleuropa eingesetzt - dazwischen verteilt liegen die anderen drei Frequenzen. So können die Frequenzen mehrfach und mit unterschiedlichen Signalen genutzt werden.

Die vier Frequenzen werden jeweils über eine der vier Sendeschüsseln am Satelliten, die wiederum von jeweils 20 Feedern gespeist werden, abgestrahlt. So ergeben sich insgesamt 80 dieser kleinen Spotbereiche auf der Erde. Im Satelliten verursachen die vier getrennt zu betrachtenden Frequenzen enormen Aufwand: Hier werden die HF-Signale nicht per Kabel, sondern in Hohlleiter-Röhren transportiert. Rund 2500 Röhren mit einer Gesamtlänge von rund 800 Metern sind im Satelliten verbaut.

Vom Teleport ins All

Massiver Aufwand aber auch auf der Erde: Um den Satelliten mit vier unterschiedlichen Frequenzen zu versorgen und diese zu empfangen, braucht es acht Bodenstationen (Teleports), die sich jeweils in mindestens 1000 Kilometern Abstand befinden müssen. Zwei weitere Bodenstationen dienen als Backup. Und selbstverständlich sind sämtliche beteiligten Bodenstationen via Glasfaserleitungen miteinander und mit dem Internet verbunden.