Linn Sondek LP12 Akurate mit Kore-Subchassis im Test

Wie macht man einen existierenden, sehr guten Plattenspieler noch besser? Die neue, mittlere Ausbaustufe des dienstältesten High-End-Laufwerks Linn LP12 mit dem Subchassis Kore gibt uns Gelegenheit, verschiedene Wege zu prüfen und testen - und Grundsätzliches zu lernen.

Wie zeitlos gute Analoglaufwerke sind, weiß jeder, der schon mal einen alten Linn LP12 - ob Erbstück, Speicherfund oder Gebrauchtkauf - zum Leben erweckt hat. Und womöglich fassungslos mit anhören musste, wie der vermeintliche Vinyl-Zombie diesen oder jenen zufällig anwesen...

Wie zeitlos gute Analoglaufwerke sind, weiß jeder, der schon mal einen alten Linn LP12 - ob Erbstück, Speicherfund oder Gebrauchtkauf - zum Leben erweckt hat. Und womöglich fassungslos mit anhören musste, wie der vermeintliche Vinyl-Zombie diesen oder jenen zufällig anwesenden Jungspieler in Kleinholz, Acryl-Granulat und Kohlefaser-Späne verwandelte. Für ein solches Schlüsselerlebnis reicht häufig bereits ein Exemplar aus der Linn-Gründerzeit in den 70er Jahren. Im Originalzustand wohlgemerkt. Was auch den Vorwurf entkräftet, die Schotten würden ihre Kunden in einen ruinösen Teufelskreis kontinuierlicher Upgrades zwingen: Man kann es jederzeit auch einfach gut sein lassen - verdammt gut sogar.

Zumal die Mechanik- und später auch Elektronik-Upgrades, gemessen an über 40 Jahren Bauzeit und den zahllosen Modellwechseln anderer Analog-Größen im selben Zeitraum, eher gemächlich daherkamen. Dass das vielen anders vorkommt, liegt vielleicht an der speziellen Zeitwahrnehmung in der Analogwelt: Wer jetzt lästert, dass er doch "gerade erst" seinen Spieler für viel Geld mit dem neuen Cirkus-Subchassis bestückt hätte, stellt mit einem Blick in die Service-Historie vielleicht fest, dass dieser Eingriff schon 20 Jahre her ist. Und dass er in heutiger Währung nicht mal 500 Euro gekostet hatte.

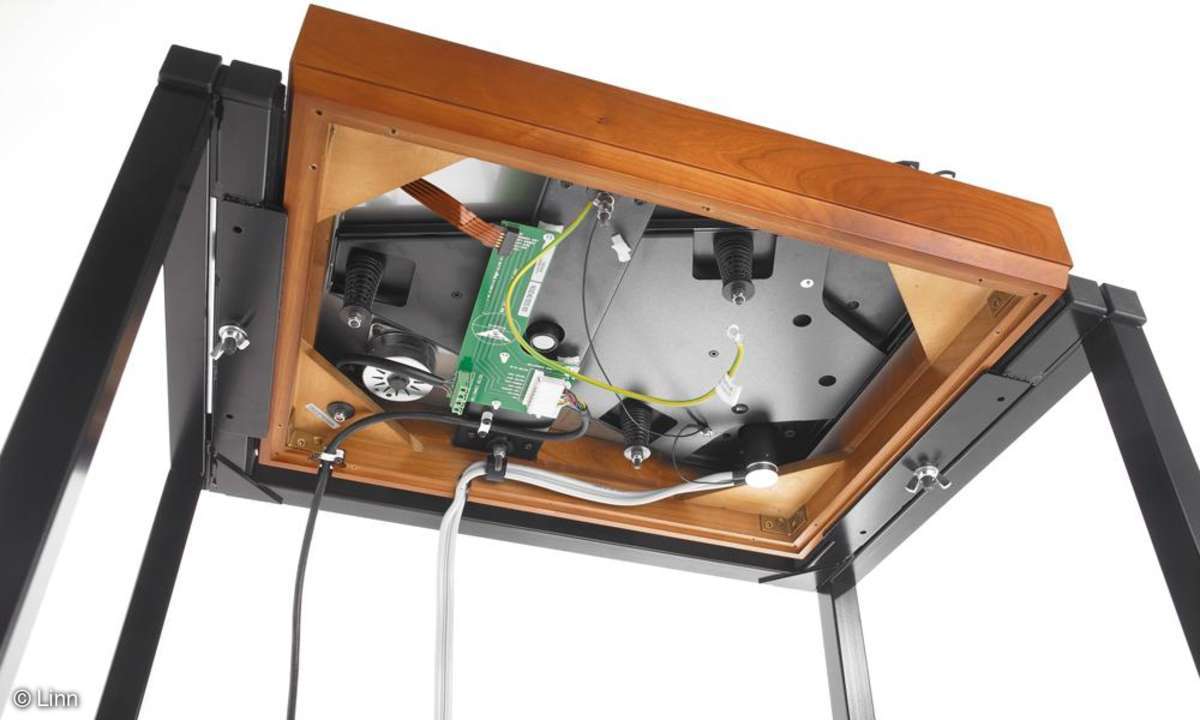

Kein Vergleich also zu den 3000 Euro, die für das inclusive Armboard aus dem Vollen gefräste Wunder-Subchassis Keel fällig wären. Dann doch lieber noch ein paar Jahre weiter Cirkus gehört. Und siehe da: nur sieben Jahre später - in Analogzeit ein Wimpernschlag - kommt für nicht mal ein Drittel des Geldes das Kore auf den Markt. Eine Art Economy-Keel, deutlich einfacher herzustellen, weil nur das Armboard auf den hauseigenen CNC-Maschinen gefräst und auf der Unterseite fein skelettiert wird.

Der rautenförmige Hauptträger dagegen ist ein mehrfach verstrebtes Kastenprofil aus Alublech, zusammengehalten von einem steinharten Spezialkleber, der auch das Armboard darauf fixiert. Direkter und mit weniger mechanischem Wenn und Aber lässt sich die Verbindung zwischen Tellerlager und Tonarm nicht herstellen. Nimmt man die beiden Einheiten - Kore und das alte Stahlblech-Subchassis samt geschraubtem MDF-Armboard - in die Hand, ist auf Anhieb klar, welches steifer, verlust- und resonanzärmer ist.

Cirkus raus, Kore rein: Das in zigtausend Betriebsstunden gut eingespielte und klanglich bestens vertraute 1995er LP12-Arbeitstier des Autors verwandelte sich durch das neue Subchassis so unüberhörbar, dass an einen Rückbau gar nicht mehr zu denken war. Laute Stellen klangen subjektiv lauter, leise Passagen klarer und eindeutiger, das Rillenrauschen weicher und fließender. Hier wirkte nicht irgendein Soundeffekt, sondern ein neuer, wundersam präziser Fokus, der Nutzsignal und Nebengeräusch, Vor- und Hintergrund, Chor und Orchester besser als je zuvor differenzierte.

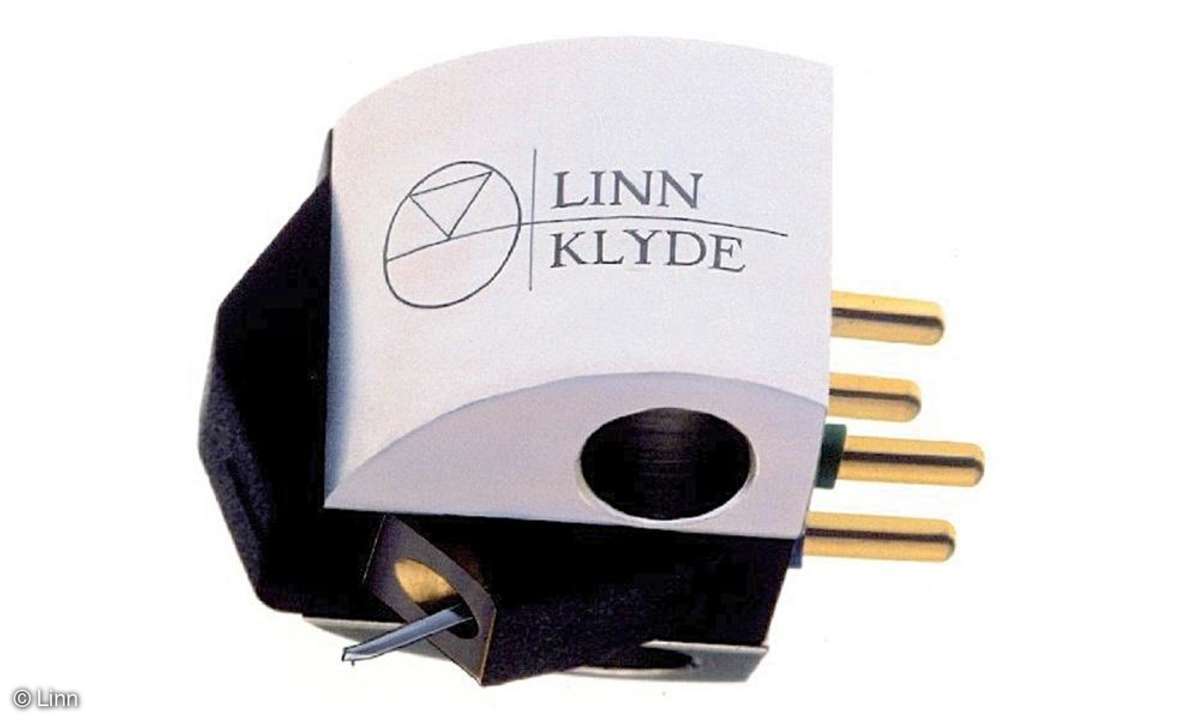

Linn verbaut das Kore ab sofort serienmäßig in der mittleren LP12-Qualitätsstufe Akurate. Von der Einstiegsversion Majik unterscheidet sich dieser außerdem durch die Stromversorgung, die hier dem externen Oszillator-Netzteil Lingo obliegt, sowie durch den Arm: Im Akurate führt der Linn-eigene Akito den Abtaster unnachgiebiger und präziser, als das der preiswertere, zugekaufte Majik-Arm je könnte. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man der Linn-Empfehlung weiter folgt und den Spieler mit dem MC-System Klyde krönt, das seit über 20 Jahren nach Linn-Vorgaben bei Goldring (Generator) und SME (Gehäuse) gebaut wird.

Es ist ein System der kurzen Wege und der geringen Verluste, das sich flach geduckt ans Headshell schmiegt. Mit einem robusten, großkalibrigen Alu-Nadelträger, der Steifigkeit erkennbar noch vor Leichtigkeit stellt, und mit einem dazu passend eher konservativ geschliffenen, sehr fein polierten Diamanten, der durch eine Presspassung absolut kompromisslos mit seinem Träger verbunden ist.

Wer das Klyde in Spieler deutlich unter Akurate-Niveau montiert, verschwendet Zeit und Geld. Vor allem vom Arm wird Weltklasse-Kontrolle gefordert, wenn das System so schön klingen soll, wie es aussieht. Im Akurate LP12 begann das MC richtig zu singen, mit einer für diesen Systemtyp untypisch festen, erdigen, kraftvoll intonierten Stimme und einem bärigen Bass, den in der MC-Welt sonst nur EMT-Tondosen mit dieser Überzeugungskraft hinbekommen.

Lässt sich das auch messtechnisch extrem klirrarme und abtastsichere Klyde vielleicht noch weiter beflügeln, im Hochton womöglich zu einer noch feineren und lockereren Wiedergabe animieren? Im Linn Ekos SE schon - doch der Top-Arm der Schotten kostet 5000 Euro. Die Lücke zum 1800-Euro-Akito will der deutsche Hersteller AMG mit seinem 9W2 für 2900 Euro schließen, einem Neunzoll-Arm, dessen Montagedistanz (211mm) und Befestigungsplatte ganz zufällig exakt zum LP12 passen. "Exakt" ist ohnehin das passende Wort für den 9W2, der mit filigran-durchdachter Konstruktion und schimmerndem Finish selbst Uhrmacher beeindruckt.

Horizontal schwenkt der 9W2 in einem Nadelrollenlager, vertikal auf zwei kurzen Beinchen aus Federstahl-Draht. Diese Konstruktion ist nicht nur robust und praktisch reibungsfrei, sondern erlaubt (durch vertikales Verschieben eines der Widerlager) auch eine Korrektur des horizontalen Spurwinkels. Diese Azimuth-Justage ist gerade bei nicht ganz perfekt gebauten Systemen wichtig, die damit potentiell klirrärmer hinzubekommen sind als in den nicht verstellbaren Linn-Armen.

Nachteil des AMG-Lagers: Man braucht eine (nicht mitgelieferte) Tonarmwaage, die exakt auf Höhe der Plattenoberfläche misst. Denn die Rückstellkraft des Federdrahts lässt den Auflagedruck mit der vertikalen Auslenkung deutlich ansteigen. Und da das Gegengewicht frei verschiebbar und nicht skaliert ist, muss für jedes halbe Millinewton hoch oder runter wieder mit der Waage hantiert werden - die optimale Auflagekraft per Gehör zu finden bedeutet also viel Gefummel.

Auf dem LP12 ist der 9W2 schnell montiert, beim Tonabnehmereinbau sollte man sich aber ganz besonders konzentrieren, um nicht die hauchdünnen Headshell-Käbelchen versehentlich abzureißen. Einmal korrekt ausgerichtet, spielte das Klyde unter deutscher Führung auffallend fein und filigran - eine Eigenschaft, die sonst eher nicht typisch für dieses Linn-MC ist. Die Abbildung dehnte sich etwas mehr in die Höhe aus und die Timbres der Instrumente - gerade in leiseren Passagen - wirkten noch offener und klarer differenziert. Der Bass dagegen kam deutlich schlanker als über den Akito, dem man zudem zugutehalten muss, dass er in sehr energiereichen, dichten Passagen mehr Autorität wahrte.

Was den AMG vor allem für Liebhaber einer feinsinnig-eleganten Wiedergabe als geeignetes Upgrade erscheinen lässt. Wer dagegen den Dynamik-Kick eines Ekos sucht, das Preisschild für den aktuellen SE aber scheut, kommt mit einem gebrauchten Ekos 1 oder Ekos 2 aus den vergangenen 20 Jahren schon nah dran. Zumal auch für betagtere Arme gilt, was den LP12 ganz allgemein auszeichnet: Mit Ausnahme des Tonabnehmers, der unweigerlich verschleißt, ist dieser Spieler in all seinen Ausbaustufen eine Anschaffung fürs Leben.