Technik-Analyse: Die schöne AAVA & der Doppelpack

Der Begriff "Accuphase Analogue Vari-gain Amplifier" flößt Respekt ein.

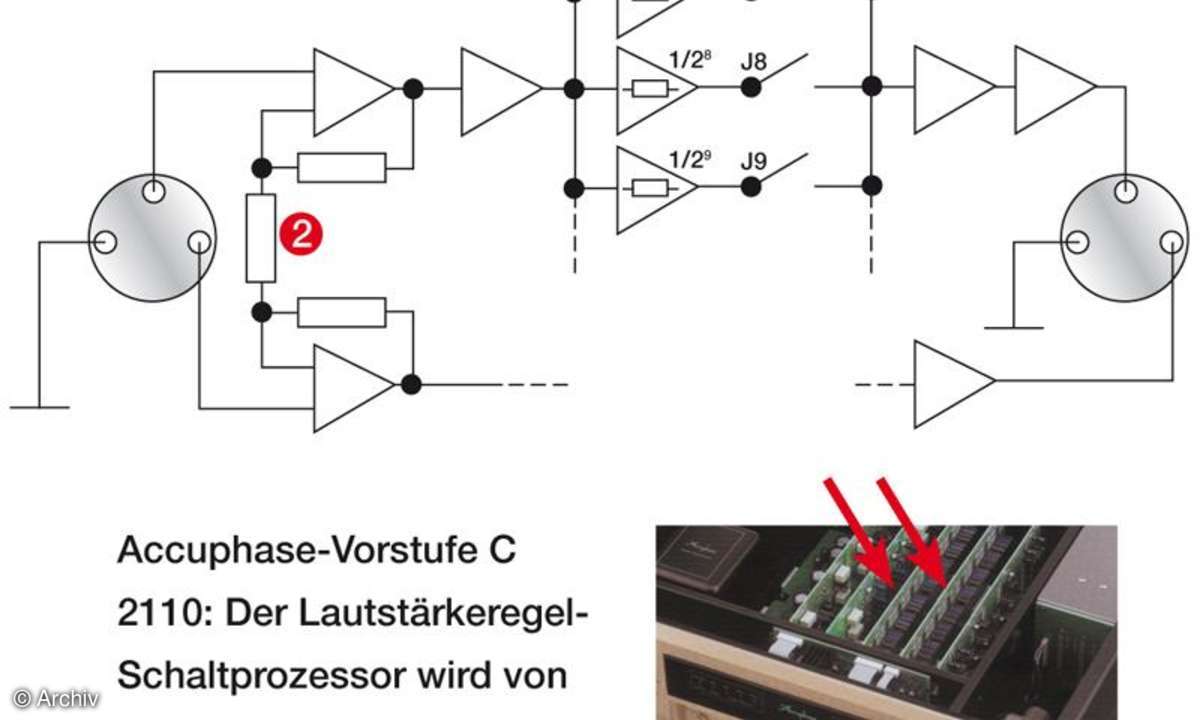

Die Japaner trieben beträchtlichen Aufwand, um - unter anderem in der C 2110 - die entsprechende rauscharme und kratzfreie Pegelregelung zu realisieren. Dem HiFi-Technik-Begeisterten leuchtet das Prinzip dieser Vorstufe bald ein. Auf die symmetrischen Eingangskreise (in ,"Instrumentations-Verstärk...

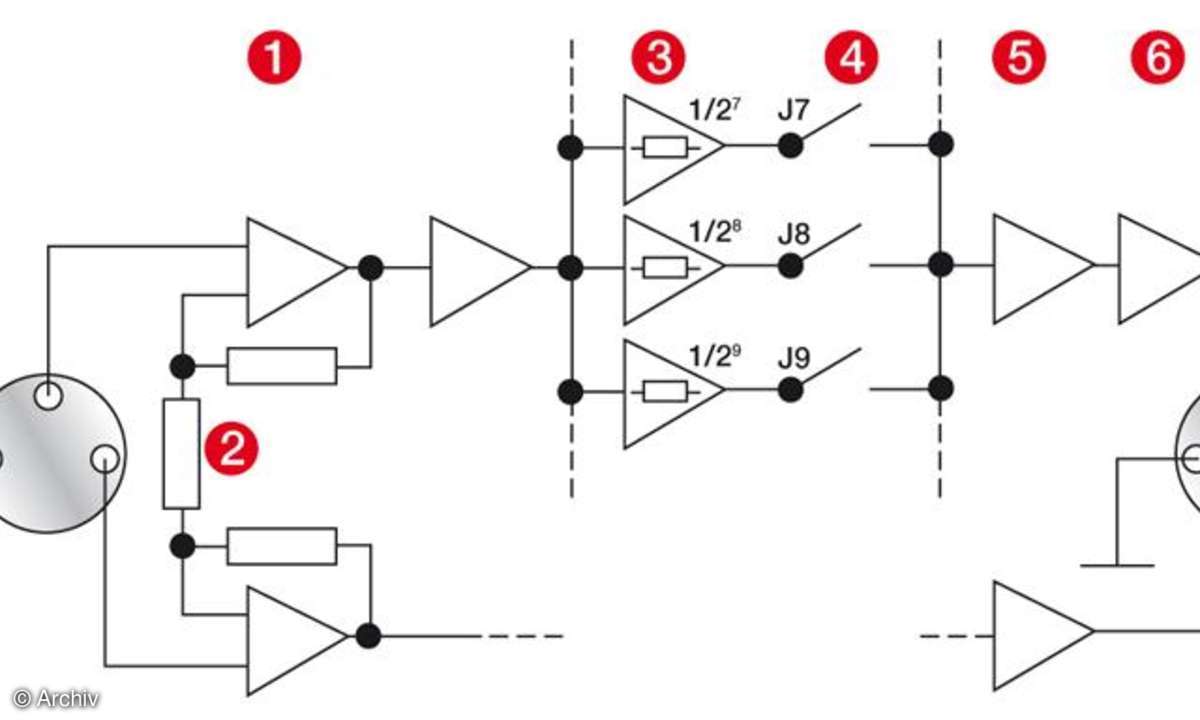

Die Japaner trieben beträchtlichen Aufwand, um - unter anderem in der C 2110 - die entsprechende rauscharme und kratzfreie Pegelregelung zu realisieren. Dem HiFi-Technik-Begeisterten leuchtet das Prinzip dieser Vorstufe bald ein. Auf die symmetrischen Eingangskreise (in ,"Instrumentations-Verstärker" (1) -Anordnung mit Verbindungswiderstand (2), bildet auch aus ein- zweipolige Signale) folgen Pufferstufen, die der eigentlichen AAVA-Platine zuarbeiten. Dort teilen weitere Pufferstufen (3) die Schwingungen in 16 unterschiedliche größere und kleinere Stromportionen auf (von 1/2, 1,4, 1/8, ... bis 1/65534).

Halbleiter-Schalter (4), die von einem Prozessor gesteuert werden, addieren nun je nach Lautstärkewunsch bestimmte Kombinationen (von denen es mathematisch 65534 gibt). Der jeweilige Gesamtstrom fließt nun in einen Summierverstärker (5), der am Ausgang entsprechend kleinere oder größere Signalspannungen ausgibt. Bis zu diesen Schaltungspunkten arbeiten in der C 2110 - inklusive Klangregelnetzwerk, das per Relais zu- oder herausgeschaltet wird - sage und schreibe 108 Operationsverstärker des Typs 5532, 4570 und 4580. Dazu kommen jetzt noch vier kräftige, mit Einzeltransistoren bestückte Gegentakt-Ausgangsstufen (6).

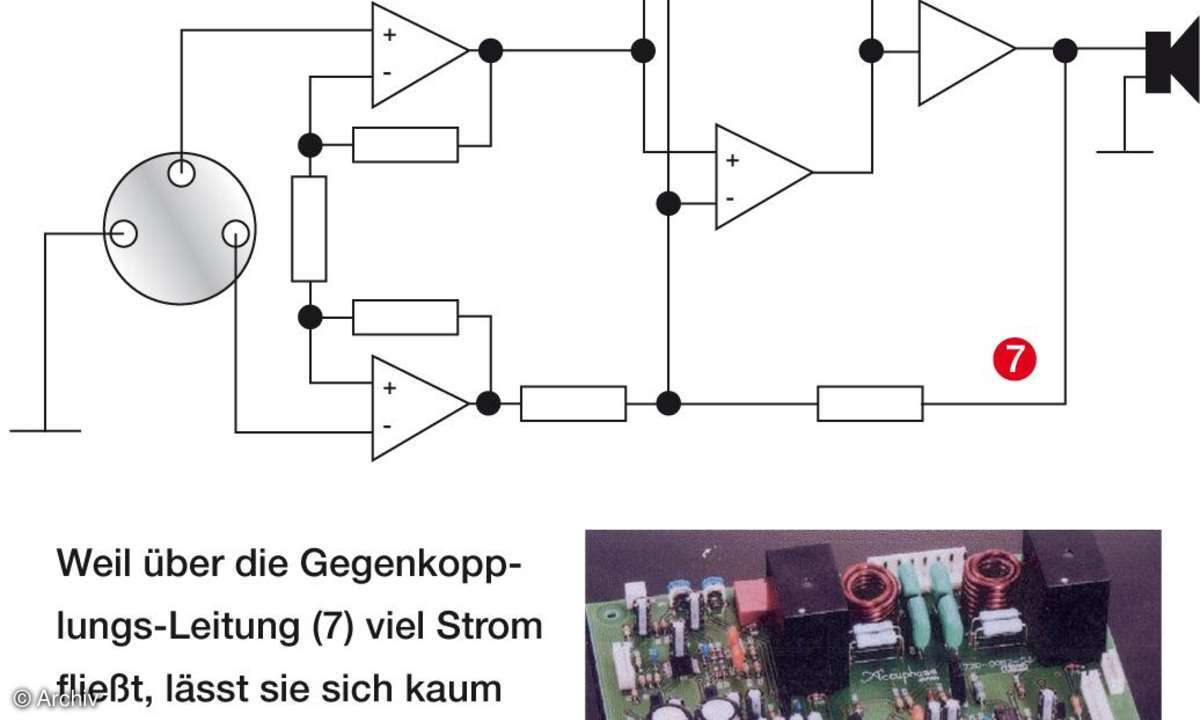

Der Endverstärker P 4100 besitzt ebenfalls einen Instrumentations-Amp im Eingang. Darauf folgt nicht nur eine einfache, sondern eine doppelte Spannungsverstärkerstufe in Parallelschaltung, was den Störabstand um zirka 3 Dezibel verbessern kann. Von den in Gegentaktschaltung angeordneten Endtransistoren (sechs pro Kanal) führt eine Korrekturschleife auf einen Eingang des Doppelverstärkers zurück - und zwar auf einen niederohmigen, der statt Spannung störrobusteren Strom annimmt. Diese "Stromgegenkopplung" verbessert das Impulsverhalten.