In Ear & On Ear - Bauweise und Funktion von Kopfhörern

Wie bei klassischen Boxen gibt es auch bei Kopfhörern unterschiedliche Bauweisen. Peter Grooff, verantwortlich für das Produktmanagement für Broadcast und Studioprodukte bei Beyerdynamic, zeigt ihre Vor- und Nachteile und erklärt die Zusammenhänge.

Fangen wir einmal dort an, wo die Unterschiede am offensichtlichsten sind: bei den Kopfhörer-Bauformen. Die kleinsten Bauarten sind In-Ohr-Hörer und Ohr-Knöpfe. Der Unterschied zwischen den beiden Bauarten ist, dass In-Ohr-Hörer (wie etwa der DT 60 PRO von Beyerdynamic) wie Ohrstöpsel in den Ge...

Fangen wir einmal dort an, wo die Unterschiede am offensichtlichsten sind: bei den Kopfhörer-Bauformen. Die kleinsten Bauarten sind In-Ohr-Hörer und Ohr-Knöpfe. Der Unterschied zwischen den beiden Bauarten ist, dass In-Ohr-Hörer (wie etwa der DT 60 PRO von Beyerdynamic) wie Ohrstöpsel in den Gehörgang gesteckt werden, während Ohr-Knöpfe (wie viele sehr günstige und einfache Hörer) lediglich vor den Gehörgang in die Ohrmuschel gelegt bzw. geklemmt werden. Dadurch bieten In-Ohr-Hörer eine wesentlich höhere Isolation von Außengeräuschen, was aus verschiedenen Gründen eine große Rolle spielen kann.

In-Ear-Kopfhörer

Wenn der In-Ohr-Hörer richtig im Gehörgang sitzt und somit gut "abschließt", ist der Raum zwischen dem Trommelfell und der Membran geschlossen und sehr klein. Das Ganze funktioniert dann wie eine Art Federsystem (oder "Push-Pull-Mechanismus") und die Membran kann mit kleiner Auslenkung und wenig Energie das Trommelfell gut bewegen, was eine sehr gute Basswiedergabe zur Folge hat. Sobald es in diesem System eine Undichtheit gibt, macht sich das sofort dadurch bemerkbar, dass tiefe Frequenzen verlorengehen (wie das bei Ohr-Knöpfen der Fall ist). Das liegt daran, dass das menschliche Ohr weniger empfindlich für tiefe Frequenzen (unterhalb von ca. 150 Hz) als für höhere Frequenzen ist.

Wenn wir tiefe Frequenzen also besser hören wollen, dann muss viel Energie für deren Verstärkung aufgebracht werden. Bei der Verwendung von Lautsprechern sind tiefe Frequenzen auch körperlich noch spürbar. Bei Kopfhörern ist dies nicht der Fall. Auch sind Lautsprechermembrane größer und stabiler (dickeres Material), wodurch im Vergleich zu einem Kopfhörer wesentlich mehr Luft in Bewegung gesetzt werden kann. Um die geringe Energie, die das Kopfhörersystem entwickelt, optimal ausnutzen zu können, muss dafür Sorge getragen werden, dass der Kopfhörer bzw. In-Ohr-Hörer optimal abschließt.

Kopfhörer-Hersteller Beyerdynamic im Portrait

Der zweite Grund, warum es wichtig sein kann, dass In-Ohr-Hörer gut abschließen, ist, dass die Lautstärke nicht so hoch eingestellt werden muss und wir dadurch unser Gehör schützen. Ein In-Ohr-Hörer wird also richtig ins Ohr "gestöpselt", schließt dadurch besser vor Außengeräuschen ab und kann somit den Gehörgang als Resonanzkörper benutzen, um einen besseren Klang zu erzeugen.

Insbesondere die Basswiedergabe ist dadurch wesentlich besser als bei Ohr-Knöpfen. Um die Isolierung von Außengeräuschen, Klang und Tragekomfort nochmals zu verbessern, bieten viele Hersteller die Möglichkeit, sich bei einem Hörakustiker sogenannte "Otoplastiken" anfertigen zu lassen, die exakt auf die eigenen Ohren angepasst werden und die mitgelieferten Standard-Ohrstöpsel ersetzen.

Von den IEMs und Ohr-Knöpfen kommen wir nun zu ohraufliegenden Kopfhörern. Hier ist aber sinnvoll, zuerst einmal die akustischen Arbeitsprinzipien von Kopfhörern näher zu betrachten:

Offen, halboffen, geschlossen?

Wie eben schon erläutert, ist die Basswiedergabe bei In-Ohr-Hörern so gut, weil der Raum zwischen Membran und Trommelfell sozusagen "geschlossen" ist. Es handelt sich im Prinzip also um geschlossene Systeme. Die Schlussfolgerung, dass geschlossene Kopfhörer die beste Basswiedergabe haben, ist allerdings nicht ganz richtig, denn das System funktioniert deutlich anders als bei IEMs. Das ist aber nicht so einfach zu erklären und würde dieses Dokument zu stark verlängern.

Die größten Unterschiede zwischen geschlossenen und offenen Kopfhörern: zum einen die starke Isolierung von Außengeräuschen bei geschlossenen Kopfhörern (und umgekehrt: die Außenwelt hört nicht, was über den Kopfhörer abgespielt wird), zum anderen der bessere räumliche Klang offener Kopfhörer. Halboffene Kopfhörer (wie etwa der DT 880 PRO) sind im Prinzip eine Mischung aus beidem und versuchen diese beiden jeweiligen Vorteile zu vereinen.

Kaufberatung: Die besten Kopfhörer bis 300 Euro

Wenn wir das Ganze mechanisch betrachten, stellen wir fest, dass offene Kopfhörer einen Vorteil gegenüber geschlossenen haben: Das zwischen Membran und Kopfhörerschale in der Muschel geschlossene Luftvolumen bedämpft die Membranschwingung. Beim offenen Hörer kann durch die Schale ein Druckausgleich stattfinden, was etwa die Impulstreue verbessert. Die erhöhte Dämpfung der Membran verringert aber auch die Gefahr unkontrollierter Schwingungen.

Treiberformen

Womit wir bei den eigentlichen Schallerzeugern sind. Denn auch Kopfhörer benötigen ja Schallwandler, um das Audiosignal in Luftbewegungen (Schall) umzuwandeln. Es gibt wie im Lautsprecherbau viele verschiedene Arten von Schallwandlern. Wir stellen hier die für Kopfhörer gebräuchlichsten Varianten vor.

- Dynamische Schallwandler: Dieser Wandler-Typ ist der mit Abstand am weitesten verbreitete: Der dynamische Schallwandler ist im Prinzip wie ein Lautsprecher aufgebaut: Hinten auf die Membran ist eine Ringspule (auch Tauchspule genannt) geklebt, die sich in einem Luftspalt eines Permanent-Ringmagneten bewegt. Dieser Wandler bietet eine hohe Wiedergabequalität, ist mechanisch sehr robust, braucht nur eine geringe Betriebsspannung und hat einen im Vergleich zu elektrostatischen Wandlern wesentlich niedrigeren Anschaffungspreis. Aus diesen Gründen ist der dynamische Schallwandler heutzutage der am meisten eingesetzte Wandler und weltweit in fast jedem Studio-Kopfhörer zu finden.

- Elektrostatische Wandler: Der Wandler ist aus zwei gitterförmigen, sich direkt gegenüberliegenden Elektroden aufgebaut, zwischen denen sich die Membran (Dicke: < 2 Mikron) befindet. Die Elektroden sind, abhängig vom Audiosignal, immer gegensätzlich geladen und ziehen bzw. stoßen die Membran, abhängig von deren Ladung, an bzw. ab. Elektrostatische Schallwandler werden aufgrund ihrer extremen Genauigkeit und dem geringen Klirrfaktor von Audiophilen sehr geschätzt. Nachteile sind allerdings die benötigte hohe Betriebsspannung, die mechanische Empfindlichkeit und natürlich auch der relativ hohe Anschaffungspreis.

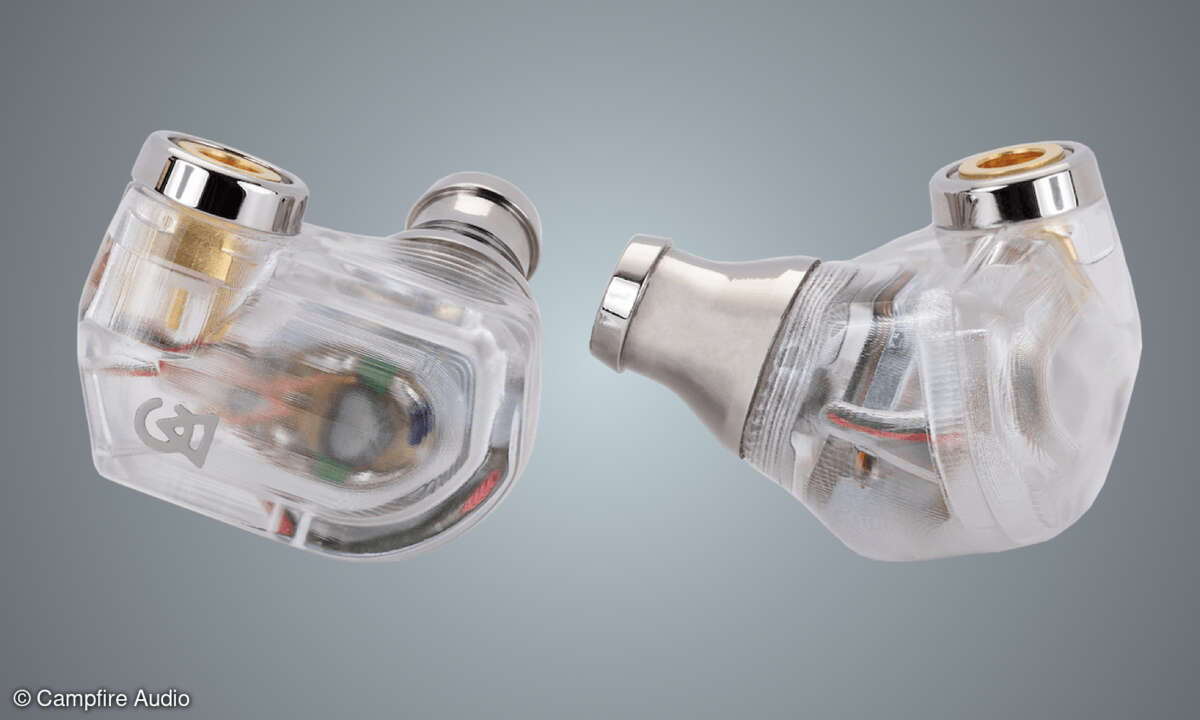

- Balanced Armature (BA): Diese Wandler kommen ursprünglich aus dem Hörgeräte-Bereich, sind vergleichsweise aufwendig und sie kommen fast ausschließlich im In-Ear-Hörer-Bereich zum Einsatz. Die Funktionsweise ist folgende: Zwischen mehreren Permanentmagneten schwingt - nur durch das Magnetfeld gehalten - ein sogenannter Anker. Dieser Anker ist magnetisch und wird durch eine Vielzahl von Spulen zusätzlich angetrieben. Hier liegt auch die Musikspannung an - wodurch die Konstruktion zum Schwingen gebracht wird. An diesem Metall-Anker hängt die Membran, die auf ein kleines Volumen arbeitet; ein hornähnlicher, recht kleiner Ausgang erhöht den Wirkungsgrad. Wie überhaupt der Vorteil dieser Konstruktion im höheren Wirkungsgrad liegt, weil man hier relativ viele Magnetkräfte auf engstem Raum unterbringen kann. Klanglich sind die BA-Modelle meist sehr detailreich und offen, allerdings etwas bassschwach. Deshalb werden diese Systeme gern mit dynamischen Treibern im Tieftonbereich kombiniert - was allerdings die Kosten noch einmal steigen lässt: BA-Treiber gelten von Haus aus als immer etwas teurer als die klassischen dynamischen Treiber.

- Magnetostatische Treiber: Selten, aber es gibt sie. Bei magnetostatischen Systemen schwingt eine hauchdünne Folie zwischen einer Vielzahl von Permanentmagnet-Stäben (Pfeil). Dass die Folie überhaupt in Schwingung gerät, dafür sorgen aufgedampfte Drähte, die eine Art Schwingspule darstellen und im Signaltakt der Musik von den Stabmagneten angezogen oder abgestoßen werden. Es ist das klassische, moderne Quasi-Bändchen-Prinzip, das auch bei Lautsprechern häufig für eine exzellente Höhenwiedergabe steht.

Widerstand zwecklos? Die Impedanz

Nachdem wir Schallwandler und akustische Prinzipien besprochen haben, stehen wir jetzt vor der Entscheidung, welche Impedanz wir brauchen. Kopfhörer gibt es in verschiedenen Impedanzen von 16 bis 600 Ohm und sogar höher, aber warum die Unterschiede?

Kopfhörertypen: Welcher Kopfhörer passt für wen?

Um diese Frage zu beantworten, gehen wir noch mal zurück zum Anfang: Die eigentliche Aufgabe des Kopfhörers ist, das zugeführte Signal in Schalldruck umsetzen.

Wie gut dies gelingt, ist durch den (meistens) angegebenen Kennschalldruckpegel zu erkennen. Der Kennschalldruckpegel wird angegeben in der Einheit "dB SPL" und gibt an, wie viel Schalldruck bei 1 mW (0,001 Watt) zugeführter elektrischer Leistung erzeugt wird. Wenn wir die Kennschalldruck-Angabe bei verschiedenen Kopfhörern mit unterschiedlichen Impedanzen anschauen, stellen wir fest, dass die Zahl immer ungefähr denselben Wert hat. Die Quelle aber, an den der Kopfhörer angeschlossen ist, ist unterschiedlich und variiert von einem kleinen MP3-Player bis hin zu einem hochwertigen Kopfhörerverstärker. Tragbare Geräte (wie auch z.B. ein Laptop) arbeiten grundsätzlich mit einer niedrigeren Betriebsspannung als ortsfeste Installationen (wie etwa ein hochwertiger Kopfhörerverstärker).

Wie uns die Elektrotechnik lehrt, benötigen wir weniger Strom, aber mehr Spannung bei höherer Impedanz. Das heißt konkret: Wenn wir einen MP3-Player haben, der eine Betriebsspannung von 3,3 Volt hat, wird dieser an einen 32-Ohm-Kopfhörer eine Leistung von 42 mW abgeben können, während das bei einem 250-Ohm-Kopfhörer nur 5 mW sind und bei einem 600-Ohm-Kopfhörer nur noch 2,3 mW. Hieraus folgt, dass wir für tragbare Geräte Kopfhörer mit niedrigeren Impedanzen benutzen müssen, um einen ausreichenden Ausgangspegel zu erreichen.

Warum überhaupt Unterschiede?

Jetzt kommt aber natürlich die Frage, warum es denn überhaupt Kopfhörer mit höheren Impedanzen gibt, wenn ein Gerät weniger Leistung braucht bei Kopfhörern mit niedrigerer Impedanz?

Dafür gibt es zwei Gründe, wovon der erste wieder die Betriebsspannung ist. Bei ortsfesten Installationen (wie einem Kopfhörerverstärker) arbeitet man mit einer deutlich höheren Betriebsspannung von etwa 15 V oder 18 V. Die Ausgangsspannung ist also wesentlich höher als bei einem Laptop oder MP3-Player. Der technische Aufwand, hochohmige Hörer zu treiben, ist in diesem Fall geringer, als wenn man niederohmige Hörer treiben will, da der benötigte Ausgangsstrom (mehr Spannung, aber weniger Strom bei höherer Impedanz) nicht so hoch ist.

Kaufberatung: Die besten Noise-Cancelling-Kopfhörer bis 450 Euro

Der zweite Grund ist mechanisch bedingt: Die Masse der Membrane und die der an der Rückseite aufgeklebten Spule sind geringer als bei niederohmigen Kopfhörersystemen; und weniger Masse lässt sich leichter und also auch schneller bewegen. Der Grund hierfür liegt im lackierten Kupferdraht (zur Isolation), aus dem die Spule aufgebaut ist. Fakt ist, dass dünnerer Kupferdraht einen höheren Widerstand hat ("da passt halt weniger durch") als dickerer Kupferdraht. Das Magnetfeld, das eine Spule beim Anlegen des Audiosignals erzeugen soll, ist aber unter anderem von der Anzahl der Windungen abhängig. Um diese minimale Anzahl der Windungen bei niedriger Impedanz zu erreichen, ist dickerer (und auch schwerer) Draht notwendig und weil die Membrane auch nicht unendlich leicht sein kann, ist somit die bewegte Masse (Membrane und Spule) relativ hoch im Vergleich zu hochohmigen Systemen.

Lokalisation

Das letzte Thema, das ich in diesem Artikel ansprechen möchte, ist eine der größten Schwierigkeiten bei Kopfhörern im Allgemeinen: nämlich die Lokalisation. Dies ist insofern ein Problem, da die (Kopfhörer-)Lautsprecher ja direkt auf unseren Ohren und nicht um uns herum oder vor uns platziert sind - was definitiv auch so klingt. Über die Jahre hat man viele Lösungsansätze präsentiert, von denen manche besser, manche schlechter funktionieren, aber keiner hat das Problem im Endeffekt zu 100% gelöst.

Räumlich hören oder die Schallrichtung bestimmen wir Menschen mit beiden Ohren. Laufzeit, Frequenzspektrum und Lautstärke-Unterschiede sind entscheidend bei der Bestimmung der Richtung, während die Reflexionen (frühe und späte Reflexionen) vom Raum, in dem wir uns befinden, entscheidend sind für den Lautsprecher-Abstand. Bei Kopfhörern kommt der Klang aber direkt ins Ohr, und unser Kopf, die Ohren und der Raum haben im Prinzip keinen Einfluss mehr. So entsteht die "Im-Kopf-Lokalisation": Wir haben den Eindruck, dass die Quelle sich in unserem Kopf befindet, was sehr unangenehm sein kann und vor allem auch sehr unrealistisch klingt.

Auch der Klang von einem linearen Lautsprecher wird in Wirklichkeit durch unseren Kopf und unsere Ohren beeinflusst, aber wir nehmen es "linear" wahr. Auch dies ist bei einem Kopfhörer natürlich nicht der Fall, da der Schall direkt ins Ohr geht; unser Kopf und unsere Ohrmuscheln kommen erst gar nicht oder nur minimal ins Spiel.

Bei diffusfeldentzerrten Kopfhörern versucht man dieses Problem zu lösen, indem man die Verfärbungen, die vom Kopf und von den Ohren verursacht werden, messtechnisch (mithilfe eines Kunstkopfes) erfasst und im Grunde genommen das Frequenzspektrum des Kopfhörers daran anpasst. Die Bezeichnung "Diffusfeldentzerrung" kommt daher, dass diese Verfärbungen im Diffusfeld gemessen werden. Das Diffusfeld ist der Ort, an dem Reflexionen lauter sind als der Direktschall. Da den mechanischen und elektronischen Möglichkeiten aber Grenzen gesetzt sind, kann der Frequenzgang nie perfekt entzerrt werden. Außerdem sind manche Kopfhörer auch an persönliche Geschmäcker angepasst. Richtungshören ist, wie bereits erwähnt, abhängig von unserer Kopfform und unseren Ohren.

Auch der Kunstkopf kann nur einen nicht allgemeingültigen "Mittelwert" darstellen. Eine Diffusfeldentzerrung des Kopfhörers reduziert so zwar die sogenannte Im-Kopf-Lokalisation, ist aber kein Garant, das Problem vollständig zu lösen. Ausführliches Testhören ist daher auch weiterhin unbedingt zu empfehlen.