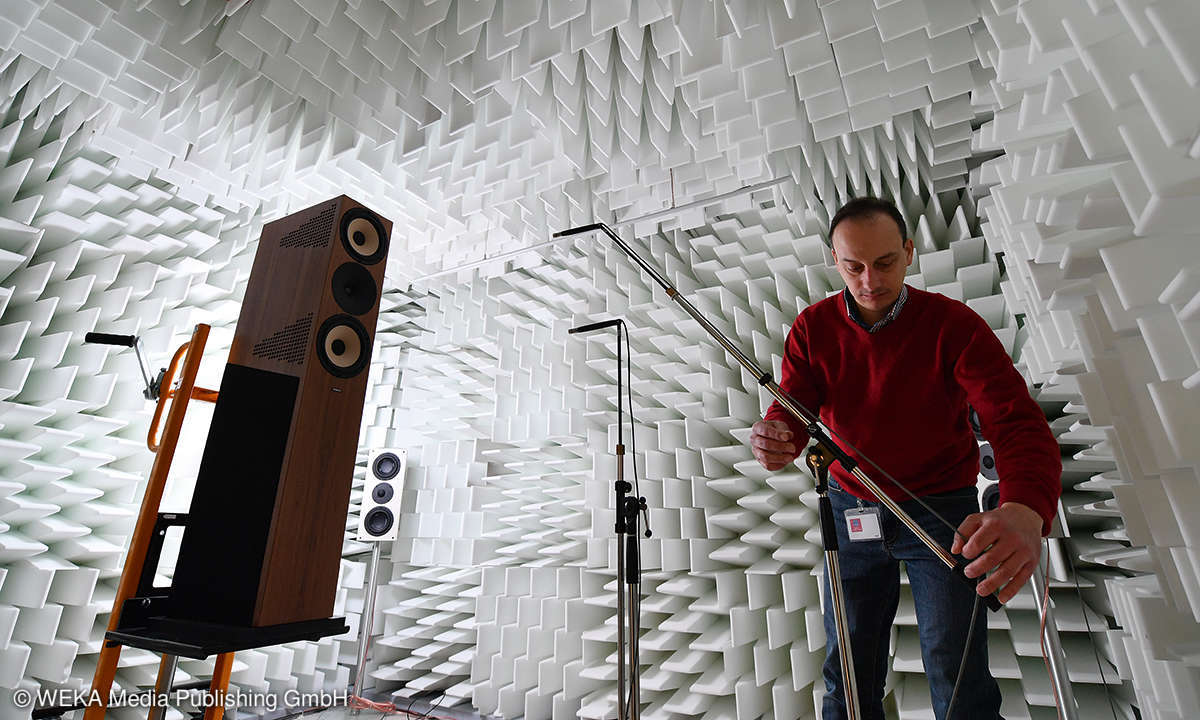

Lautsprecher-Technik: Grundlagen und Wahrnehmung

Lautsprecher sind so einfach, dass sie fast jeder bauen kann und so komplex, dass selbst kleine Details kontroverse Diskussionen verursachen. stereoplay stellt die Frage, was einen idealen Schallwandler ausmacht und geht auf Spurensuche.

Wer hat das nicht schon erlebt? Auf der Messe oder beim Händler klang der Lautsprecher fantastisch, der siebte HiFi-Himmel. Nach Ansparen oder dem Griff ins gut gefüllte Portemonnaie fand das Objekt der Begierde den Weg ins eigene Heim. Dann die Enttäuschung. Der in der Vorführung wunderbar frei...

Wer hat das nicht schon erlebt? Auf der Messe oder beim Händler klang der Lautsprecher fantastisch, der siebte HiFi-Himmel. Nach Ansparen oder dem Griff ins gut gefüllte Portemonnaie fand das Objekt der Begierde den Weg ins eigene Heim.

Dann die Enttäuschung. Der in der Vorführung wunderbar frei, luftig, bassstark aber kontrolliert aufspielende Schallwandler klang allenfalls durchschnittlich, kaum besser als sein Vorgänger, wenn überhaupt...

Könnte man einen Lautsprecher selber bauen?

Lautsprecher sind tückische Wesen. Dabei sind sie so einfach. Wer als Heimwerker eine Kiste zusammennageln kann, weiß an welcher Seite er den Lötkolben anfassen muss und bei Google „Breitband-Chassis“ ins Suchfenster getippt bekommt, kann einen Lautsprecher konstruieren und bauen.

Der wird funktionieren, kann mit etwas Sachverstand sogar recht ordentlich klingen. Kein Wunder also, dass gestandene Elektrotechnik-Ingenieure von Ihren Kollegen schief angeschaut werden, wenn sie verkünden in die Lautsprecher-Entwicklung zu gehen.

Doch gleichzeitig ist ein Lautsprecher ungeheuer kompliziert. Beim Mobilfunk, einer der fortschrittlichsten Techniken unserer Zeit, reichen eine Zehntel Oktave Bandbreite und maximal 32 dB Dynamik aus, um ein Mobiltelefon mit gigantischen Datenraten mit dem Internet zu verbinden.

Was muss ein Lautsprecher können?

Bei der Musikwiedergabe sind hingegen 10 Oktaven Bandbreite und 85 dB Dynamik das auch unter High-End-Gedanken völlig unverdächtigen Wissenschaftlern anerkannte Minimalziel für unverfälschten Klang.

Zudem soll ein Lautsprecher nicht nur auf der elektrischen und elektromagnetischen Ebene arbeiten, er muss die elektrische auch noch in mechanische Energie in Form von Schall umwandeln.

Wie hängen Frequenz und Wellenlänge zusammen?

Um die gewaltige Anforderung, die 10 Oktaven Bandbreite an einen Lautsprecher stellen, zu verstehen, hilft ein Blick auf die sogenannten Wellenlängen. Diese beschreiben den Abstand, in dem man einen vollständigen Zug einer Welle unterbringt. Im Meer wäre das der Abstand zwischen einem Wellenberg und dem nächsten.

Die Wellenlänge des Luftschalls bei 20 Hertz beträgt etwa 17 Meter, dass entspricht etwa der Länge eines großen Auflieger-LKWs. Mit jeder Frequenzverdopplung halbiert sich die Wellenlänge, um bei 20 kHz gerade noch 17 Millimeter zu betragen, weniger als der Durchmesser eines 2-Cent- Stücks.

Wieso ist das Viel-Oktaven-System ein Problem bei Lautsprechern?

So weit, so theoretisch – doch praktische Konsequenzen hat das auch: Ein Lautsprecher- Chassis in einer Box strahlt rundum ab, solange die Wellenlänge die Gehäuseabmessungen deutlich überschreitet. Eine Box von 25 Zentimetern Kantenlänge ist unterhalb von 200 Hertz ein fast perfekter Rundstrahler, oberhalb von 2 Kilohertz richtet er den Schall fast schon ausschließlich nach vorne.

Dazwischen gibt es einen von Faktoren wie Chassis-Durchmesser, Gehäuseplatzierung des Chassis und Gestaltung der Schallwandkanten abhängigen, mehr oder minder kontinuierlichen Übergang. Unterm Strich: Es gibt im Hörbereich weder einen perfekten Rundstrahler noch einen Lautsprecher mit konstanter Richtwirkung. Lautsprecher bündeln bei hohen Frequenzen immer, bei sehr tiefen Frequenzen aber nie, wenn man von einigen Sonderfällen wie Dipolen einmal absieht.

Wie hängen Abstand und Lautstärke bei Lautsprechern zusammen?

Schall – diffus oder direkt. Hat das Konsequenzen? Auf jeden Fall! Denn wenn wir das Schallfeld um einen Lautsprecher betrachten, stellen wir fest, dass dieser mit steigendem Abstand leiser wird. Eine Verdopplung des Abstandes halbiert den Schalldruck. Das kennen wir von vorbeifahrenden Autos.

Wie verhält sich der Schall im Konzertsaal?

- Im Konzertsaal scheint die Lautstärke aber überall gleich zu sein, selbst wenn das Orchester vorn auf der Bühne unverstärkt musiziert. Das liegt daran, dass sich in einem Raum mit reflektierenden Wänden zum Direktschall der Quelle noch das diffuse Schallfeld, der sogenannte Raumschall, mit zahlreichen Reflektionen addiert.

Der Raumschall ist außer im von Raumresonanzen dominierten Bassbereich unter normalen Bedingungen überall gleich stark.

Den Übergang zwischen vom Direktschall dominierten Teil des Schallfeldes zum Raumschall, nennt man Hallradius. Dieser ist umso größer je größer der Raum ist und je größer die Schalldämpfung innerhalb des Raumes ist.

Wie verhält sich der Schall des Lautsprechers im Wohnraum?

- In normalen Wohnräumen liegt er etwa zwischen 0,4 und 0,8 Metern. Der Hörer sitzt bei einer normalen Stereoanlage also immer außerhalb des Hallradius. Er hört also den diffusen Schall lauter als den direkt vom Lautsprecher kommenden. Da der Lautsprecher bei tieferen Frequenzen gleichmäßiger auch nach hinten strahlt, verschiebt sich im Raumschall die spektrale Balance zugunsten tieferer Frequenzen.

Die frequenzabhängige Absorption von normalen Wohnräumen, die zu hohen Frequenzen üblicherweise steigt, tut hier ein Übriges. Das Raumschallfeld für sich klingt wesentlich dumpfer als der Direktschall. Schlimm? Könnte man meinen.

Wir wollen schließlich nicht den Klang der Abstrahlcharakteristik des Lautsprechers und der Dämpfung des Raums hören, sondern den Klang der Aufnahme.

Welcher Lautsprecher für welchen Raum?

Aber auch natürliche Schallquellen wie sprechende oder singende Menschen und Musikinstrumente haben bei tiefen Frequenzen weniger Richtwirkung als bei hohen. Wir sind die spektrale Abdunklung des Raumschalls gegenüber dem Direktschall also gewohnt. In wohldosiertem Maß allerdings, wie der Wissenschaftler Floyd E. Toole in seinem auf zahlreichen Studien basierendem Buch „Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms“ zeigt.

In einem blinden Hörtest mit 13 Lautsprechern bevorzugten Hörer zwar einen ausgeglichenen Frequenzgang des Direktschalls, bei der von den Lautsprechern in den gesamten Raum abgestrahlten Schallleistung aber einen Abfall von 1,2 Dezibel pro Oktave. Dieser Wert gilt für den für diese Experimente benutzten, sicherlich sehr guten Hörraum.

- Ein überbedämpfter, dumpfer Raum verlangt dagegen nach einem bei höheren Frequenzen weniger stark bündelnden Lautsprecher.

- Ein nahezu unbedämpfter, hart klingender Raum kann von einem zu höheren Frequenzen zunehmend stärker bündelnden Lautsprecher profitieren.

Daraus lässt sich schließen, dass Direktschall und die gesamte abgestrahlte Schallleistung in einem definierten, frequenzabhängigen Verhältnis zueinanderstehen müssen, um ein authentisches Hörerlebnis zu erzeugen, und dass dieses Verhältnis je nach Raum leicht unterschiedlich sein kann.

Wie kann der Mensch eine Schallquelle orten?

Wer bis hierhin scharf mitgedacht hat, könnte die Frage aufwerfen, wie Menschen eine Schallquelle in einem Raum weit außerhalb des Hallradius überhaupt noch orten können, wenn das diffuse Schallfeld dort doch viel lauter ist als der direkte Schall.

Dies ist einer besonderen Eigenschaft der Nervenzellen zu verdanken, die Schallsignale in Nervenimpulse umwandeln. Trifft eine neue Schwingung auf diese Nervenzellen, so beginnen diese zunächst sehr stark zu feuern, doch innerhalb weniger Millisekunden reduziert sich die Feuerungsrate auch bei gleichbleibender Schallerregung deutlich.

Der Direktschall, der zuerst bei den Ohren ankommt, wird also gegenüber den erst über zeitraubende Umwege am Ohr eintreffenden Raumschall bevorzugt und kann zur Ortung genutzt werden.

Wie schaut die ideale technische Lösung der Lautsprecherwiedergabe aus?

Oder: Gibt es den vollkommenen Lautsprecher? An diesem Punkt sollte klar geworden sein, dass Lautsprecher eine höchst komplexe Aufgabe zu erfüllen haben. Im Gegensatz etwa zu einem Verstärker, bei dem das Ausgangssignal idealerweise, einfach ein Vielfaches des Eingangssignals ist („Kabel mit Verstärkung“), ist beim Lautsprecher immer das Zusammenwirken zwischen Schallwandler, Raum und den vielen Facetten menschlicher Wahrnehmung ganzheitlich zu betrachten.

Entsprechend gibt es keine einfachen, idealen technischen Lösungen für die Lautsprecherwiedergabe und jeder Schallwandler ist ein auf im Sinne der Akustik ästhetischen Entscheidungen beruhender Kompromiss seines Entwicklers. Welche technischen Möglichkeiten dabei zur Verfügung stehen und welchen Einfluss sie auf das Endergebnis haben, zeigen wir in den weiteren Folgen.

Lautsprecher-Technik: Grundlagen und Wahrnehmung - Kurzfassung

- Lautsprecher erzeugen Schallwellen, die unser Gehör auf unterschiedliche Weise wahrnimmt.

- Direkter vs. diffuser Schall: Direkter Schall kommt direkt vom Lautsprecher, diffuser Schall entsteht durch Reflexionen im Raum.

- Frequenzgang & Oktaven: Der Frequenzgang bestimmt, wie gut ein Lautsprecher verschiedene Töne wiedergibt.

- Ortung von Schallquellen: Unser Gehirn nutzt Lautstärkeunterschiede, Laufzeitunterschiede und Frequenzveränderungen, um Klangquellen zu lokalisieren.

- Raumakustik spielt eine große Rolle: Der Klang wird durch Möbel, Wände und Boden reflektiert oder absorbiert.

1. Grundlagen der Lautsprechertechnik

Was passiert, wenn ein Lautsprecher Klang erzeugt?

Ein Lautsprecher wandelt elektrische Signale in mechanische Schwingungen um, die als Schallwellen durch die Luft transportiert werden. Diese Wellen treffen auf unser Trommelfell und werden vom Gehirn als Klang interpretiert.

Wichtige Komponenten eines Lautsprechers:

- Hochtöner (Tweeter) für hohe Frequenzen

- Mitteltöner (Midrange) für mittlere Frequenzen

- Tieftöner (Woofer) für tiefe Frequenzen

- Gehäuse beeinflusst den Klang durch Resonanzen und Reflexionen

2. Direkter und diffuser Schall

Direkter Schall

Dieser Schall erreicht unser Ohr ohne Umwege. Er ist besonders wichtig für eine klare Sprachverständlichkeit und präzise Ortung von Geräuschen.

Diffuser Schall

Dieser Schall wird von Wänden, Möbeln oder dem Boden reflektiert, bevor er unser Ohr erreicht. In Räumen mit vielen Reflexionen kann dies dazu führen, dass der Klang „verwaschen“ oder „hallig“ klingt.

Tipp: Teppiche, Vorhänge und Möbel aus weichen Materialien können helfen, unerwünschte Reflexionen zu reduzieren.

3. Frequenzgang und Oktaven – Wie Lautsprecher Frequenzen wiedergeben

Der Frequenzgang beschreibt, wie gut ein Lautsprecher verschiedene Tonhöhen (Frequenzen) wiedergibt.

- Das menschliche Gehör nimmt Töne von ca. 20 Hz bis 20 kHz wahr.

- Ein idealer Lautsprecher gibt den gesamten Frequenzbereich gleichmäßig wieder, ohne bestimmte Frequenzen zu betonen oder abzuschwächen.

Was sind Oktaven? Eine Oktave entspricht einer Verdopplung der Frequenz.

- Beispiel: 100 Hz → eine Oktave höher = 200 Hz → wieder eine Oktave höher = 400 Hz.

- Tiefere Töne brauchen größere Lautsprechermembranen, um sich voll entfalten zu können.

4. Wie unser Gehör Klang ortet

Unser Gehirn nutzt mehrere Faktoren, um Schallquellen zu lokalisieren:

- Lautstärkeunterschiede: Ein Ton, der von links kommt, ist am linken Ohr etwas lauter als am rechten.

- Laufzeitunterschiede: Der Klang erreicht das eine Ohr etwas früher als das andere.

- Frequenzveränderungen: Hohe Frequenzen werden stärker gedämpft, wenn sie um den Kopf herum wandern.

💡 Wusstest du? Töne unter 80 Hz sind für uns schwer zu orten, weshalb Subwoofer oft beliebig im Raum platziert werden können.

FAQ – Häufige Fragen zur Lautsprechertechnik

Warum klingen Lautsprecher in verschiedenen Räumen unterschiedlich?

- Die Raumakustik beeinflusst den Klang erheblich. Größe, Wandmaterialien, Möbel und Bodenbeläge verändern, wie sich Schallwellen ausbreiten und reflektieren.

Was bedeutet ein „linearer Frequenzgang“?

- Ein Lautsprecher mit linearem Frequenzgang gibt alle Frequenzen gleichmäßig wieder, ohne bestimmte Bereiche zu verstärken oder abzuschwächen.

Wie kann ich die Klangqualität meiner Lautsprecher verbessern?

- Richtige Aufstellung: Abstand zu Wänden beachten

- Raumakustik optimieren: Teppiche, Vorhänge, Regale zur Schallabsorption nutzen

- Equalizer-Einstellungen anpassen

Warum sind Bassboxen (Subwoofer) oft separat?

- Tiefe Frequenzen sind für unser Gehör schwer zu orten. Ein separater Subwoofer ermöglicht eine bessere Basswiedergabe, unabhängig von der Position der Hauptlautsprecher.

Was bedeutet „Stereo“ und „Surround-Sound“?

- Stereo: Zwei Lautsprecher (links & rechts) für ein räumliches Klangbild.

- Surround-Sound: Mehrere Lautsprecher (z. B. 5.1 oder 7.1 Systeme), um Klang aus verschiedenen Richtungen zu erzeugen.