Wie viel Watt braucht der Lautsprecher?

Jeder Lautsprecher hat, abhängig von Wirkungsgrad bzw. Kernschalldruck und Impedanz, einen unterschiedlichen Spannungs- und Strombedarf. stereoplay erklärt Begriffe und Testverfahren und bietet eine Schablone zur Berechnung der Leistung.

“Diese Box hat einen hohen Wirkungsgrad, die geht mit zwei Watt aus der Röhre!” Solche Aussagen hört man von HiFi-Verkäufern oft, und das Thema Effektivität und Leistungsbedarf ist tatsächlich eines, das mit dem Boom von Röhren und Class-A-Verstärkern wieder wichtig geworden ist. Doch ein...

“Diese Box hat einen hohen Wirkungsgrad, die geht mit zwei Watt aus der Röhre!” Solche Aussagen hört man von HiFi-Verkäufern oft, und das Thema Effektivität und Leistungsbedarf ist tatsächlich eines, das mit dem Boom von Röhren und Class-A-Verstärkern wieder wichtig geworden ist. Doch ein hoher Wirkungsgrad oder viele Watt allein machen noch nicht glücklich, die Sache ist komplizierter. Klären wir doch erst einmal die elektroakustischen Grundbegriffe!

Leistung

Der Ausdruck „Leistung“ enthält immer eine Zeitkomponente. Schafft man es, ein bestimmtes Ergebnis entweder mit gleichem Aufwand in kürzerer Zeit oder in derselben Zeit mit weniger Aufwand zu erreichen, erbringt man eine größere Leistung. In der Elektrotechnik ist die Leistung P das Produkt aus Spannung U und Strom I, kurz: P = U ∙ I. Die Zeitkomponente steckt dabei im Strom, der als Ladung pro Zeit definiert ist. Zusammen mit dem Ohmschen Gesetz – Widerstand R ist Spannung geteilt durch Strom, kurz: R = U ∕ I – lässt sich die Leistung auch anhand der Formel P = U² ∕ R berechnen.

Leistung betrifft in erster Linie den Verstärker. Diese werden üblicherweise auf die Bereitstellung einer konstanten Spannung ausgelegt. Um einen funktionierenden Stromkreis aufrechtzuerhalten, muss gemäß dem Ohmschen Gesetz auch ein bestimmter Strom fließen, der im Wesentlichen durch die angetriebene Last – Stichwort „Impedanz“ – bestimmt ist.

Der Zusammenhang ist umgekehrt proportional: Der Strombedarf ist umso höher, je kleiner die Impedanz ist. Und unter der Prämisse „konstante Spannung“ geht ein höherer Strombedarf direkt einher mit einem größeren Leistungsbedarf. Lautsprecher mit niedriger Impedanz benötigen demnach stromstabilere Verstärker. Um den Parametern Spannung und Strom jeweils einzeln Rechnung zu tragen, schlüsselt sie stereoplay im Kompatibilitätsdiagramm separat auf.

Übrigens: Heutzutage wäre es eigentlich überhaupt kein Problem mehr, ausreichend leistungsfähige Verstärker zu bauen, die Technologie dafür ist längst verfügbar. Aus klanglichen oder philosophischen Gründen findet man im HiFi-Bereich allerdings immer wieder Schaltungskonzepte wie Class‑A- oder Röhrenverstärker, die in Leistungsbelangen eine besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Wirkungsgrad vs. Kennschalldruck

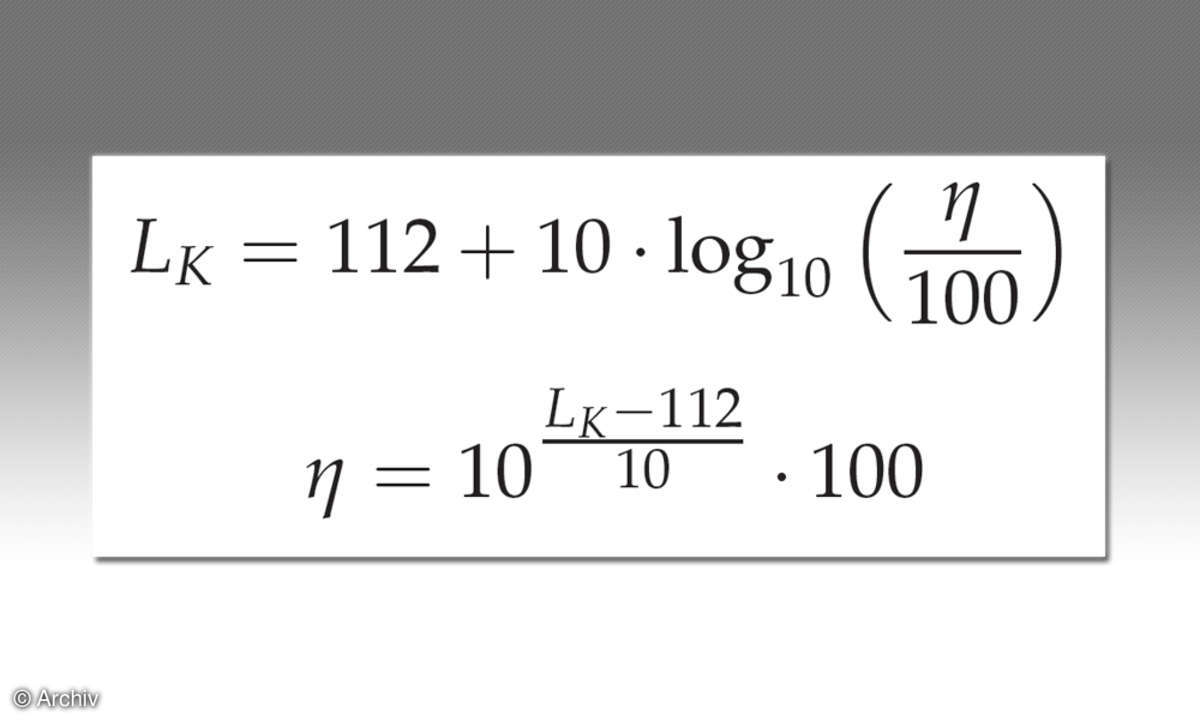

Der Begriff „Wirkungsgrad” ist insofern problematisch, weil er im Sprachgebrauch eigentlich unsauber verwendet wird. Normalerweise bezeichnet man damit das Verhältnis von Aufwand und Nutzen – oder genauer: den Quotienten „zugeführte geteilt durch abgegebene Energie (bzw. Leistung)“. Als Formelzeichen verwendet man den griechischen Kleinbuchstaben η (sprich: eta). Meist wird das Ergebnis in Prozent angegeben und quantifiziert die Effizienz des Wandlers. Elektromotoren erreichen beispielsweise sehr hohe Wirkungsgrade von mehr als 90 Prozent. Das bedeutet, sie können den allergrößten Anteil der ihnen zugeführten elektrischen Energie in tatsächlich genutzte mechanische Energie umwandeln.

Lautsprecher sollen elektrische Energie in akustische Energie umsetzen, was wegen der schlechten Kraftübertragung von der Membran auf die Luft – man spricht von Fehlanpassung – leider nur mit enormen Verlusten realisiert werden kann. Ein großer Teil der Energie geht dabei in Form von Wärmeentwicklung im Chassis verloren. Daher liegen Wirkungsgrade für Lautsprecher im Sinne der obigen Definition irgendwo im einstelligen Prozentbereich und werden in dieser Form selten explizit angegeben.

Eine geeignetere Kennzahl ist der Kennschalldruck, der auch als „Empfindlichkeit“ betitelt wird. Der Kennschalldruck gibt an, welchen Schalldruckpegel ein Lautsprecher in einem Meter Abstand entlang seiner Hauptabstrahlrichtung erzeugt, wenn man ihm eine elektrische Leistung von einem Watt zuführt. Die korrekte Dimension lautet daher „Dezibel pro Watt und Meter (kurz: dB/W/m)”.

Der Wert zeigt – salopp gesagt – an, wie laut die Box ist. Messtechnisch ist es meist jedoch einfacher, den Lautsprecher mit einer konstanten Spannung zu versorgen. Für ein Watt entspricht diese Spannung überschlagsweise der Wurzel der Nennimpedanz, bei 8 Ω kommt man so auf 2,83 Volt, bei 4 Ω auf genau 2 Volt. Im Labor misst stereoplay jeden passiven Lautsprecher unabhängig von seiner Nennimpedanz mit einem Anregungssignal von 2 Volt. Der Kennschalldruck ergibt sich dann aus dem Mittelwert des Frequenzgangs zwischen 100 und 4000 Hz.

So sind die in stereoplay-Tests angegebenen Werte unabhängig von der Impedanz und erlauben einen direkten Vergleich: Beim selben Eingangssignal ist die Box mit dem höheren Kennschalldruck lauter. Diese Messmethode führt aber andererseits dazu, dass zwei Lautsprecher mit gleichem Kennschalldruck nicht unbedingt die gleiche Leistung aufnehmen, da dies ja zusätzlich von der Impedanz abhängig ist und diese auch noch frequenzabhängig schwankt.

Spannungsbedarf

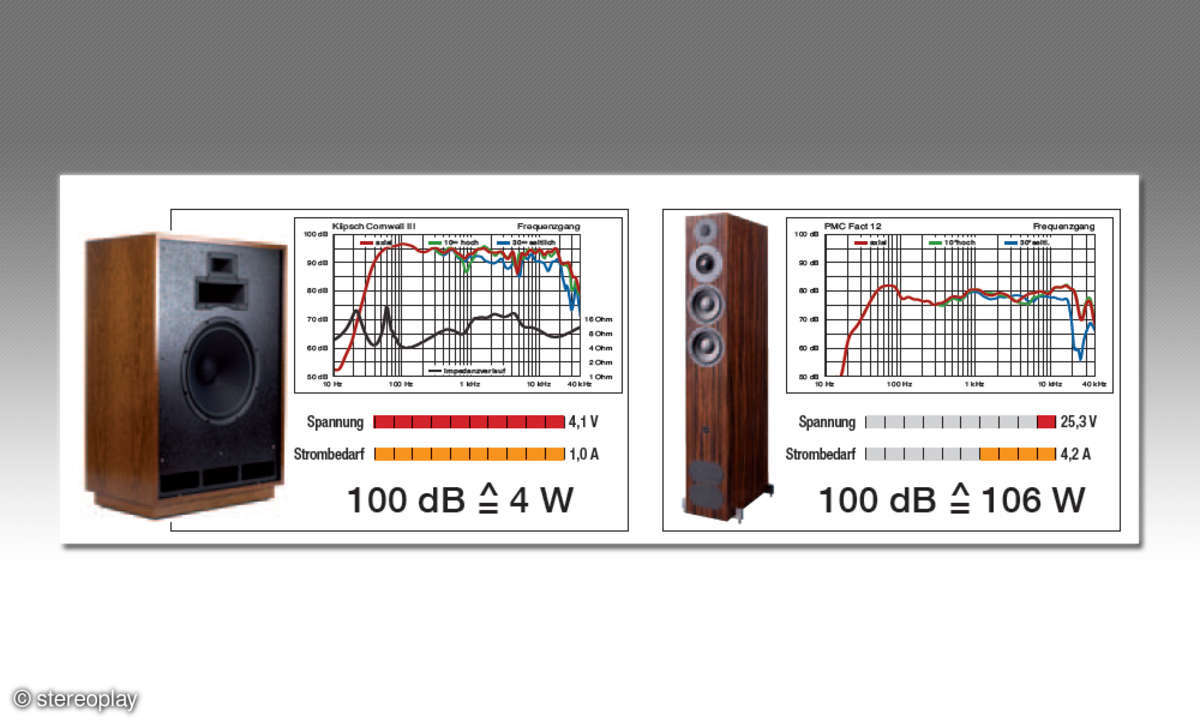

Sehen wir uns zwei extreme Beispiele aus der Praxis an. Die Klipsch Cornwall III lieferte in der Labormessung einen axialen Frequenzgang (linkes Diagramm, rote Kurve), dessen Betrag fast im gesamten Übertragungsbreich irgendwo zwischen der 90- und 95-dB-Linie pendelt. Der gemittelte Kennschalldruck beträgt 94 dB/2 V/1 m, was für HiFi-Boxen ein sehr hoher Wert ist. Um mit dieser Box am selben Messpunkt den Referenzpegel von 100 dB zu erreichen, muss das Eingangssignal von 2 Volt auf etwa 4 Volt erhöht werden.

Der genaue Wert von 4,1 Volt ist unterhalb des Diagramms angegeben und wird zusätzlich mit einem roten Balken visualisiert. Dabei gilt: je länger der Balken, desto niedriger der Spannungsbedarf und desto höher damit der Kennschalldruck.

Die PMC Fact 12 hingegen kam bei 2 Volt kaum über 80 dB, ihr gemittelter Kennschalldruck liegt bei sehr schwachen 78 dB/2 V/1 m. Dementsprechend hoch war der Spannungsbedarf für 100 dB, ganze 25,3 Volt musste der Messverstärker dafür bereitstellen. Im Diagramm wird ein solcher Spannungshunger mit kurzen roten Balken dargestellt, der im Idealfall den roten Balken des Verstärkers berühren oder überlappen sollte.

Strombedarf und Leistungsbedarf

Der Spannungsbedarf ist aber nur die halbe Wahrheit über eine Box. Wie bereits am Anfang erläutert, gehört zu einer bestimmten Spannung auch ein bestimmter Strom, der seinerseits abhängig von der Impedanz ist. Und aus Spannung und Strom lässt sich schließlich die benötigte Leistung ableiten. stereoplay gibt daher auch den maximalen Strombedarf eines Lautsprechers an: Er wird aus dem Spannungsbedarf und dem Betragsminimum der Impedanz im Bass‑, Grund- und Mitteltonbereich (das heißt 40 Hz bis 1 kHz) berechnet.

Die Klipsch Cornwall III kam dabei auf 4 Ω bei ca. 120 Hz, die PMC Fact 12 auf 6 Ω, ebenfalls bei ca. 120 Hz. Laut Ohmschem Gesetz gilt I = U ∕ R, womit die Cornwall auf einen maximalen Strombedarf von 4,1 V ∕ 4 Ω ≈ 1 A und die Fact auf 25,3 V ∕ 6 Ω ≈ 4,2 A kommt. Diese Werte werden mit den orangen Balken symbolisiert. Hier gilt: je geringer der Strombedarf, desto länger der Balken.

Multipliziert man den Spannungsbedarf für 100 dB mit dem dafür notwendigen maximalen Strombedarf, erhält man den Leistungshunger der Box für Referenzpegel. Die Klipsch Cornwall III begnügt sich dabei mit 4 Watt, die PMC Fact 12 zieht dagegen 106 Watt und verlangt nach einem Verstärker mit höheren Reserven, vor allem bei der Spannung.

Rechenschieber

Als Zugabe zu diesem Beitrag bietet stereoplay seinen Lesern einen praktischen Rechenschieber zum Ausschneiden. Damit lässt sich der Leistungsbedarf einer Box überschlägig ermitteln – indirekter Schall im Raum oder größerer Hörabstand ändern den Wert in der Praxis. Der schmale Streifen wird so durch das breitere Element gefädelt, dass alle drei Skalen nebeneinander stehen. Dann stellt man den kleinen Pfeil links auf dem Streifen auf den Kennschalldruck des Lautsprechers ein. An den rechten beiden Skalen lässt sich nun ablesen, welche Leistung jeweils notwendig ist, um mit dieser Box in einem Meter Abstand einen bestimmten Schalldruck zu erzeugen.

Mehr Infos zu dem Thema finden Sie hier!

Unter diesem Artikel können Sie die Schablone als PDF-Datei herunterladen.