So testet AUDIO Lautsprecher

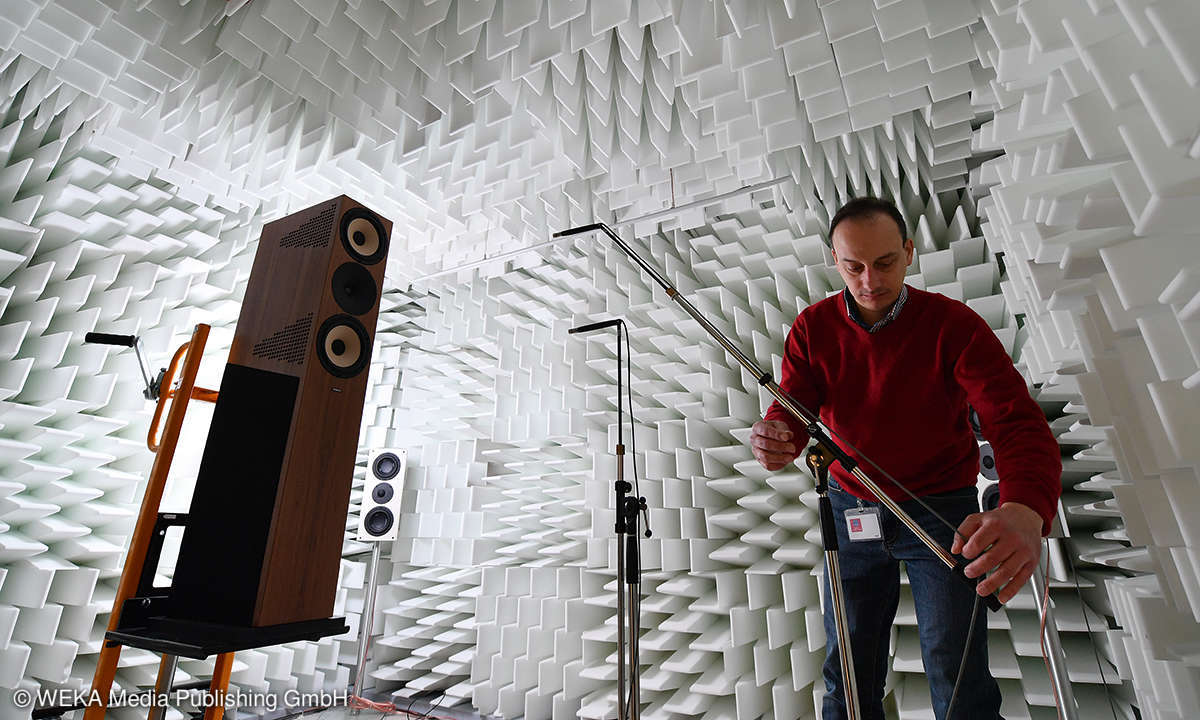

AUDIO hat für das verlagseigene Testlab mehr als 150.000 Euro in einen schalltoten Raum und zugehöriges Equipment investiert. Lesen Sie, wie wir damit Lautsprecher analysieren.

Für die Profis: Die Bezeichnung schalltoter Raum hat sich umgangssprachlich eingebürgert, Wissenschaftler und Ingenieure sprechen vom schall- oder reflexionsarmen Raum. Bei der vom Testlab benutzten Spezialkonstruktion handelt es sich um einen reflexionsarmen Halbraum, denn die Bodenfläche reflek...

Für die Profis: Die Bezeichnung schalltoter Raum hat sich umgangssprachlich eingebürgert, Wissenschaftler und Ingenieure sprechen vom schall- oder reflexionsarmen Raum. Bei der vom Testlab benutzten Spezialkonstruktion handelt es sich um einen reflexionsarmen Halbraum, denn die Bodenfläche reflektiert Schall zu nahezu hundert Prozent –dazu später mehr.

Seitenwände und Decke des etwa 5 x 5,5 Meter großen, 3 Meter hohen Raumes sind mit Keilabsorbern für mittlere und hohe Frequenzen ausgekleidet, hinter denen variable Plattenabsorber für die tiefen Frequenzen liegen. Insgesamt hat das vom Spezialisten Illbruck entwickelte Kombisystem eine Dicke von 720 Millimetern. Der Messraum musste nicht nur im Inneren vor verfälschenden Reflexionen geschützt werden, er musste mit speziellen Wandkonstruktionen zudem gegen störenden Schall von außen abgeschirmt werden.

Doch auch die effektivsten Absorber können nicht verhindern, dass der Raum die sehr tiefen Frequenzen beeinflusst. Dröhnende Stehwellen, die jeder HiFi-Fan aus eigener Erfahrung kennt, sind zwar um Größenordnungen geringer ausgeprägt als in Wohnräumen, können aber trotzdem die Messgenauigkeit negativ beeinflussen. Um das auszuschließen, hat das Testlab einen raffinierten dreistufigen Messvorgang für die Bestimmung des umgangssprachlich Frequenzgang genannten Amplitudenfrequenzgangs entwickelt.

(Amplituden-)Frequenzgang

In der ersten Messung wird der Frequenzgang zwischen 300 Hz und 40 Kilohertz im sogenannten Freifeld gemessen. Dazu wird der Lautsprecher auf eine Referenzplattform gestellt und an dem für die Messung vorgegebenen Ort mit dem akustischen Zentrum zwischen Mittel- und Hochtöner auf eine Höhe von 1,53 Metern gefahren. Drei für Freifeldmessungen spezialisierte Mikrofone vom Typ Brüel & Kjaer 4191 sind dabei so ausgerichtet, dass sie den Frequenzgang im normgerechten Abstand von einem Meter direkt auf Achse, einmal unter einem 10 Grad nach oben versetzten Winkel sowie unter 30 Grad zur Seite messen.

Die Messung im Freifeld auf Achse ist für viele Entwickler die entscheidende Messgröße, da sie den Frequenzgang des Direktschalls vom Lausprecher zum Ohr darstellt. Aus dem bildet sich der Mensch unter anderem einen ersten Eindruck auf die Klang(ver)färbung eines Schallereignisses. Doch auch einzelne Reflexionen und der sich aus vielen Reflexionen zusammensetzende Nachhall nehmen Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Tonalität. Sonst könnten wir nicht zwischen dumpfen, im Hochtonbereich stark gedämpften und hellen, also stark reflektierenden Räumen unterscheiden. Und auch die dröhnenden, stehenden Wellen wären uns egal.

Von einer Freifeldmessung ist die Rede, weil nur der direkt vom Lautsprecher kommende Teil der Messung ins Ergebnis einfließt. Alle durch die längeren Wegstrecken später kommenden Reflexionen werden ausgeblendet. Diese sogenannte Fensterung begrenzt jedoch die Messzeit und damit die Genauigkeit bei tiefen Frequenzen, da diese eine lange Periodenzeit haben. Man muss schon mindestens eine volle Schwingung messen, um ihre Amplitude bestimmen zu können: Wer tiefe Frequenzen in zu kurzer Messzeit zu erfassen sucht, misst Mist.

Deshalb greift das Testlab zwischen 90 und 300 Hz auf die sogenannte Groundplane-Messung zurück. Hier liegen Lautsprecher und Mikrofon auf dem Boden. Da letzterer den Schall nahezu vollständig reflektiert, wirkt er wie ein Spiegel. Es ist, als würden zwei Lautsprecher gleichzeitig in einem doppelt so großen Raum gemessen – mit entsprechend längerer reflexionsfreier Messzeit. Die Groundplane-Messung liefert genaue Ergebnisse bis 90 Hz. Darunter machen sich erneut Raumeinflüsse bemerkbar, weshalb auf eine sogennannte Nahfeldmessung zurückgegriffen wird.

Hierfür werden jedes unterhalb von 90 Hz an der Schallabstrahlung beteiligte Chassis und jede Bassreflex-, Transmission-Line- oder Hornöffnung in unmittelbarer Nähe einzeln gemessen. Der Abstand beträgt hier etwa einen Zentimeter. Anhand der geometrischen Beteiligung der einzelnen schallstrahlenden Flächen lässt sich so der Gesamtschalldruck berechnen. Bei Nahfeldmessungen spielt der umliegende Raum praktisch keine Rolle, da der Lautsprecher direkt am Mikrofon viel lauter ist als die ferne, gedämpft reflektierende Wand. Um alle Messungen problemlos zu einem Frequenzgang zu verknüpfen, steuert eine eigens entwickelte Software das sündhaft teure Audio Precision System 2 und die Mikrofone samt selbstentwickeltem 8-Kanal-Vorverstärker. 22.000 Euro flossen allein in die Mikrofon-Ausstattung. Doch dafür kann das Testlab-Messsystem noch viel mehr.

Pegel- und Klirrverlauf

So wird bei der Groundplane-Messung auch der Pegel- und Klirrverlauf bestimmt. Dies geschieht im Bereich von 20 Hz bis 5 kHz. Bei tiefen Frequenzen müssen Lautsprecher besonders viel Luft bewegen, was sie verzerrungsanfällig macht. Bei der Pegel- und Klirrverlaufsmessung werden Frequenzgang und Klirrabstand gemeinsam bei einem mittleren Pegel von 85, 90, 95 und 100 dB gemessen. Die farblich zu den Pegelverläufen gehörigen Klirrverläufe sollten nicht aus der unteren Diagramm-Begrenzung auftauchen, und wenn, dann nur bei tiefen Frequenzen, da das Ohr bei mittleren Frequenzen schon auf sehr kleine Klirranteile empfindlich reagiert. Außerden sollte der Abstand der einzelnen Frequenzgänge je genau 5 dB betragen, andernfalls komprimiert der Lautsprecher in der Musik vorhandene Dynamikunterschiede weg.

Einige kleine Aktivboxen machen das bei tiefen Frequenzen bewußt, um hier die bei großen Membranhüben stark ansteigenden Verzerrungen in den Griff zu bekommen. Aber auch passive Boxen komprimieren, etwa wenn durch hohe Pegel erwärmte Schwingspulen ihre Impedanz (Wechselstromwiderstand) erhöhen und dadurch weniger Leistung aufnehmen. Neben den Diagrammen, die die Pegelfestigkeit gut bildlich greifbar machen, misst das Testlab auch den Maximalschalldruck, den Lautsprecher souverän wiedergeben können. Hierzu wird der Pegel so lange erhöht, bis der Lautsprecher im mittleren Bereich irgendwo die 1-Prozent-Verzerrungsgrenze überschreitet oder den Schalldruckanstieg um 3 dB komprimiert. Bei tieferen Frequenzen sind höhere Verzerrungen zulässig (250 Hz: 4 %, 100 Hz: 10 %), weil hier das Ohr deutlich weniger empfindlich auf den Klirrfaktor reagiert.

Neben Frequenzgang und Verzerrungen erfasst das Testlab auch das Wasserfalldiagramm als Maß dafür, wie schnell ein einmal angeregter Lautsprecher wieder zur Ruhe kommt, sowie den Impedanzgang. Dieser zeigt an, wie stark eine (passive) Box den Verstärker belastet. Starke Schwankungen können schlechte Transistorverstärker aus der Ruhen bringen, kleine Minimal-Impedanzen hingegen setzen Röhren heftig zu.

Fazit

Messungen dokumentieren speziell bei Lautsprechern Stärken und Schwächen gut. Für Neutralität ist ein gerader und winkelunabhängiger Frequenzgang nötig. Für die nötige Autorität sollte er auch tiefste Lagen nicht scheuen und für strahlende Hochtonwiedergabe weit über 10 kHz hinausreichen. Für Liebhaber hoher Lautstärken sollte zudem ein Blick auf den Pegel- und Klirrverlauf obligatorisch sein. Große Klirrabstände in den Mitten sind für ungestresste Pegelorgien Grundvoraussetzung, in den Bässen sorgen sie für eine fast körperlich fühlbare Luftigkeit.