Mobilfunk: Update zum 6G-Standard

Auf dem IEEE 6G Summit, der Mitte Mai in Dresden stattfand, wurden der aktuelle Stand und die nächsten Schritte rund um den künftigen 6G-Standard diskutiert. connect war wieder vor Ort dabei.

Der in der Mobilfunkbranche etablierte Zehn-Jahres-Rhythmus führt dazu, dass „6G“ – also der Nachfolger des aktuellen 5G-Standards – um das Jahr 2030 herum eingeführt werden wird. Daher bleiben nur noch wenige Jahre, dessen technische Eckpunkte festzuzurren....

Der in der Mobilfunkbranche etablierte Zehn-Jahres-Rhythmus führt dazu, dass „6G“ – also der Nachfolger des aktuellen 5G-Standards – um das Jahr 2030 herum eingeführt werden wird. Daher bleiben nur noch wenige Jahre, dessen technische Eckpunkte festzuzurren.

Branchentreff empfiehlt eine Denkpause für 6G

Zu diesem Zweck treffen sich die zuständigen Gremien regelmäßig – jüngst etwa das IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) auf seinem jährlichen „6G Summit“ , der diesmal am 15. Mai in Dresden stattfand. connect war wieder mit vor Ort dabei, um den Fortgang der Entwicklung sowie aktuelle Trends und Schwerpunkte in der 6G-Diskussion und -Standardisierung zu beobachten.

Mitveranstalter ist die in der Mobilfunkforschung renommierte TU Dresden (TUD). Prof. Gerhard Fettweis, unter anderem Inhaber des Vodafone-Stiftungslehrstuhls Mobile Nachrichtensysteme an der TUD, setzte in seiner Begrüßungsansprache den Ton: Angesichts der wirtschaftlichen Weltlage und der Erlössituation der Netzbetreiber komme es verstärkt darauf an, kosteneffiziente Lösungen zu finden. Dennoch hätten sich die Ziele und Anforderungen an 6G nicht geändert wobei Prof. Fettweis vor allem den Aspekt Vertrauenswürdigkeit betonte.

Sicherheit vor Mithören, Überwachung und Manipulation müsse fest in den 6G-Standard eingebaut werden. Insgesamt forderte der Wissenschaftler dazu auf, die Standardisierung nicht zu überstürzen und sich lieber noch einmal Zeit zu nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken, wie sich Anforderungen und Rahmenbedingungen unter einen Hut bringen ließen.

Nicht immer ist KI die beste Lösung

Dass das unvermeidliche Trendthema KI auch im künftigen Mobilfunkstandard eine wichtige Rolle spielen wird, liegt auf der Hand und wird anhand von Branchentrends wie AI-RAN – also KI-gesteuerten Mobilfunkzugangsnetzen – deutlich. Dies thematisierte auch Prof. Frank Fitzek, unter anderem Inhaber der Deutsche Telekom Professur für Kommunikationsnetze in Dresden. Er riet den anwesenden Forschern, Ingenieuren und Studenten: „Nutzen Sie KI. Aber nutzen Sie es weise.“

Allzu oft stelle künstliche Intelligenz mittlerweile den schnellen, bequemen Weg zu einer Problemlösung dar – doch dies um den Preis sehr hohen Energieverbrauchs. Die Kunst sei, mit mehr Nachdenken effizientere Lösungen zu finden. Was dann im Übrigen wiederum auf die von seinem Kollegen Gerhard Fettweis geforderte Kosteneffizienz einzahle.

Detaildiskussionen von Frequenzen bis Funkstandards

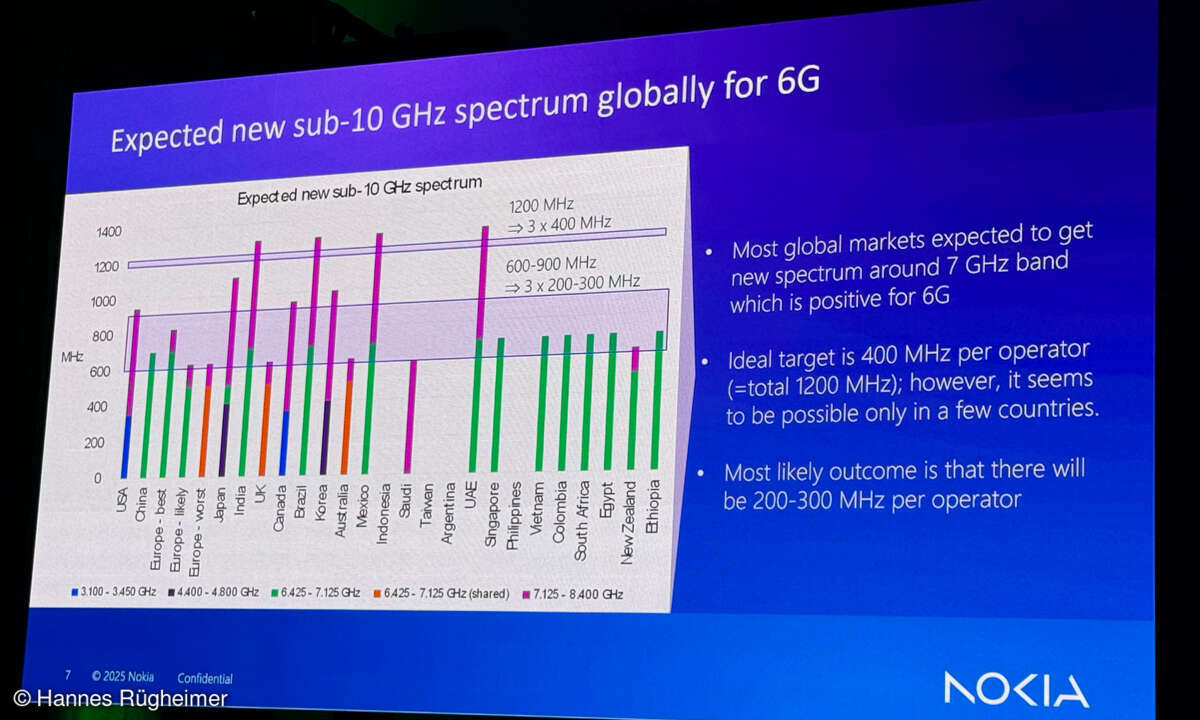

Keynote-Sprecher Ari Kynäslahti, Vice President und CTO bei Nokia Mobile Networks, warf einen Blick auf den aktuellen Stand der Frequenzdiskussion rund um 6G. Hier habe die WRC (World Radiocommunication Conference) 2023 bereits erste gute Ergebnisse gebracht – im Detail gebe es aber Licht und Schatten. Gut aufgestellt seien im Sub-10-GHz-Band etwa Indien, Brasilien, Mexico sowie auch Japan und Kanada.

Weiteren Diskussionsbedarf gebe es in den USA und auch Europa. Besonders wichtig sei aus Sicht des Nokia-Managers, Spektrum im Bereich um 7 GHz gezielt für 6G-Netze bereitzustellen. Im Branchenslang wird dieser Teil des Spektrums auch als „FR1“ (Frequency Range 1) bezeichnet.

Demgegenüber meint „FR2“ den Millimeterwellen-Frequenzbereich von etwa 24 GHz bis 71 GHz, und „FR3“ den „mittleren“ Frequenzbereich zwischen 7 GHz und 24 GHz. Wichtig ist diese Unterscheidung auch deshalb, weil die ersten Konzepte für 6G-Funkverfahren je nach dem genutzten Teil des Spektrums unterschiedliche Charakteristika aufweisen müssen. Aber auch das Kernnetz war Gegenstand der Diskussion. Hierzu betonte Nokia-CTO Kynäslahti, dass der „6G Core“ unbedingt darauf ausgelegt werden müsse, evolutionär aus bestehenden 5G-Cores entstehen zu können – auch dies ist eine wichtige Forderung der Mobilfunknetzbetreiber.

Die Anforderungen und Bedürfnisse der Netzbetreiber stellte auch Anita Döhler, Geschäftsführerin des Branchenverbands NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance), in den Mittelpunkt. Sie ergänzte die bereits genannten Eckpunkte um die Vision „Net Zero“ – also einen vollständig emissionsneutralen Betrieb der Mobilfunknetze – und die Notwendigkeit, Betriebs- und Geschäftsmodelle auf mehr und nachhaltigere Wertschöpfung auszurichten. Nach ihrer Einschätzung werden KI und cloud-basierte Infrastrukturen bei diesen Lösungen eine zentrale Rolle spielen.

Diese Schwerpunkte bestätigte auch Dr. Peiying Zhu, Senior Vice President of Wireless Research bei Huawei, die wiederum das „AI-RAN“-Konzept in den Mittelpunkt ihres Vortrags stellte. Dass eine KI-gesteuerte Mobilfunkinfrastruktur auf jeden Fall leistungsfähige Prozessoren im Kernnetz, in Edge-Rechenzentren und auch auf den Endgeräten voraussetzt, betonte Dr. Junyi Li, Vice President Engineering bei Qualcomm, in seiner Keynote-Präsentation.

Die technischen Bausteine sind am Entstehen

In Einzelsessions zeigten Forscher und Hersteller dann, wie die einzelnen Bausteine der neuen Mobilfunkgeneration im Detail aussehen könnten. So berichtete etwa Professor Christian Wietfeld, der an der TU Dortmund einen Lehrstuhl für Kommunikationsnetzwerke innehat, über Erfahrungen aus Projekten mit IRS (Intelligent Reflective Surfaces).

Die Grundidee: Passive, speziell auf die Reflektion von Mobilfunkwellen ausgelegte Oberflächenelemente wie etwa Wandverkleidungen können in Gebäuden dafür sorgen, dass die Ausbreitung von anderweitig abgeschatteten Mobilfunksignalen verbessert wird – und somit deren Empfang. In industriellen Campus-Netzen hat sich dieses Verfahren bereits bewährt.

Perspektivisch könnte es auch bei der Versorgung im öffentlichen Raum zum Einsatz kommen – insbesondere in Hotspots wie Bahnhöfen und Flughäfen, Einkaufszentren und Stadien. Die Forschung konzentriert sich hier vor allem auf Materialien und Formgebung.

Wieder andere Vorträge beleuchteten Aspekte wie die Energiegewinnung von IoT-Sensoren aus Umgebungslicht oder „semantische Kommunikation“ – vereinfacht gesagt die Ausnutzung von Wissen über den Kommunikationsinhalt bei dessen Übertragung.

Von der Forschung bis zur Anwendung

Die begleitende Ausstellung zeigte die gesamte Spannweite von einzelnen Forschungsinhalten (etwa neue Signalcodierungen oder die Nutzung von Quanteneffekten zur Absicherung von Kommunikationskanälen) bis hin zur praktischen Anwendung heutiger und künftiger Mobilfunktechnologien. So präsentierte etwa die Stadt Dresden ihr Smart-City-Testfeld mit EU-geförderten Projekten wie mobilen Laderobotern, barrierefreien Shuttles und anderen Lösungen.

Das ebenfalls in Dresden ansässige Vodafone Innovation Center stellte mit dem Innovation Center Computer Assisted Surgery der Uni Leipzig einen über 5G vernetzten und mit modernster Diagnosetechnik bestückten Rettungswagen vor, der wichtige Vitalwerte der Patienten bereits auf dem Weg zum Krankenhaus erfasst und „vorausschickt“. Das Fahrzeug hat vor Kurzem den Pilotbetrieb aufgenommen. Das an der TU Dresden beheimatete „Center for Tactile Internet“ CeTi und der Forschungshub 6G-life präsentierten Entwicklungen in der Robotik – ein Bereich, der auch im privaten Umfeld zu den zentralen Anwendungsfeldern von 6G gehören soll.

Von den auf der Ausstellung umherlaufenden Roboterhunden der US-Firma Boston Dynamics bis hin zu in Echtzeit aufeinander reagierenden Industrierobotern war zu sehen, wie latenzarme Kommunikation sowohl die Einsatzgebiete als auch – im Zusammenwirken mit Menschen – die Sicherheit solcher Lösungen verbessert. Mehrere aus dem Umfeld der TU Dresden hervorgegangene Startups präsentierten sich ebenfalls im Ausstellungsbereich. Gerade auch sie machten deutlich: In Sachen 6G ist Deutschland wirklich gut aufgestellt. Diese Dynamik sollten wir unbedingt nutzen.

Das ist neu bei 6G

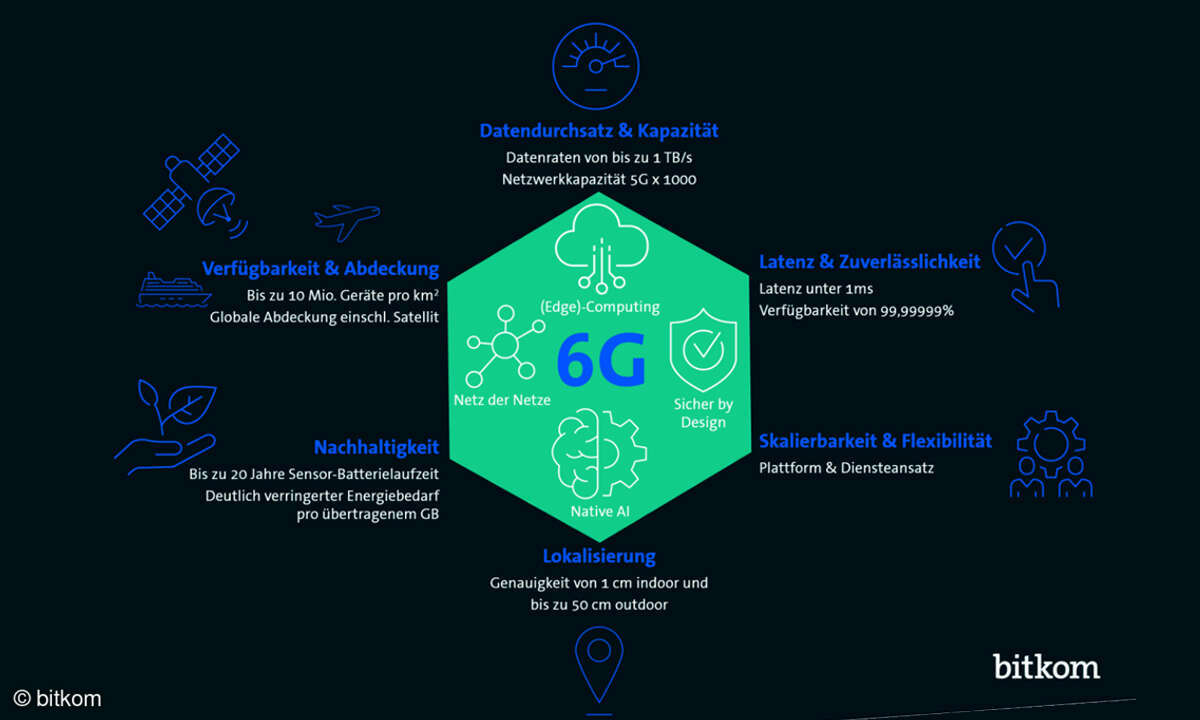

Manche der geforderten Eigenschaften von 6G sind Fortschreibungen von 5G – doch manche Anforderungen sind auch komplett neu.

Datenraten und Latenzen: Schneller, höher, weiter – für Zielvorstellungen wie Datenraten von bis zu 1 Terabit/s und Latenzen noch unter einer Millisekunde gilt dies auf jeden Fall. Höhere Datenraten bedeuten auch, dass die Netzkapazität insgesamt zunehmen muss – bis zum Faktor 1000 gegenüber 5G. Auch die Zuverlässigkeit soll im Vergleich zu 5G weiter steigen – ein oder zwei zusätzliche „Neuner“ hinter dem Komma (Verfügbarkeit von 99,99999 %) sind technisch alles andere als trivial.

Verbesserte Abdeckung: Noch mehr Endgeräte pro Quadratkilometer als bei 5G und noch bessere Versorgung sind gefordert. Wie schon bei 5G soll Satellitenempfang (NTN – Non-Terrestrial Networks) die Versorgung unterstützen.

Nachhaltigkeit: Steigende Energiekosten und wachsende Datenraten machen es unverzichtbar, dass 6G deutlich energieeffizienter arbeitet als 5G (das sich in dieser Hinsicht gegenüber 4G/LTE schon deutlich weiterentwickelt hatte). Bei IoT-Anwendungen mit geringem Energiebedarf sollen in Sensoren Batterielaufzeiten bis zu 20 Jahre möglich werden – am Ende dieser Zeitspanne spricht die Mobilfunkwelt vermutlich schon über 7G oder 8G.

Lokalisierung: Funksignale im hohen Gigahertz- oder sogar Terahertz-Bereich als „Radar-Ersatz“ zum Erkennen von Objekten, Fahrzeugen und Personen zu nutzen, ist eine neue Idee, die erst in 6G realisiert werden kann. Die Konzepte dafür werden unter den Schlagworten JC&S (Joint Communication and Sensing), ICAS (Integrated Communication and Sensing) oder ISAC (Integrated Sensind and Communications) diskutiert.

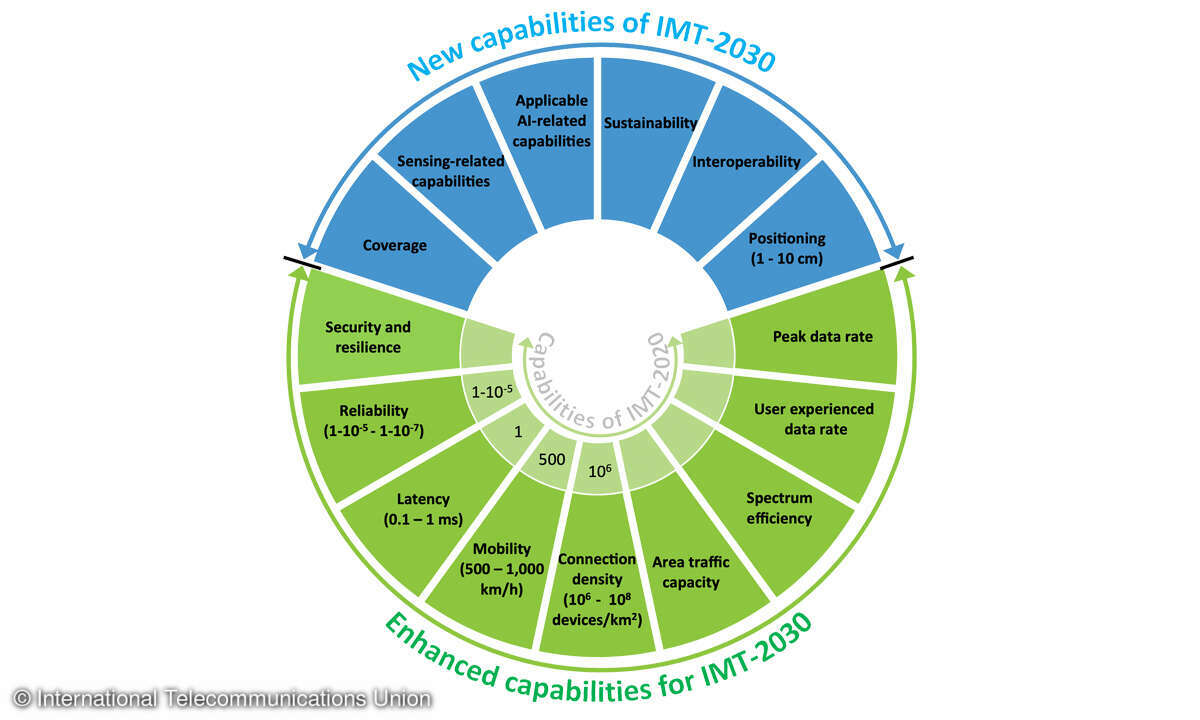

IMT-2030

Die Standard-Familie IMT beschreibt internationale Mobilfunkstandards. Dessen Vor-Entwurf für 2030 gibt einen Ausblick auf 6G.

Hinter „IMT“ (International Mobile Telecommunications) steht die ITU, also die International Telecommunications Union. Unter dem Titel IMT-2030 hat sie bereits einen Vorab-Entwurf für 6G umrissen. Dessen Ausgestaltung im Detail sollen dann wiederum die Releases 21 (geplant für 2027) und 22 (2028) des Branchengremiums 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ausbuchstabieren. Das Schaubild unten zeigt die zentralen Arbeitsfelder.

Erweiterungen von 5G

Dabei sind viele Einzelaspekte Weiterentwicklungen der heutigen 5G-Technik. Dies gilt beispielsweise für die geplanten Steigerungen bei Datenraten, Latenzen, Zuverlässigkeit und Netzdichte. Auch die Vorkehrungen in puncto Sicherheit und Resilienz sieht die ITU als Fortentwicklung bestehender Konzepte.

Neue Möglichkeiten

Hinzu kommen aber neue Anforderungen. Hierzu zählen insbesondere Funktionen für die Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit bis zu einem Zentimeter, das auf hochfrequenten Mobilfunksignalen basierende „Sensing“, die Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Interoperabilitätszielen sowie eine deutlich verbesserte Netzabdeckung. Auch der gesamte Themenbereich KI zählt hierzu. Spannend wird sein, wie diese Ziele tatsäch- lich technisch erfüllt werden.

Kommentar - Hannes Rügheimer, Autor connect

Insgesamt war auf dem diesjährigen 6G Summit in Dresden eine gewisse Ernüchterung beziehungsweise Rückbesinnung auf das realistisch Erreichbare zu spüren. Ein Stück weit ist das zu ungefähr der Halbzeit des „6G Hype Cycles“ völlig normal. Aber eine insgesamt unsicherere Weltlage und Wirtschaftsentwicklung tragen sicherlich auch ihren Teil dazu bei. Im Idealfall führt das zu Ergebnissen, die für die Mobilfunkbranche und ihre Kunden gleichermaßen positiv sein können: Der künftige 6G-Standard fokussiert sich neben hoher Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit sowie spannenden neuen Features wie „Joint Communication and Sensing“ vor allem auf Energieeffizient sowie bezahlbare und praxisgerechte Lösungen. Die einzelnen Bausteine auf dem Weg dorthin sind am Entstehen und können die in sie gesetzten Erwartungen einzeln bereits erfüllen. Nun gilt es, das große Ganze so abzustimmen, dass es den genannten Rahmenbedingungen und Forderungen gerecht wird. Nicht zuletzt deshalb sind Branchentreffs wie der 6G Summit wichtig. Auch wenn die Entwicklung noch im Gange ist: Schon heute zeichnet sich eine faszinierende Mobilfunkzukunft ab – wobei auch der Weg dahin spannend bleibt.