Meridian Director im Test

Der HiFi-Nobelhersteller Meridian findet offenbar Gefallen an Computer-orientiertem Desktop-HiFi: Nach dem erfolgreichen USB-Mini-DAC Explorer haben wir mit dem Director nun einen weiteren, sehr kompakten D/A-Wandler von Meridian im Testlabor.

Exakt 555 Euro verlangt Meridian für seinen jüngsten Spross, den D/A-Konverter Director. Angesichts der bei Meridian-Produkten sonst üblichen Preisgefilde könnte man fast meinen, es fehlen zwei Nullen.Der USB-DAC ist kaum größer als eine Geldbörse und nur 250 Gram...

Exakt 555 Euro verlangt Meridian für seinen jüngsten Spross, den D/A-Konverter Director. Angesichts der bei Meridian-Produkten sonst üblichen Preisgefilde könnte man fast meinen, es fehlen zwei Nullen.

Der USB-DAC ist kaum größer als eine Geldbörse und nur 250 Gramm leicht; damit kann man den über die USB-Buchse mit Strom versorgten Director als mobil bezeichnen. Doch anders als sein mit Kopfhörer-Ausgang ausgestatteter, kleiner Bruder Explorer ist er nicht primär für den Einsatz unterwegs gedacht. Vielmehr will er ein hochwertiges Bindeglied sein, um Digitalquellen wie Laptop, Server, Audio-Netzwerk-Clients, Computer oder TV-Geräte standesgemäß mit einer hochwertigen HiFi-Anlage zu verbinden.

Für diesen Zweck ist er genau richtig ausgestattet: Digitalsignale nimmt er entweder per USB- oder per S/PDIF-Eingang entgegen. Bei Letzterem darf es wahlweise die optische oder koaxiale Anschlussweise sein, was der Director sogar automatisch erkennt. Zum Umschalten zwischen USB und S/PDIF betätigt man den Drucktaster auf der Kunststoff-Frontblende: Hier finden sich auch LED-Anzeigen für den gewählten Eingang sowie die Abtastfrequenz des Eingangssignals.

Nur analoge Wiedergabe

Wiedergeben kann der Director allerdings nur analog, wofür ein sehr robustes Stereo-Pärchen Cinchbuchsen zuständig ist. Das befindet sich zusammen mit S/PDIF- und USB-Eingang auf der Rückseite, sodass alle Anschlusskabel platzsparend einseitig andocken - ideal für Desktop-HiFi.

Dass der kleine Meridian ein sehr engagiertes Produkt "made in Great Britain" ist, spürt man nicht nur an seiner gediegenen Verarbeitungsqualität. Auch der Blick ins Innere zeigt deutlich, dass hier absolute Vollprofis am Werk waren. So verwendet der USB-Eingang den 192-kHz-Receiver-Baustein USB3318 von SMSC; der im asynchronen Modus arbeitende Controller-Chip von XMOS gewährleistet die besonders Jitter-arme Übertragung.

Digitale Audioformate: DSD vs. PCM

Das Empfangskomitee für S/PDIF-Signale bildet hingegen der bekannte Eingangs-Receiver CS 8416, der ebenso wie der winzige D/A-Wandlerchip CS 4353 vom Spezialisten Cirrus Logic stammt. Mit hochwertigen Elkos der Marke Nichicon und Meridian-exklusiven Folienkondensatoren, montiert auf einem stabilen, vierlagigen Epoxy-Board, finden alle Chips im Director optimale Arbeitsbedingungen.

Hörtest

Der kleine Meridian bestach im Hörtest durch seine extrem gut durchstrukturierte, in sich ruhende und verwacklungfreie Wiedergabe. Diese lebte vom Kontrast zwischen scharf umrissener Zeichnung und stabiler Abbildung der Schallquellen und der ausgeprägt räumlichen, aber glaubhaften Ausdehnung diffuser Signale wie Reflexionen oder Hallfahnen. So kennt man es nur von Wandlern, die sich durch besonders niedrige Jitter-Werte auszeichnen, was sich im Messlabor denn auch bestätigte.

Auch in tonaler Hinsicht punktete der Director durch seine im gesamten Tonspektrum kohärente Wiedergabe: Er reproduzierte Klänge stets als Ganzes ohne frequenzabhängige Verschiebungen. All das zusammen führte zu einem sehr klaren, aufgeräumten Klangbild, das für einen USB-gepowerten Wandler erstaunlich groß wirkte, ohne dabei jedoch aufgebläht zu erscheinen.

Besonders hervorzuheben ist auch, dass das Klangbild im besten Sinne "analog", jedoch keinesfalls "tuffig" oder anderweitig künstlich abgesoftet daherkam, sondern kontrastreich, farbenprächtig und sehr organisch ausfiel. Die Vermutung, dass die Auslegung seines Digitalfilters eindeutig auf der zeitrichtigen Seite ohne größeres Pre-Ringing liegt, bestätigte sich denn auch im Messlabor.

Im Vergleich zum (knapp sechsmal teureren) Ayre QB 9 spielte der Meridian ein wenig mittiger auf und atmete obenherum auch nicht ganz so frei durch wie der Amerikaner. Dennoch ließ sich der Director nicht die Butter vom Brot nehmen und geriet beim klanglich häufig sehr ernüchternden Zurückstöpseln der Kabel auf seinen Ausgang keinesfalls ins klangliche Abseits, sondern hielt unerwartet gut mit.

Praxis: HiRes-Musik-Downloads - besser als Audio-CDs

Erstaunlich auch, wie durchhörbar der kleine Meridian Director selbst komplexes Musikmaterial meisterte - beispielsweise "Steppe" auf der CD "Ushna" von der Leipziger Formation Annuluk: Frontfrau Misha sang mit unglaublicher Präsenz und packender Dynamik, während der sonore E-Bass und die knackigen Drums den Song treibend dahingrooven ließen. Tolle Vorstellung, Herr Director!

Der Meridian Director im Messlabor

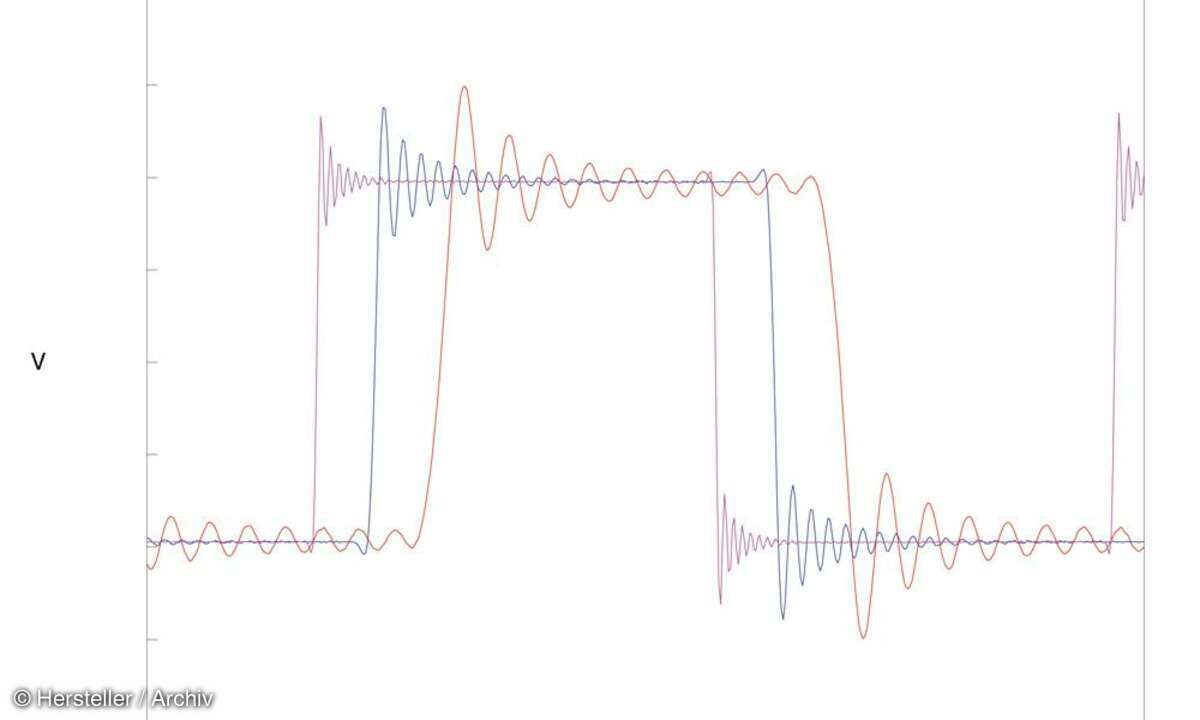

Im stereoplay-Messlabor zeigte sich der Meridian Director von seiner besten Seite und lieferte Messwerte wie aus dem Bilderbuch. So verlaufen die Amplitudenfrequenzgänge bei allen Abtastfrequenzen ohne Welligkeiten und auch zu tiefen Frequenzen hin sehr weitreichend (siehe Grafik 1), was bei via USB mit Strom versorgten D/A-Wandlern nicht selbstverständlich ist.

Besonders interessant ist dabei die Tatsache, dass der Meridian selbst bei den niedrigen Abtastfrequenzen 44,1 und 48 Kilohertz (roter Strich) im Hochtonbereich ohne jeglichen Pegelabfall bis über 20 Kilohertz arbeitet. Das legt den Schluss nahe, dass er bei diesen Sampling-Frequenzen wie CD-Spieler der zweiten Generation aus der Mitte der 80er-Jahre ein Digitalfilter mit linearphasiger Brickwall-Charakteristik verwendet.

Der Vorteil dieses Filtertyps neben dem glatten Amplitudenfrequenzgang ist ein linearer Phasengang im gesamten Übertragungsbereich. Allerdings produzieren solche als "Finite Impulse Response" (FIR) arbeitenden Filter je nach Auslegung mehr oder weniger deutliche Einschwingvorgänge vor dem eigentlichen Signal, weshalb sie von vielen Musikliebhabern nicht mehr besonders geschätzt werden. Um aus klanglichen Gründen auf ein linearphasiges FIR-Brickwall-Filter verzichten und dabei trotzdem bis über 20 Kilohertz ohne Pegelverlust wiedergeben zu können, verwendet der Meridian Director einen Schaltungstrick: Er arbeitet bei 44,1- und 48-Kilohertz-Signalen im zweifachen Upsampling-Betrieb. Hierdurch lässt sich die obere Grenzfrequenz des Digitalfilters eine ganze Oktave höher bei knapp 50 Kilohertz ansiedeln, sodass es den Hörfrequenzbereich definitiv nicht beinflusst.

Kaufberatung: Fünf Netzwerk-Player im Test

Der steile Abfall der roten Kurve im ersten Diagramm entsteht einzig dadurch, dass der Tongenerator des Messsystems oberhalb 22 Kilohertz kein Testsignal mehr erzeugt. Dass Meridian bei der Auslegung des Digitalfilters nicht geschummelt hat, zeigt das zweite Diagramm mit dem Übertragungsverhalten des Director bei Rechtecksignalen: Da er ein zeitoptimiertes Filter mit Apodising-Charakteristik verwendet, bleibt er bei allen Abtastfrequenzen frei von störendem Pre-Ringing.

Technik im Detail: Apodising-Digitalfilter

Der Begriff "apodisierende Filter" stammt ursprünglich aus der Optik. Diese Filter dienen beispielsweise zur Unterdrückung sogenannter "Airy-Scheibchen", die durch Beugung des Lichts an den Rändern einer optischen Blende entstehen und abhängig von deren Öffnungsweite (Apertur) zu Unschärfen im Bild führen. Apodisierende Filter besitzen eine je nach Einsatzbereich zunehmende Wirkung zum Rand oder zur Mitte hin, die einer vorgegebenen, mathematischen Funktion folgt. Dadurch wird die Bildschärfe auf Kosten der Auflösung erhöht.

Analog dazu verhält sich das digitale "Apodising-Filter" in der Audio-Technik, das erstmals von Meridian-Entwickler Peter Craven vorgestellt wurde. Der Grundgedanke dahinter ist, dass unweigerlich Verzerrungen im Hochtonbereich durch Spiegelfrequenzen auftreten (Aliasing), sobald die höchste im Audiosignal enthaltene Frequenz höher liegt als die halbe Abtastfrequenz, was speziell bei geringen Abtastraten wie bei der CD sehr steile Tiefpassfilter erfordert.

Die Kehrseite: Je steiler das Filter, desto größer fällt auch sein Überschwingen (Ringing) aus - was klanglich ebenso unerwünscht ist. Das Apodising-Filter "überlagert" nun das normale Digitalfilter (egal ob FIR oder IIR-Typ) - eine Charakteristik, die einen sanften Frequenzgang-Rolloff noch vor der kritischen Nyquist-Frequenz aufweist. Hierdurch wird neben Aliasing auch starkes Filter-Ringing vermieden. Ideal ist dabei die Kombination mit einem Upsampling-Wandler wie dem Director, da der Hörfrequenzbereich hierdurch voll erhalten bleibt.