Kontaktverfolgung und Datenschutz

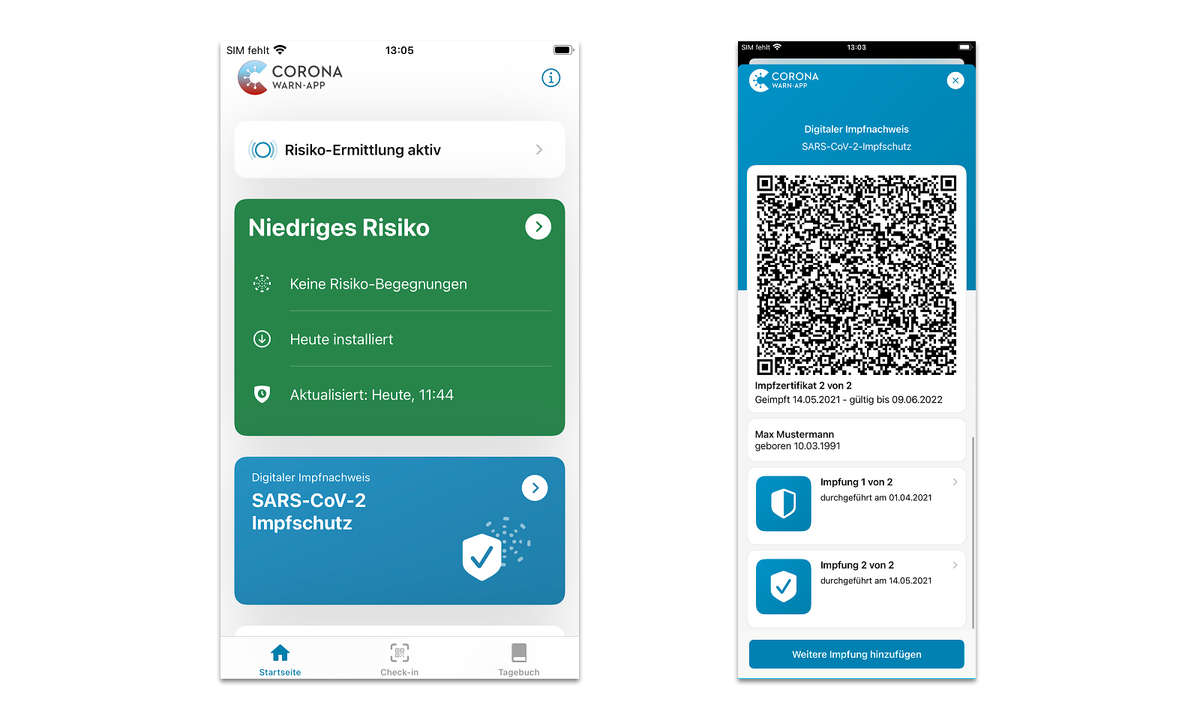

Corona-App: Bundesregierung setzt nun doch auf dezentrale Speicherung

In der Diskussion um die geplante Corona-App verfolgt die Bundesregierung nun doch den dezentralen Ansatz, den Datenschützer bevorzugen.

Die Debatte um die geplante Corona-App, die Kontaktpersonen von Infizierten warnen soll, wurde zuletzt hitzig geführt. Zentraler Streitpunkt ist die Frage, wie die gesammelten Kontakdaten gespeichert werden sollen. Streit um zentrale Speicherung der DatenNach heftiger Kritik von Datenschützer...

Die Debatte um die geplante Corona-App, die Kontaktpersonen von Infizierten warnen soll, wurde zuletzt hitzig geführt. Zentraler Streitpunkt ist die Frage, wie die gesammelten Kontakdaten gespeichert werden sollen.

Streit um zentrale Speicherung der Daten

Nach heftiger Kritik von Datenschützern an einer Speicherung auf einem zentralen Server will die Bundesregierung nun doch einen dezentralen Ansatz verfolgen. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun der Welt am Sonntag mitteilten, solle die Entwicklung einer konsequent dezentralen Architektur vorangetrieben werden.

Bis vor Kurzem hatte das Bundesgesundheitsministerium noch den Ansatz des Projekts PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) bevorzugt, das eine zentrale Speicherung der Kontaktverfolgungsdaten verfolgt. Der zentrale Server hätte dann etwa am Robert-Koch-Institut stehen können. Dieser Ansatz war von zahlreichen Datenschützern allerdings kritisiert worden. Sie warnten vor einem möglichen Missbrauch der Daten.

Dezentrales Modell für Corona-App

Einen alternativen Ansatz bietet die Softwarearchitektur DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing). Dahinter steht beispielsweise das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit Cispa. Bei diesem dezentralen Ansatz sollen die Informationen direkt auf dem Smartphone und nicht auf einem Zentralserver abgeglichen werden. Dazu lädt das Smartphone regelmäßig die Schlüssel herunter, die zu infizierten Personen gehören, und vergleicht diese mit den auf dem Smartphone gespeicherten Schlüsseln von Personen, zu denen der Nutzer Kontakt hatte.

Das dezentrale Modell favorisieren auch Apple und Google, deren gemeinsam entwickelte Schnittstelle im Mai in iOS und Android integriert werden soll. Die von der Bundesregierung geplante App soll auch auf dieser Schnittstelle aufsetzen, damit "möglichst große Teile der Bevölkerung" die App auch tatsächlich nutzen können.

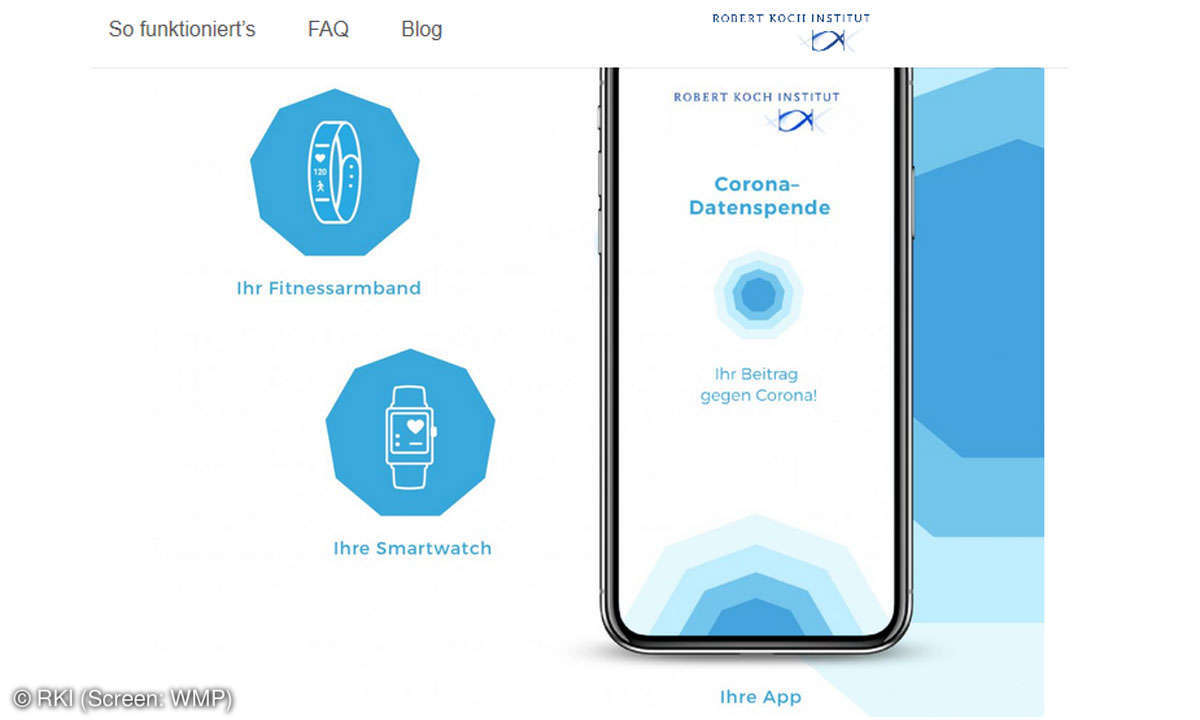

Eine Identifikation der Kontaktpersonen oder der infizierten Nutzer soll in keinem Fall möglich sein. In die App soll laut Jens Spahn auch eine Möglichkeit integriert werden, "freiwillig in pseudonymisierter Form Daten zur epidemiologischen Forschung und Qualitätssicherung an das Robert-Koch-Institut übermitteln" zu können.