Regeln für Ladepreise

Strom statt Sprit? Verbraucherschützer fordern klare Regeln und Transparenz

E-Autos gelten als Hoffnungsträger der Mobilität – doch die Realität an der Ladesäule sieht oft ernüchternd aus. Verbraucherschützer fordern nun klare Regeln und mehr Transparenz.

Der Umstieg auf ein E-Auto wird als umweltfreundliche Lösung für den Straßenverkehr angepriesen. Doch in der Praxis stoßen viele Verbraucher auf ein zentrales Problem: die Ladepreise. Während das Laden zu Hause häufig weniger als 30 Cent pro Kilowattstunde kostet, sieht es im öffentlichen Rau...

Der Umstieg auf ein E-Auto wird als umweltfreundliche Lösung für den Straßenverkehr angepriesen. Doch in der Praxis stoßen viele Verbraucher auf ein zentrales Problem: die Ladepreise. Während das Laden zu Hause häufig weniger als 30 Cent pro Kilowattstunde kostet, sieht es im öffentlichen Raum anders aus.

An Normalladesäulen (AC) zahlen Nutzer derzeit im Schnitt rund 54 Cent pro kWh, an Schnellladesäulen (DC) sogar etwa 64 Cent. Damit wird das Laden an öffentlichen Stationen nicht nur teurer als gedacht, sondern in vielen Fällen auch unattraktiver als ein vollgetankter Verbrenner. Besonders hart trifft das all jene, die keine Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug auf privatem Grund zu laden – etwa Mieter in Großstädten.

Der finanzielle Vorteil eines E-Autos schmilzt dahin, wenn man auf teure Schnellladesäulen angewiesen ist. Zwar gibt es sogenannte vertragsbasierte Tarife, die Preisvorteile versprechen, doch diese sind oft mit Grundgebühren verbunden und bieten nur an ausgewählten Ladepunkten wirklich günstigere Konditionen.

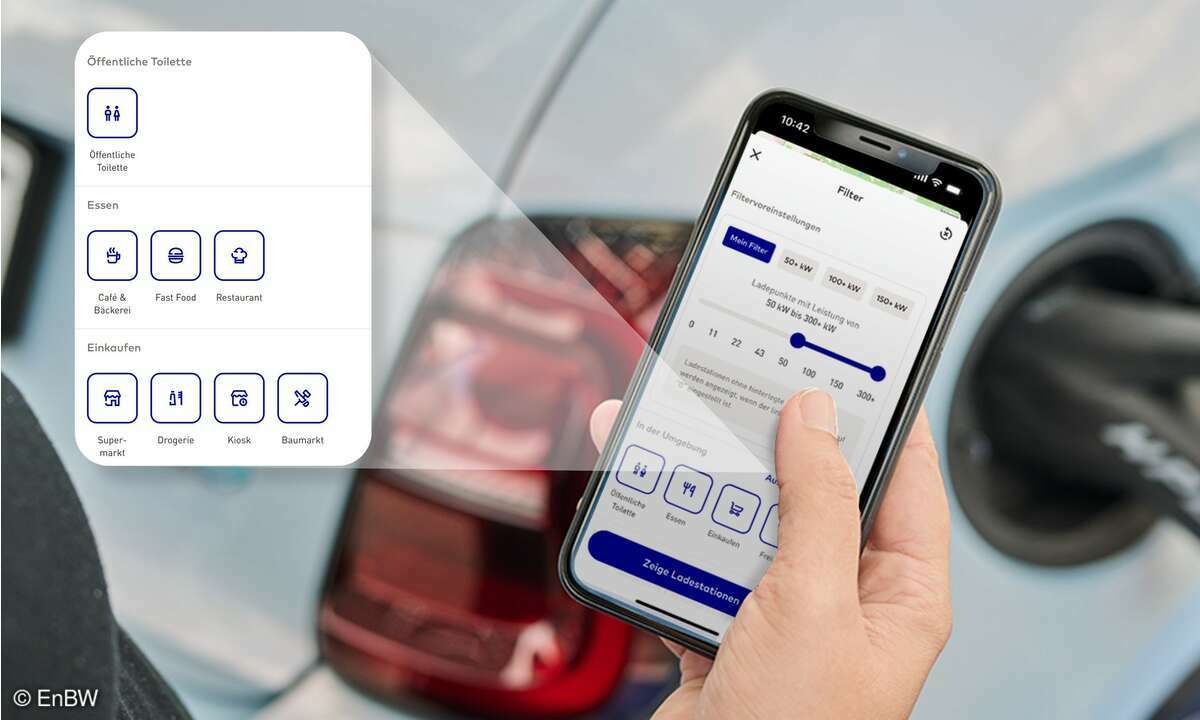

Für viele Verbraucher gleicht die Tariflandschaft also einem undurchdringlichen Dschungel. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisiert diese Entwicklungen daher deutlich. Aus Sicht der Verbraucherschützer braucht es dringend mehr Transparenz. Ladepreise – ob spontan oder vertragsgebunden – müssten zentral erfasst und öffentlich einsehbar sein. Nur so könnten Nutzer zum Beispiel Preisvergleiche anstellen.

Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur steht in der Kritik: Der vzbv fordert wettbewerbliche Verfahren bei der Vergabe neuer Ladepunkte, um Monopolstrukturen zu verhindern und mehreren Anbietern den Zugang zum Markt zu ermöglichen. Aktuell sei die Marktverteilung zu einseitig.

Ein weiteres Problem liegt laut vzbv auf europäischer Ebene: Die sogenannte AFIR-Verordnung (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) der EU soll eigentlich faire Preise an Ladesäulen sicherstellen. Doch bisher bleibt vieles vage. Klare Vorgaben zur Preisgestaltung fehlen, was Schlupflöcher für intransparente Modelle offenlässt. Der vzbv fordert daher von der EU-Kommission eine Nachbesserung mit konkreten Regeln und Definitionen.