EU-Ökodesign und Energie-Label erklärt: Viel Lärm um wenig

Mehr zum Thema: AppleSeit dem 20. Juni 2025 gelten neue Kennzeichnungspflichten und neue Anforderungen an die Nachhaltigkeit elektronischer Geräte. Die Hersteller müssen bestimmte Vorgaben einhalten und Informationen zur Umweltfreundlichkeit transparent machen. Den Smartphone-Markt wird das kaum verändern, auch für Smartphone-Käufer ändert sich nicht viel. Wir zeigen, warum.

Die EU hat mit der neuen Ökodesign-Verordnung und dem dazugehörigen Energie-Label einen großen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit bei der Nutzung und bei der Produktion elektronischer Geräte gemacht. Das ist zumindest die Meinung der Kommission. Nach ihrer Lesart werden die Hersteller damit gezw...

Die EU hat mit der neuen Ökodesign-Verordnung und dem dazugehörigen Energie-Label einen großen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit bei der Nutzung und bei der Produktion elektronischer Geräte gemacht. Das ist zumindest die Meinung der Kommission. Nach ihrer Lesart werden die Hersteller damit gezwungen, die Lebensdauer, die Reparierbarkeit und Energieeffizienz elektronischer Geräte zu verbessern, was ein gesunder Menschenverstand angesichts von immer größeren Elektronikschrottbergen und einer Erderwärmung, deren Folgen immer dramatischer werden, nur begrüßen kann.

Eine detaillierte Betrachtung der EU-Vorgaben für Smartphones und Tablets zeigt allerdings, dass vieles ohnehin schon umgesetzt wurde. "Man kann sich schon fragen, ob eine stärkere Regulierung hier überhaupt notwendig gewesen ist", erklärt der Vertreter eines großen Smartphone-Herstellers im Gespräch mit connect. Aber der Reihe nach.

Unterschied zwischen Ökodesign-Verordnung und Energielabel

Während die Ökodesign-Verordnung verbindliche Vorgaben für die Hersteller festlegt, um ihre Produkte in der EU verkaufen zu dürfen, richtet sich das Energielabel an die Verbraucher. Sie sollen sich vor dem Kauf besser informieren können. Beide Elemente greifen wie Zahnräder ineinander: Die in der Ökodesign-Richtlinie festgelegten Vorgaben für den Falltest und für die Akku-Lebensdauer sind auch relevant für Angaben, die Hersteller auf dem Energielabel machen müssen.

Die Hersteller müssen von der EU festgelegte Prüfverfahren umsetzen

Die erforderlichen Angaben zur Sturzfestigkeit, die Akku-Lebensdauer oder Energieeffizienz kommen von den Herstellern. Die EU prüft diese Angaben. Die Hersteller müssen also alle entsprechenden Zahlen liefern, dabei aber ein von der EU festgelegtes Prüfverfahren einhalten. Das Verfahren zur Ermittlung der Laufzeit bei typischer Nutzung zeigt beispielhaft, wie (detailliert) die EU-Vorgaben ausgestaltet sind:

- von 100 % des Batterieladestands bis zum Abschalten muss folgender Zyklus wiederholt werden: Telefonanruf (4 min.), Inaktivität (30 min), Web-Surfen (9 min), Inaktivität (30 min), Videostreaming (4 min.), Computerspiel (1 min), Inaktivität (30 min), Datenübertragung: http-Daten hoch- und herunterladen (8 min), Inaktivität (30 min), Videowiedergabe (4 min)

Um die bestmögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden auch die Rahmenbedingungen wie Display-Helligkeit oder die Lautstärke beim Telefonieren festgelegt. Bei connect wird die typische Laufzeit auf eine ähnliche Weise ermittelt. Allerdings wird bei uns im Testlabor nicht mit Inaktivitätszeiten gearbeitet.

Ökodesign-Verordnung: Die wichtigsten Details

Die Ökodesign-Verordnung legt fest, dass bestimmte Produkte nur in der EU verkauft werden dürfen, wenn sie Mindestanforderungen an eine umweltverträgliche Gestaltung („Ökodesign“) erfüllen. Für Smartphones und Tablets bedeutet das konkret:

- Langlebigkeit: Hersteller müssen Ersatzteile für mindestens 7 Jahre nach dem Verkaufsstart bereitstellen.

- Software-Updates: Sicherheits- und Funktionsupdates müssen mindestens 5 Jahre bereitgestellt werden. Dabei gelten die 5 Jahre nicht ab Marktstart, sondern ab Verkaufsende.

- Akku-Lebensdauer: Die Smartphones müssen nach 1.000 Lade- und Entladezyklen noch mindestens 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität haben.

- Wasserbeständigkeit: Es gelten Mindestanforderungen an den Schutz gegen Staub und Spritzwasser, die dem Schutzstandard IP44 entsprechen. Smartphones mit fest eingebautem Akku müssen zudem mindestens nach IP67 staub- und wasserdicht sein.

- Robustheit: Das Gerät muss 45 Stürze aus einer Höhe von 1 Meter ohne Funktionsverlust überstehen.

- Displaytausch: Displays müssen als Ersatzteil verfügbar sein und ohne Spezialwerkzeuge getauscht werden können.

Ausgenommen von der Ökodesign-Verordnung sind Smartphones mit faltbarem Display, also Foldables.

Schlupflöcher für die Industrie

Vor allem mit Blick auf die Reparierbarkeit, die ja eines der Hauptanliegen der Ökodesign-Verordnung ist, gibt es Kritik. Der Vorwurf lautet, dass die EU der Industrie hier zu weit entgegengekommen ist. So ist es Herstellern weiterhin erlaubt, Ersatzteile per Software zu blockieren. Außerdem wurden Ersatzteilpreise nicht gedeckelt.

Die Regelungen zum Displaytausch wurden kurz vor Inkrafttreten der Ökodesign-Verordnung im Sinne der Industrie aufgeweicht: Ursprünglich hieß es, dass Displays auch von einem Laien in einer "Anwendungsumgebung" - also zum Beispiel zu Hause auf dem Schreibtisch - getauscht werden können. In der finalen Fassung heißt es, dass der Austausch von einem "Generalisten" in einer Werkstatt durchführbar sein muss. Ein Displaytausch bleibt also weiterhin teuer. Bei einem Galaxy S25 Ultra werden beispielsweise 350-400 Euro fällig.

Auf den ersten Blick scheint sich hier die Industrie durchgesetzt zu haben. Aber es stellt sich auch die Frage, ob diese Abschwächung nicht einfach ein Anerkennen der Realität ist. Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, wie bei einem High-End-Smartphone wie dem Galaxy S25 Ultra mit Titanrahmen und einem fast randlosen OLED die einzelnen Bauteile so angeordnet werden sollen, dass der Nutzer das Gehäuse zu Hause auseinander nehmen und wieder zusammensetzen kann. Hier geht es nicht ohne Kleber, gute fachliche Ausbildung und spezielles Werkzeug. Zumindest nicht, wenn man eine kompakte, flache Bauform bevorzugt.

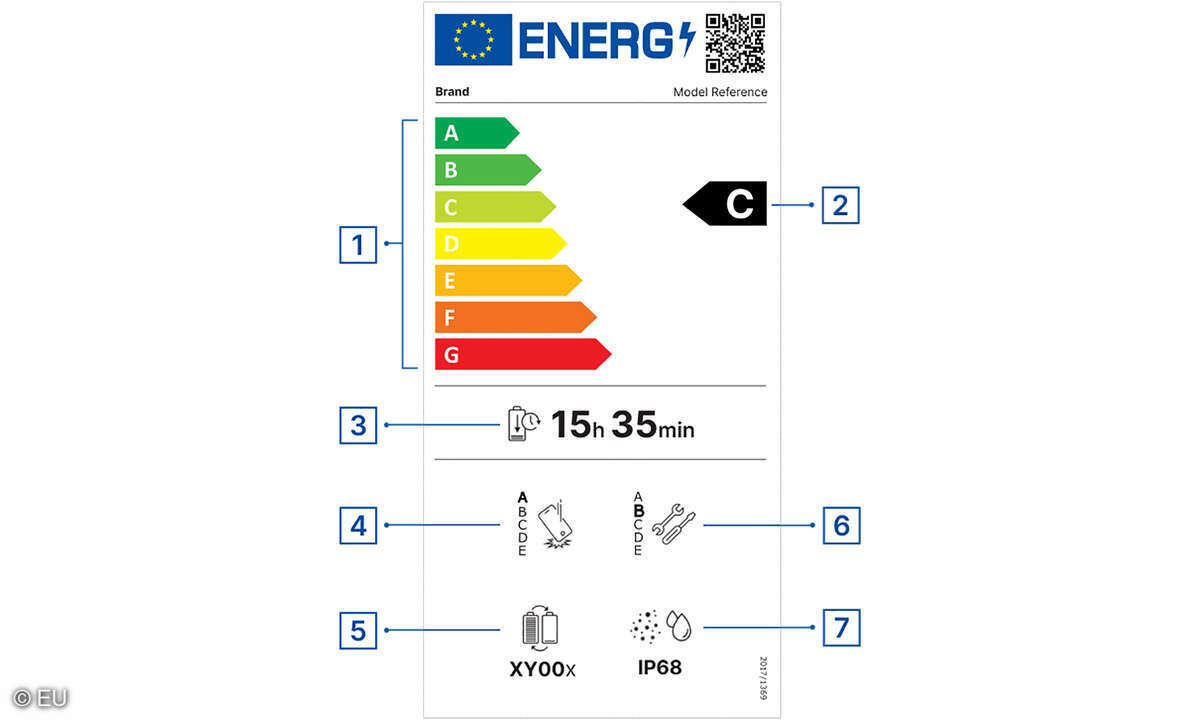

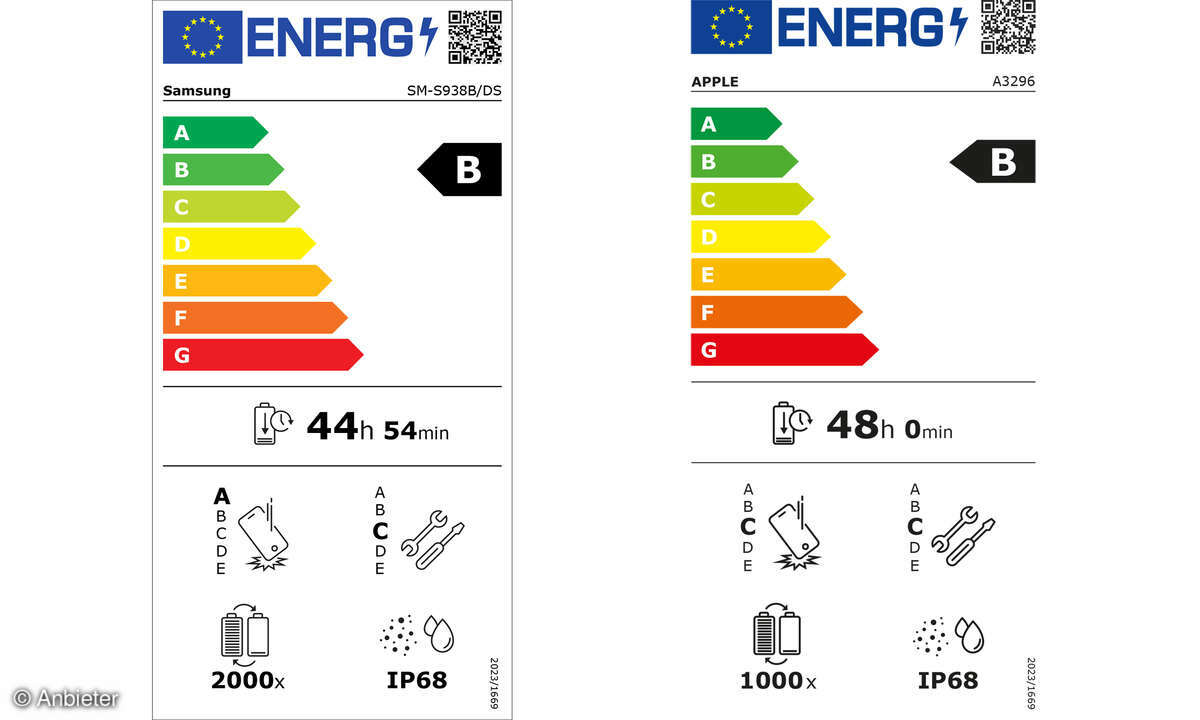

EU-Energielabel im Detail: Diese Infos werden angezeigt

Das Energielabel für Smartphones und Tablets besteht aus mehreren Elementen, die wichtige Informationen zur Umwelt- und Nutzerfreundlichkeit liefern. Die Idee dahinter ist, dass der Kunde auf Basis der Informationen nachhaltigere Kaufentscheidungen trifft. Kommen wir nun zu den angezeigten Informationen:

- (1 und 2): Energieeffizienzklasse (A bis E): A = sehr effizient, E = wenig effizient. Um die Energieeffizienzklasse zu bestimmen, wird die Batterielaufzeit ins Verhältnis zur Akkukapazität gesetzt.

- (3) Akkuleistung / Batterielaufzeit: Angabe der Laufzeit in Stunden bei typischer Nutzung

- (4) Robustheit (Falltest): Gibt an, wie das Gerät den EU-Falltest (100 cm Höhe, mehrere Male) bestanden hat, wobei E am wenigsten robust ist.

- (5) Anzahl der Batterieladezyklen, bis der Akku auf 80 Prozent seiner Kapazität fällt, je höher die Zahl, desto besser

- (6) Reparierbarkeitsindex: Skala von 0 bis 10, je höher, desto besser reparierbar

- (7) Schutz gegen Staub und Wasser (IP-Schutzklasse): Z. B. IP68 = staubdicht und geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen

Der QR-Code oben rechts führt zur EPREL-Datenbank mit weiteren technischen Details zum Gerät.

Was bringt die Energieeffizienzklasse in der Praxis?

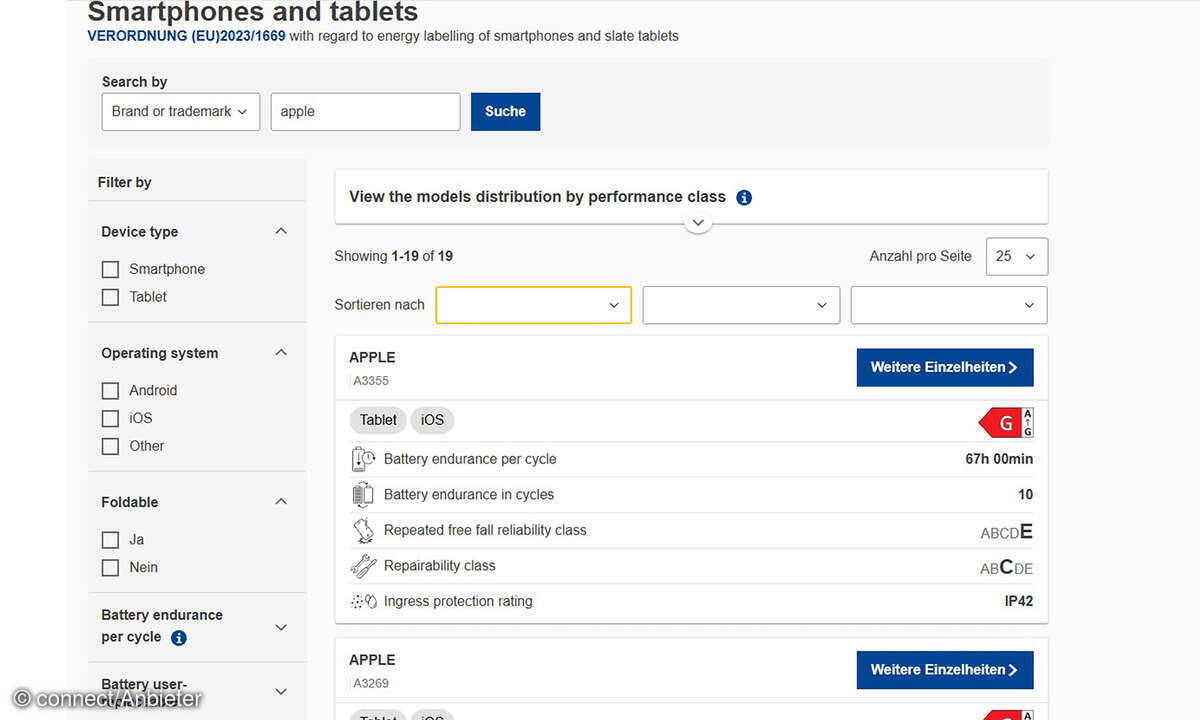

Nahezu alle Smartphone-Energielabels, die wir stichprobenartig betrachtet haben, haben die Energieeffizienzklasse A oder B, während Tablets mit den Klassen E-G deutlich schlechter abschneiden. Das liegt an der Berechnungsmethode, die die in einem standardisierten Aufgabenzyklus ermittelte Batterielaufzeit in ein Verhältnis zur Akkukapazität setzt.

Tablets sind aufgrund des größeren Displays, das bei Aktivität mehr Energie verbraucht, in dieser Berechnung weniger effizient und gegenüber einem Smartphone immer im Nachteil. Hier stellt sich die Frage der Aussagekraft, denn: Das große Display ist ja ein Feature und kein Handicap. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Verhältnismäßigkeit. Betrachten wir kurz den über den Daumen gepeilten Jahresverbrauch eines Smartphones im Vergleich mit einem modernen und mit einem alten Kühlschrank:

- ein Smartphone verbraucht im Schnitt zwischen 5-10 kWh

- ein moderner Kühlschrank verbraucht im Schnitt zwischen 100-150 kWh

- ein älterer Kühlschrank zwischen 200-400 kWh

Wenn man einen Strompreis von 40 Cent/kWh zugrunde legt, dann ergeben sich jährliche Energiekosten von 2-4 Euro (Smartphone), 40-60 Euro (moderner Kühlschrank) und 80-160 Euro (alter Kühlschrank). Diese Zahlen machen deutlich, dass der reale Nutzen, den der Konsument aus der Smartphone-Energieeffizienzklasse ziehen kann, sich mit ein paar Cent beziffern lässt.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Smartphones und Tablets gehören ohnehin zu den am besten energieoptimierten elektrischen Geräten überhaupt, und zwar nicht, weil eine Regulierung dies vorgibt, sondern weil der Käufer eine lange Akkulaufzeit schätzt und erwartet.

Akkulaufzeit, Ladezyklen und Schutzklasse mit Mehrwert

Während sich der Nutzen des Energielabels in Grenzen hält, bringen andere Informationen einen echten Mehrwert. Dazu zählen die Angaben zur Akkulaufzeit, zu den Ladezyklen und zur IP-Schutzklasse. Denn das sind Werte, die man geräteübergreifend vergleichen kann, etwa über die EPREL-Datenbank.

Überschaubare Auswirkungen auf die Industrie

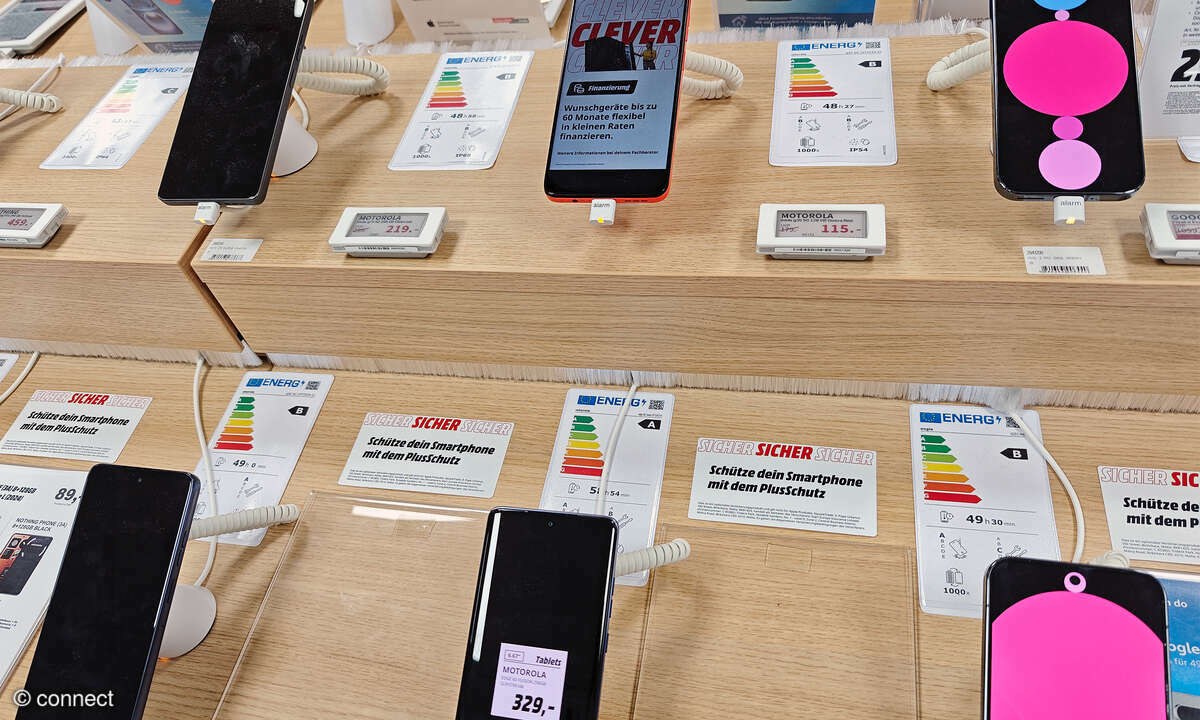

Wenn man nach den Auswirkungen von Ökodesign-Verordnung und Energielabel auf die Smartphone-Industrie fragt, dann kommt es ganz darauf an, wen man fragt. Die Marketing-Abteilungen der Hersteller und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am POS (Point of Sale) sehen sich mit höherem Aufwand konfrontiert, die Labels müssen schließlich gedruckt und neben den Smartphones positioniert werden. Auf Unverständnis stößt nicht einmal das Label an sich, aber die Vorgaben zur Größe: "Das Etikett muss mindestens 68 mm breit und 136 mm hoch sein", heißt es in der EU-Verordnung. Das Energielabel ist damit fast so groß wie das Smartphone selbst. Die Industrie fürchtet, dass der Kunde abgeschreckt wird, wenn ein riesiges Etikett dem Modell nur ein "B" bescheinigt. Er greift dann vielleicht zu einem mit "A" etikettierten Phone, obwohl die Differenz nur ein paar Cent im Jahr beträgt. Hier fällt es auch einem neutralen Beobachter schwer, ein gesundes Verhältnis von Aufwand und Nutzen zu erkennen.

Wenn man die Produktentwickler der Smartphone-Hersteller fragt, dann schaut man in entspannte Gesichter. Das liegt zum einen dran, dass genügend Zeit war, um die Vorgaben umzusetzen und etwa die Anordnung der internen Komponenten entsprechend anzupassen. Ein weiterer Grund ist, dass viele Anforderungen von den Herstellern bereits seit langem umgesetzt werden. In den Entwicklungszentren von Honor, Samsung oder Xiaomi sind intensive Produkttests seit vielen Jahren Standard, es werden dort ohnehin Falltests und Tests zum Akku durchgeführt. Hier müssen nur die Testprotokolle entsprechend den EU-Vorgaben angepasst werden. IP44 ist ebenfalls keine Herausforderung, auch nicht bei Einsteiger-Smartphones.

Unproblematisch sind auch die Software-Updates: bei ihren Top-Smartphones bewegen sich nahezu alle Hersteller über den Vorgaben (Samsung und Google bei 7 Jahren), insofern muss "nur" der bestehende Software-Support in Richtung der unteren Preisklassen ausgebaut werden. Die Kosten dafür dürften überschaubar sein. Auch mit Blick auf das Vorhalten der Ersatzteile für 7 Jahre gibt ein Branchenvertreter im Gespräch Entwarnung: "Die Geräteteile werden ohnehin produziert und sind also vorhanden, genauso wie die Logistik dahinter. Die Lagerhaltungskosten sind angesichts der geringen Größe überschaubar".

Diese optimistische Einschätzung stimmt auch überein mit dem Blick auf die Produktportfolios: Es sind weder Preiserhöhungen zu erwarten, noch ändern die Hersteller die Schwerpunktsetzungen. Von Honor heißt es dazu etwa: "Wir planen keine Veränderungen an unserem Portfolio."

Natürlich handelt es sich hier nur um eine Momentaufnahme, es ist gut möglich, dass Kosten entstehen, die die Hersteller noch nicht in ihren Kalkulationen berücksichtigt haben. Aber momentan sieht es so aus, als ob die Folgen der Ökodesign-Richtlinie überschaubar bleiben.

Kritik am Energielabel: Testumgebung zu ungenau definiert

Neben der Kritik an der Verhältnismäßigkeit, gibt es auch Kritik an den technischen Vorgaben. Apple hat sich als einziger Smartphone-Hersteller umfassend dazu geäußert. Das 40-seitige Dokument kann man hier nachlesen, es handelt sich nicht um Polemik, sondern um eine fundierte Analyse mit der Intention, Verbesserungen und Lösungsvorschläge anzubieten. Der Kern von Apples Kritik: In vielen Bereichen sind die Vorgaben für die Testumgebung zu vage formuliert und können auf unterschiedliche Weise interpretiert werden. Das erschwere die Reproduzierbarkeit und könne zu sehr unterschiedlichen Bewertungen führen.

Die Kritik von Apple können wir gut nachvollziehen, die EU muss hier nachschärfen.

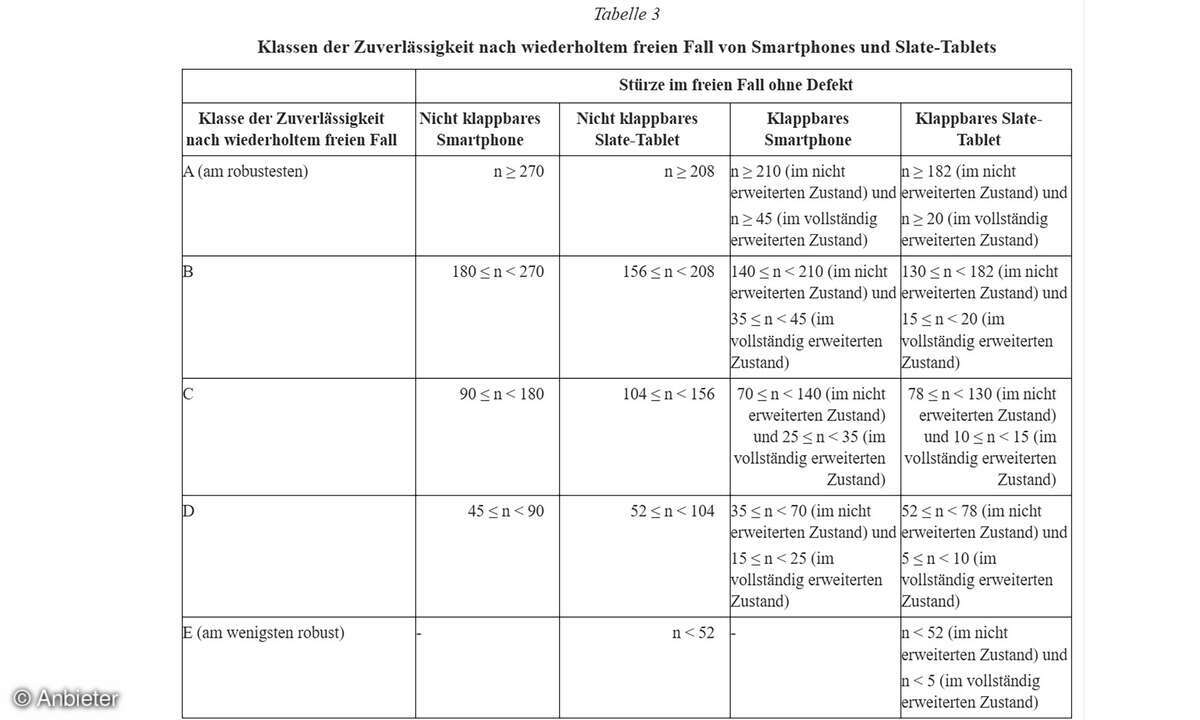

Kritik am Energielabel: Sturztests mit begrenzter Aussagekraft

Interessant ist auch die Einschätzung von Apple zu den Sturztests: Hier fehle die genaue Definition, welche Art von Holz und Stahl für den Untergrund benutzt werden soll. Außerdem sei die Stichprobengröße zu klein. Insgesamt kritisiert Apple hier, dass die vorgeschriebenen Methoden, um die Haltbarkeit zu testen, keine realistischen Szenarien abbilden würden. So glaubt Apple nicht, dass die "gemeldeten Endergebnisse der von der EU vorgeschriebenen Tests einen Rückschluss auf die tatsächliche Haltbarkeit von iPhone und iPad zulassen." Apple hat seine Produkte daher freiwillig herabgestuft, also die Sturzfestigkeit auf "C" gesetzt, obwohl sie bei einer optimistischen Auslegung des Testszenarios ein "A" bekommen würden. Damit wolle man verhindern, dass die Geräte im Nachhinein, bei negativer Auslegung des Testszenarios, abgestuft werden.

Auch hier können wir Apple nur zustimmen. Mehr noch: Wir bezweifeln grundsätzlich die Aussagekraft des Falltests. Solche Tests helfen den Herstellern dabei, Schwachstellen bei der Verarbeitung, dem Gehäusedesign und der Positionierung und Verlötung der elektronischen Bauteile aufzudecken, aber sie sagen nur wenig aus über die Stabilität des Produktes im Alltag. Das zeigen auch die Ergebnisse:

- alle Mittelklasse und High-End-Smartphones erreichen hier ein "A", also mehr als 270 Stürze ohne Funktionsverlust. Nur Apple hat seine Modelle freiwillig mit "C" eingestuft

- ein "B" ist selten, hier findet man Einsteiger-Smartphones von Marken wie Honor, Realme oder Vivo. Ein C ist noch seltener, aber hier gibt es Überraschungen: Xiaomis Premium-Smartphone 15 Ultra übersteht nur 90 Stürze unbeschadet. Geht dieses Premium-Smartphone, das top verarbeitet ist, deshalb schneller kaputt als ein Smartphone mit 270 erfolgreichen Stürzen?

Kritik am Energielabel: Reparaturindex

Auch der Reparaturindex ist umstritten. Der wichtigste Kritikpunkt: Die tatsächlichen Reparaturkosten werden nicht berücksichtigt, weil der Preis für Ersatzteile nicht im Index abgebildet wird. Dabei entscheidet doch gerade der Preis darüber, ob sich Nutzer für oder gegen eine Reparatur entscheiden. Momentan erreichen die meisten Top-Smartphones ein "C", nur die nachhaltigen Phone von HMD und Fairphone schaffen die beste Bewertung "A".

Eine stichprobenartige Überprüfung deutet aber darauf hin, dass die Reparaturkosten zumindest indirekt im Reparaturindex abgebildet werden:

- beim Galaxy S25 Ultra (Reparaturindex C) kostet der Displaytausch 300-400 Euro,

- beim Galaxy Xcover 7 (B) kostet der Displaytausch 120-150 Euro

- beim Fairphone 6 (A) kostet er 90 Euro

Fazit: Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit

Für eine abschließende Beurteilung der Ökodesign-Richtlinie und des Energielabels ist es noch zu früh. Es lässt sich aber bereits jetzt konstatieren, dass die Auswirkungen für die Industrie genauso wie für den Nutzer überschaubar sind.

Es gibt neue große Labels und der Konsument kann besser vergleichen. Aber viele der neuen Vorgaben wurden bereits früher von der Industrie umgesetzt. Hinzu kommt, dass der Energieverbrauch von Smartphones so durchoptimiert ist, dass sich hier nicht viel mehr herausholen lässt.

Interessanter werden die Auswirkungen auf die Reparaturkosten und die Reparierbarkeit sein. Hier hat die Industrie größere Spielräume als bei der Akkulaufzeit. In unseren Augen setzt das Energielabel daher den falschen Schwerpunkt. Und es stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit: Ist eine so umfassende Regulierung an dieser Stelle überhaupt nötig gewesen? Anders formuliert: Lief in der Smartphone-Branche so viel schief, dass eine Regulierung geboten war?