Corona-Warn-App: Die Bilanz nach den ersten Tagen

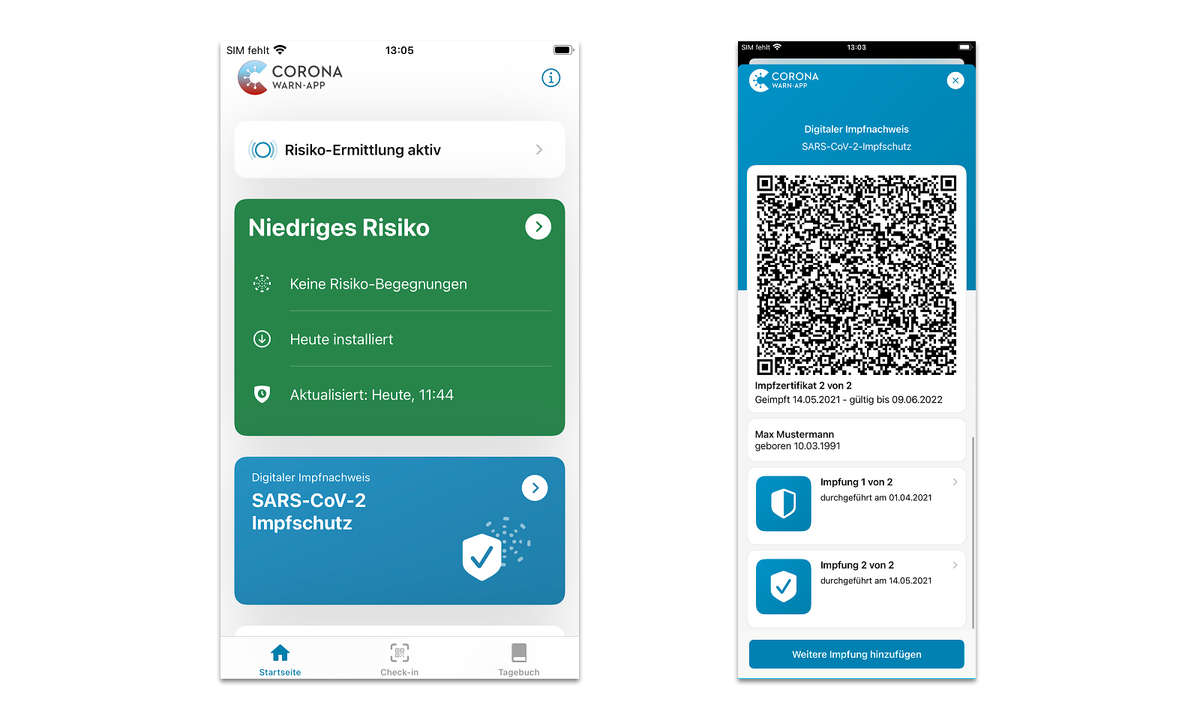

Die Corona-Warn-App ist da und hat ihre ersten Tage im praktischen Einsatz erfolgreich bestanden. Zeit für eine erste Bestandsaufnahme.

- Corona-Warn-App: Die Bilanz nach den ersten Tagen

- Proximity-Tracing: Die technischen Voraussetzungen

- Corona-Warn-App: Interview mit Hakan Ekmen

Knapp 10 Millionen Downloads verzeichnet die Corona-Warn-App nach den ersten vier Tagen – Tendenz weiter steigend. Linus Neumann, der Sprecher des Chaos Computer Clubs lobt die Transparenz der Entwicklung und zeigt sich fast verwundert, dass die Politik mal auf die Datenschützer gehört habe. Ins...

Knapp 10 Millionen Downloads verzeichnet die Corona-Warn-App nach den ersten vier Tagen – Tendenz weiter steigend. Linus Neumann, der Sprecher des Chaos Computer Clubs lobt die Transparenz der Entwicklung und zeigt sich fast verwundert, dass die Politik mal auf die Datenschützer gehört habe. Insgesamt könne er nicht meckern.

Kritischere Stimmen fragen, ob die hohen Entwicklungskosten gerechtfertigt waren – allein die Entwicklung, die nach dem Scheitern des PEPP-PT-Projekts die Deutsche Telekom und SAP übernommen hatten, schlug mit 20 Millionen Euro zu Buche, Wartung und Betrieb inklusive Hotline und begleitende Werbekampagne sollen in diesem und den kommenden Jahren weitere 45 Millionen kosten.

Missbrauch der App nur mit großem Aufwand möglich

Manche Experten meinen, alles habe viel zu lange gedauert. Andere geben zu Protokoll, sie hätten vor der Veröffentlichung gern noch eine längere Testphase gesehen. Seit Beginn der Konzeption diskutierte mögliche Sicherheitsrisiken wurden zwei Tage nach Erscheinen der App von Wissenschaftlern der TU Darmstadt, der Universität Marburg und der Universität Würzburg in der Praxis bestätigt.

Allerdings bestätigen sie ebenso, dass das Missbrauchspotenzial eher theoretischer Natur ist. Mit hohem Aufwand ließen sich von wenigen, einzelnen als positiv identifizierten App-Nutzern Bewegungsprofile erzielen. Und die von Sicherheitsexperten gelobte Veröffentlichung des App-Source-Codes hat in der Praxis zur Folge, dass böswillige Angreifer der App gefälschte Kontakte unterjubeln könnten. Dies wäre allerdings eher Sabotage, gegen die das Funktionsprinzip gehärtet werden muss als eine tatsächliche Schwachstelle.

Internationaler Austausch wäre technisch möglich

Dem europäischen Ansatz von PEPP-PT weint mancher nach – die nun erschienene App funktioniert zunächst nur in Deutschland. Allerdings bietet das weltweit einheitliche Google-Apple-Protokoll eine gute Basis dafür, die von nationalen Corona-Warn-Apps erfassten, anonymen Kennungen potentiell infektiöser Begegnungen sowie positiv getesteter Kontakte auch über Ländergrenzen zu synchronisieren. Die Herausforderung dafür liegt eher auf politisch-organisatorischer als auf technischer Ebene.

Automatisiertes Verfahren für Testergebnisse noch kaum unterstützt

Ähnliches gilt für das in der App integrierte Verfahren zur Verwaltung von Corona-Tests: Wen die App warnt, dass er in den letzten Tagen einen potentiell infektiösen Kontakt hatte, der soll möglichst umgehend über seinen Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 einen Test auf das Virus beantragen und durchführen lassen.

Die App dient in diesem Fall auch dazu, das Ergebnis dieses Tests schneller zu erfahren – wie bei der gesamten Konzeption ihrer Vorsorge-Wirkung geht es in erster Linie darum, gegenüber konventionellen analogen Abläufen wertvolle Zeit zu sparen. Doch erst 20 Prozent der in Deutschland verfügbaren Testkapazitäten sind nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts darauf vorbereitet, das von der App angebotene, automatisierte Verfahren zu unterstützen. Diese Zahl zu steigern ist auch deshalb wichtig, damit die Hürde, eine erkannte Infektion auch wirklich an die Backend-Infrastruktur zu melden, möglichst gering ausfällt.

Zwischenfazit zur Corona-Warn-App

Trotz der genannten Kritikpunkte könnte das Fazit der ersten Tage alles in allem lauten: Beim Endspurt der monatelangen App-Entwicklung haben die federführenden Beteiligten ziemlich viel richtig gemacht.