Mobilfunk in der Bahn - Reisen mit Mehrwert

Der Vorzug einer Bahnfahrt ist, dass der Reisende die Zeit selbstbestimmt nutzen kann. Doch zur Freiheit gehört heute guter Internet-Zugang. Den fördert die Deutsche Bahn mit weitreichenden Aktivitäten.

- Mobilfunk in der Bahn - Reisen mit Mehrwert

- Nachgemessen: Mobilfunkdurchlässige Scheiben in Zügen

- Top-Empfang im Zug mit Mobilfunkdurchlässigen Scheiben

- Mobilfunkdurchlässigen Scheiben: Erfolgsrezept aus Berlin-Brandenburg

- Interview: Stefanie Berk, Vorständin Marketing und Vertrieb, DB Fernverkehr AG

Zugegeben: Für umfangreiche sportliche Aktivitäten ist ein ICE der falsche Ort. Doch um einen an der Arbeit liegengebliebenen Bericht fertig zu schreiben, um sich ein Bild der Weltlage im World Wide Web zu machen, um ein Outfit für die anstehende Hochzeit zu finden oder um einfach nur die neueste...

Zugegeben: Für umfangreiche sportliche Aktivitäten ist ein ICE der falsche Ort. Doch um einen an der Arbeit liegengebliebenen Bericht fertig zu schreiben, um sich ein Bild der Weltlage im World Wide Web zu machen, um ein Outfit für die anstehende Hochzeit zu finden oder um einfach nur die neueste Folge der Lieblingsserie zu schauen, ist ein Sitz im mit bis zu 300 Stundenkilometer dem Ziel entgegenbrausenden Zug schon der richtige Ort. Und jede dieser Aktivitäten hat das Potenzial, später Zeit für den Besuch eines Fitnessstudios zu schaffen.

Doch all diese Aktivitäten brauchen auch eine leistungsfähige Mobilfunkversorgung, diese ist für die meisten Menschen elementarer Bestandteil modernen Reisens. Was nicht bedeutet, dass schnelle und stabile Konnektivität in Fernverkehrszügen einfach herzustellen ist.

Da fahren etwa 900 Reisende in einem ICE mit beispielsweise 230 Stundenkilometern auf eine Mobilfunkzelle zu, die dann hunderte Handys, Tablets und Notebooks sekundenschnell einbuchen muss. Dabei hält sie idealerweise den Datenverkehr aufrecht und gewährleistet unterbrechungsfreie Telefongespräche, bis sie nach ein bis zwei Minuten die Übergabe an die nächste Mobilfunkzelle einleitet, was im Technik-Jargon unter dem Namen Handover läuft.

Selbst auf verstopften Autobahnen ist die Mobilfunknutzerdichte deutlich geringer, und auch die Endgeschwindigkeiten von ICEs erreichen PKWs nur in den seltensten Fällen. Dass der Bandbreitenbedarf, etwa durch hochauflösende Streaming-Formate, aufwändige Multi-Player-Games, unkomprimierte Musikdienste oder kommunikationsintensive KI-Anwendungen ständig steigt, macht die Situation nicht einfacher. Experten sehen den Bandbreitenbedarf entlang der Gleise in naher Zukunkt auf drei bis fünf Gigabit pro Sekunde steigen. Daraus folgt, dass die Konnektivität bei Bahnfahrten einen kontinuierlichen Ausbau erfordert. Und das gilt schon seit Jahren.

Erste Schritte

Bei der ersten großen Welle des Mobilfunks war zunächst die wichtigste Frage, ob man Empfang hatte oder eben nicht. Und versorgt wurden zunächst die Zentren der großen Städte.

Um 1995 stieg auch der Anteil der Bahnstrecken kontinuierlich an, die von nahegelegenen Städten, Dörfern und Autobahnen von Mobilfunk versorgt wurden.

Doch die schirmende Wirkung der Metallwände der Züge und die gegen die Sonneneinwirkung hitzeisolierenden, metallbedampften Scheiben sorgten dafür, dass von den Mobilfunksignalen entlang der Strecke nicht mehr als ein Tausendstel in den Innenraum drang. Die resultierenden, schwachen Signale genügten nicht, um im Innern der Wagen für befriedigenden Empfang zu sorgen. Häufige Gesprächsabbrüche waren an der Tagesordnung, wenn die Gespräche überhaupt zustande kamen.

Um Abhilfe zu schaffen, begann die Bahn ab 1998, ihre ICEs mit GSM-Repeatern auszubauen. Deren Außenantennen fingen die am Gleis vorhandenen Mobilfunksignale auf und leiteten sie ins Innere. Das Telefonieren war von da in vielen Streckenabschnitten möglich, selbst langsamer Datenverkehr wie etwa der E-Mail-Versand gelang.

Doch an eine lückenlose, unterbrechungsfreie Versorgung war nicht zu denken. Dazu erläuterte seinerzeit der Technikchef eines großen Netzbetreibers, der nicht namentlich genannt werden wollte: "Wenn ich eine Mobilfunkzelle an einer ICE-Strecke aufstelle, rasen da innerhalb von fünf Minuten so viele Nutzer vorbei, dass die Zelle überlastet ist. Danach ist wieder 55 Minuten Funkstille. So eine Zelle spielt nicht mal ihre Stromkosten ein."

Mit neuer, leistungsfähigerer Technik nahm die Entwicklung dann doch Fahrt auf. UMTS und später LTE konnten mehr Menschen gleichzeitig mit höheren Datenraten versorgen und hatten auch weniger Probleme mit hohen Reisegeschwindigkeiten von ICEs. In Kooperation mit den drei damaligen Netzbetreibern installierte die Deutsche Bahn Repeater, die diese neuen Standards auch unterstützten.

Die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur, die an die Vergabe der begehrten Mobilfunklizenzen auch Mindesttransferraten von Zugstrecken koppelte, taten ein Übriges, um bis 2019 zumindest eine grundlegende Versorgung zu gewährleisten.

Nur waren es je nach Streckenabschnitt unterschiedliche Netzbetreiber, die die Versorgung sicherstellten. Die Geschichte vom "Dalmatiner" machte unter Insidern die Runde: Die schwarzen Punkte repräsentierten die von einem Netzbetreiber versorgten Gebiete auf weißem unversorgten Grund. Reisende erwarteten aber einen "schwarzen Schäferhund", vollständige Versorgung aus einer Hand.

Besser im Team

Den Weg dahin beschritt die Bahn mit Kooperationen, das heißt mit einem zusammen mit den Mobilfunk-Anbietern gestalteten Netzausbau, der gemeinsame Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe vorsah.

Die Kooperation hatte den Vorteil, dass nicht jeder Mobilfunker selbst für Standorte für Funkzellen, für Stromversorgung und für Glasfaseranbidung sorgen musste. 2021 startete die Telekom mit der Deutschen Bahn durch.

Ein Jahr später folgte die Kooperation mit Vodafone mit dem Ziel einer lückenlosen LTE-Versorgung entlang stark frequentierter Strecken, inklusive großflächiger 5G-SA-Freischaltung bis 2025.

Mittlerweile, und sogar ein Jahr früher als geplant, können die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom eine positive Bilanz ziehen, die Kooperationsvereinbarung ist erfüllt. Nach letzten offiziellen Zahlen entstanden bis Herbst 2024 470 neue Mobilfunkmasten an der Strecke, weitere 1900 Standorte brachte die Telekom auf den neuesten Stand der Technik. Seither sind 99 % der 7800 Kilometer Hauptverkehrsstrecke von der Telekom mit 200 Mbit/s versorgt, bei 95 % sind es sogar 300 Mbit/s.

Auch die sogenannten fahrgaststarken Strecken von 13800 Kilometern kommen zu 94 % auf 200 Mbit/s, bei den übrigen 12000 Kilometern Nebenstrecke sind auf 96 % immerhin 100 Mbit/s sichergestellt. Damit hat die Deutsche Telekom beim Ausbau entlang der Strecke einmal mehr eine Vorreiter-Rolle eingenommen, der Vodafone mit Unterstützung der Deutschen Bahn und Telefónica im Alleingang nun folgen müssen.

Erster Lohn der Mühen

„Doch der Abstand zu den anderen Testszenarien ist deutlich“, schrieb connect im Netztest 1/25 über die Netzversorgung der Bahn im Vergleich zu Großstädten, Kleinstädten und Verbindungsstraßen, räumte aber zugleich ein: „Vielleicht sehen wir aber doch erste Erfolge der bei allen Betreibern angelaufenen Ausbauanstrengungen.“

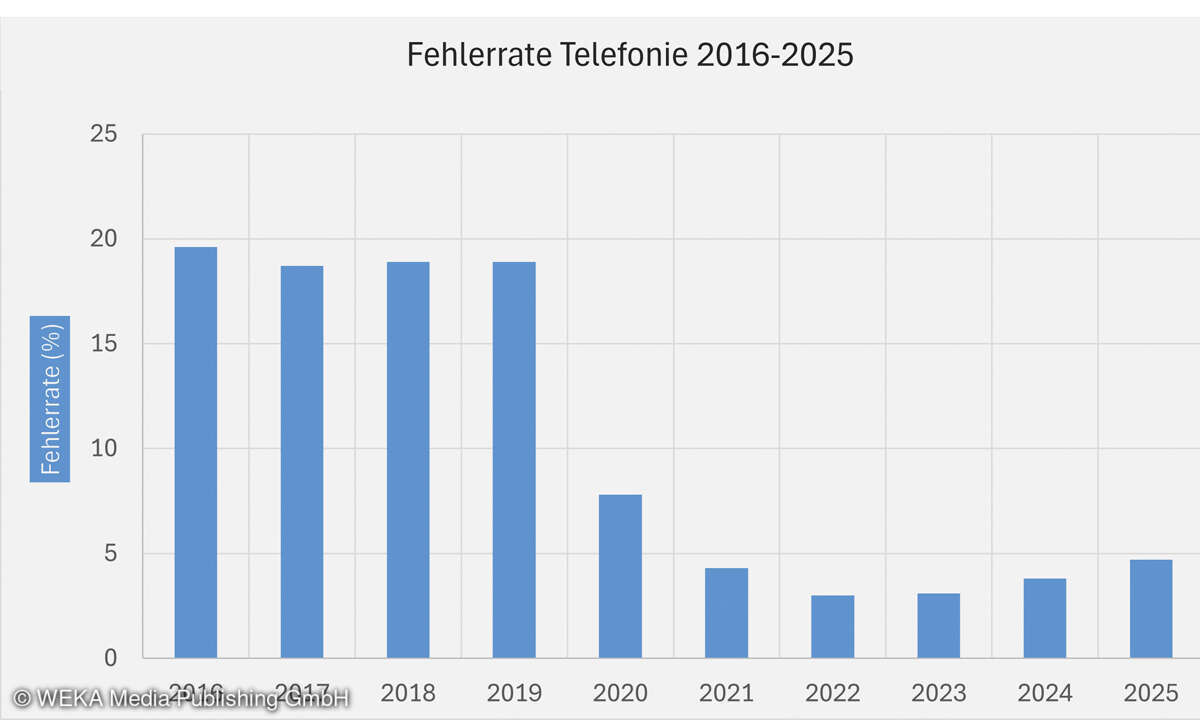

Dieser Erfolg lässt sich gut anhand der Entwicklung wichtiger Messwerte im connect-Netztest nachvollziehen. Scheiterte bei der Telefonie bis 2019 noch knapp jeder fünfte getätigte Sprach-Anruf vorzeitig, so gelingen mittlerweile über 95 Prozent der Anrufe aus der Bahn.

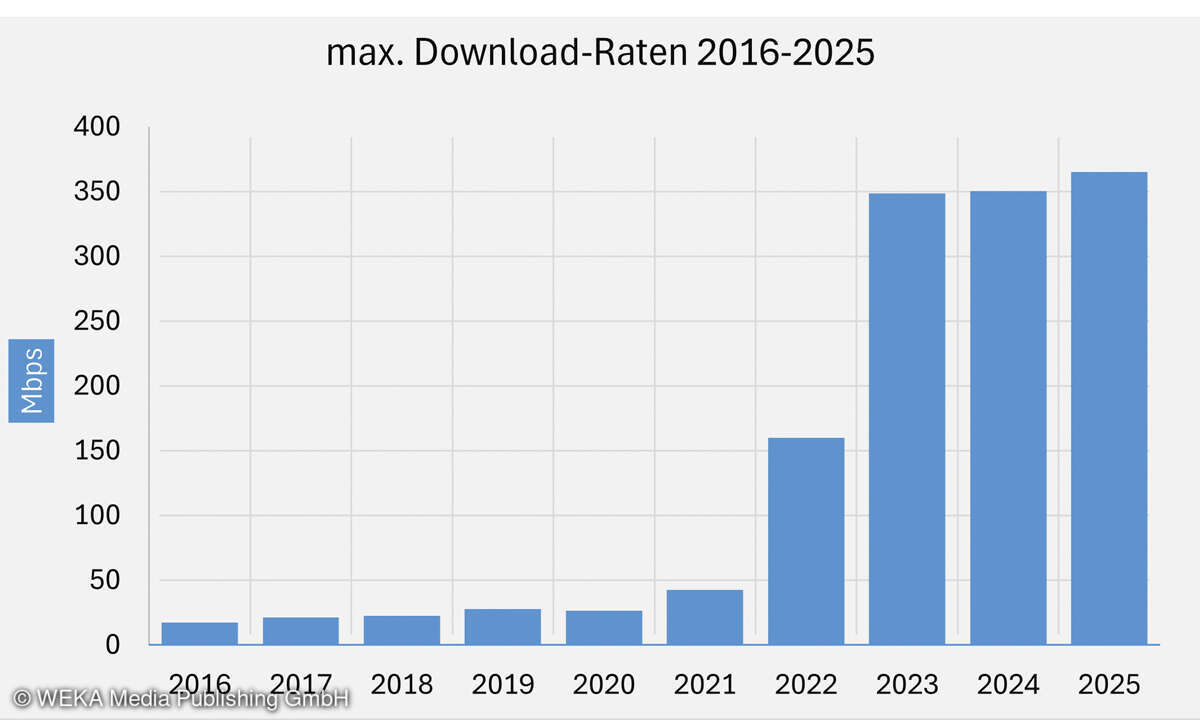

Die über alle Netzbetreiber gemittelten Download-Geschwindigkeiten dokumentieren den Erfolg sogar noch eindrücklicher. Lagen die schnellsten 10 Prozent der Messungen, die aufzeigen, mit welcher Spitzengeschwindigkeit die Netzbetreiber die Züge im inneren versorgen, 2016 noch bei schlappen 17 Mbit/s, so waren es Anfang 2025 flotte 365 Mbit/s. Eine Steigerung um das über 20-fache während der letzten 10 Jahre ist ein gewaltiger Sprung.

Dabei zeigt sich im connect-Vergleich der Netzbetreiber zur Jahreswende 24/25 die Deutsche Telekom als klarer Sieger bei Telefonie und Daten, Vodafone folgt mit spürbarem Abstand auf Platz 2 und knapp dahinter findet sich Telefónica/O2 auf dem dritten Platz ein.

Deutsche Bahn öffnet die Züge für Mobilfunk

Mit dem großen Erfolg der Kooperation mit der Deutschen Telekom und dem Voranschreiten der Ausbauarbeiten von Vodafone und Telefónica gelang es der Deutschen Bahn, einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen Mobilfunkversorgung von ICEs einzuleiten: Mobilfunkdurchlässige Scheiben erleichtern die Mobilfunkkommunikation erheblich.

Bisher sorgte eine flächige Metallbedampfung dafür, dass die ICE-Scheiben Wärmestrahlung und UV-Licht einfach zurück reflektierten und so den Innenraum vor übermäßigem Temperaturanstieg schützten. Doch die Metallschicht reflektierte auch den Mobilfunk. Von dessen Signalen konnte nur ein verschwindend geringer Teil die dünne, durchsichtige Barriere überwinden.

Technisch gesehen sorgen sogenannte Wirbelströme für die abschirmende Wirkung der Scheiben. Das sind durch das wechselnde Magnetfeld der Funkwellen erzeugte Ströme in der Metallschicht, die ein entgegengesetztes Magnetfeld erzeugen, was die Funkwellen ähnlich einem Spiegel reflektiert, statt sie durch die Scheibe durchtreten zu lassen.

Ein einfaches Schlitzmuster in den Scheiben verhindert die Entstehung dieser Wirbelströme. Die Scheibe wird fast vollständig durchlässig für den Mobilfunk, die Signale kommen hundertfach stärker als zuvor im Innenraum an. UV-Licht und Wärmestrahlung jedoch reflektieren die Scheiben weiterhin zu 99 Prozent, die guten Klimaeigenschaften bleiben erhalten.

Ein großer Vorteil der so entwickelten, mobilfunkdurchlässigen Scheiben ist es, dass sie nicht nur in neu bestellten ICEs geordert werden können, sondern, dass auch durch nachträgliche Laserung das feine Linienmuster in die Metallschicht der Scheiben eingefügt werden kann, ohne sie auszubauen (Details dazu hier).

Dazu lasert DB Fernverkehr in den nächsten Jahren den Großteil aller Scheiben der Bestandsflotte. Der aktuelle ICE 3neo und der brandneue ICE L haben die mobilfunkdurchlässigen Scheiben bereits serienmäßig eingebaut.

Erste Eindrücke

Erste Erhebungen der Deutschen Bahn zu mobilfunkdurchlässigen Scheiben im Rahmen der Kundenzufriedenheitsbefragungen zeigen, dass diese die Bewertung in der Kategorie „Konnektivität“ von einer gerundeten Schulnote 3 auf eine 2 heben – gerade im Vergleich mit Repeater-Zügen.

connect hat sich die Unterschiede im Detail angesehen und mit den aus dem Netztest bekannten Verfahren gemessen, die Resultate finden sich auf der folgenden Seite.