Ladenetztest 2022: Testverfahren

- Ladenetztest 2022: Elektromobilitäts-Provider & Ladepunkt-Betreiber im Test

- Ladenetztest 2022: Unsere Testfahrzeuge

- Ladenetztest 2022: Unsere Testrouten

- Ladenetztest 2022: E-Mobilitäts-Provider in Deutschland

- Ladenetztest 2022: Ladepunkt-Betreiber in Deutschland

- Ladenetztest 2022: Internationale Ladepunkt-Betreiber (CPOs)

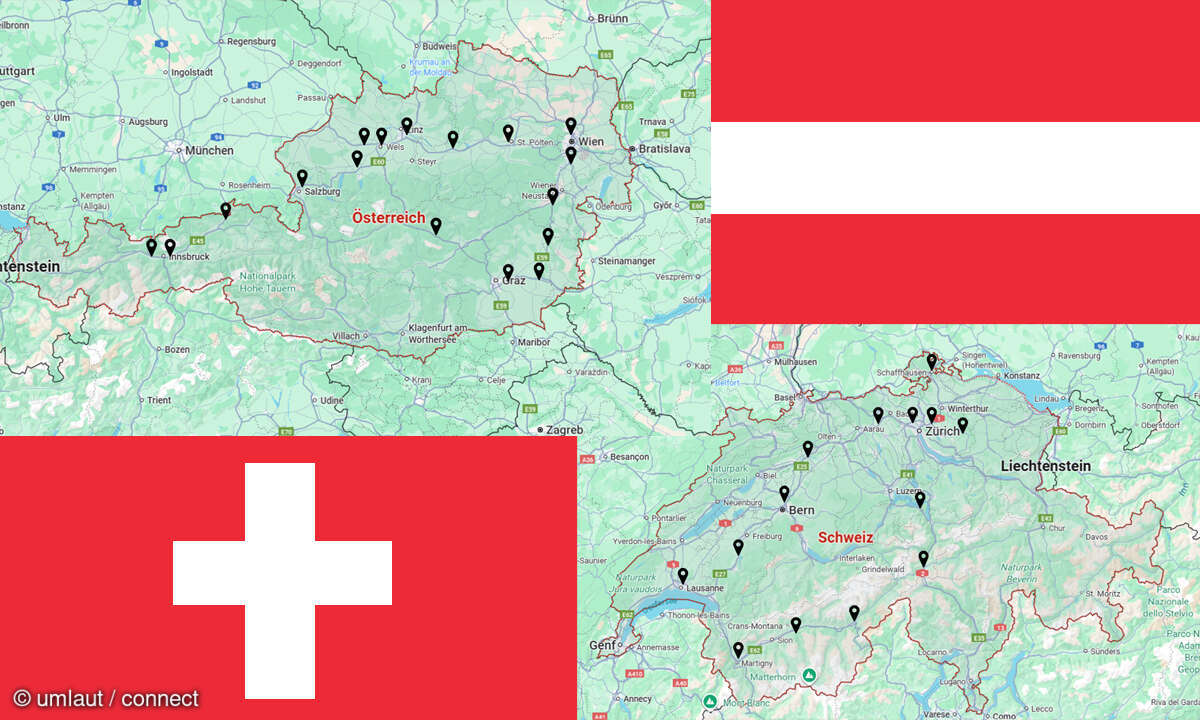

- Ladenetztest 2022: E-Mobilitäts-Provider und Ladepunkt-Betreiber in Österreich

- Ladenetztest 2022: E-Mobilitäts-Provider und Ladepunkt-Betreiber der Schweiz

- Ladenetztest 2022: Ladepunkt-Betreiber in den Benelux-Ländern

- Ladenetztest 2022: Testverfahren

- Ladenetztest 2022: Ergebnisse & Fazit

So haben wir getestetAn jedem Ladestopp, den unsere Testfahrer auf ihrer mehrere Tausend Kilometer langen Tour eingelegt haben, haben sie Technik, Komfort und Abrechnung untersucht und protokolliert....

So haben wir getestet

An jedem Ladestopp, den unsere Testfahrer auf ihrer mehrere Tausend Kilometer langen Tour eingelegt haben, haben sie Technik, Komfort und Abrechnung untersucht und protokolliert.

Analog zum Mobilfunk gibt es in der Ladeinfrastruktur Netzbetreiber (Charge Point Operators, kurz CPOs) – also die eigentlichen Betreiber der Ladesäulen – und Service Provider (engl. Electro Mobility Providers, EMPs), die Apps und Abrechnungsplattformen bereitstellen. Einige Anbieter wie EnBW, E.ON, Smatrics oder Move erfüllen beide Rollen und wurden daher in beiden Kategorien betrachtet.

Unser Test konzentriert sich auf High-Power-Charging- (HPC) Säulen mit Ladeleistungen von mindestens 150 Kilowatt. Als Testkandidaten wählten wir pro Land die TopLadepunktbetreiber nach Anzahl ihrer Ladepunkte aus, bei den ElektromobilitätsProvidern die beliebtesten Anbieter. Die zugrundeliegenden Zahlen basieren auf öffentlichen Quellen und eigenen Recherchen.

Für die Bewertung führten Testteams Fahrten durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, die Niederlande und Luxemburg durch (siehe Routenbeschreibungen). Je nach Ländergröße wurden zwischen vier und sechs Stationen pro CPO besucht. Anmeldung und Abrechnung fanden zum einen über die getesteten EMPs statt, zum anderen über die vom CPO unterstützten Ad-hoc-Bezahloptionen.

Während des Ladens füllten die Tester umfangreiche Protokolle zu den Gegebenheiten vor Ort, zum Ablauf des Ladevorgangs sowie gegebenenfalls aufgetretenen Fehlern aus. Außerdem nahmen sie Kontakt zu den Hotlines der Anbieter auf, um die Servicequalität zu testen. Dort zählt die durchschnittliche Wartezeit beim Anruf, der Wissensstand der Mitarbeiter, die Frage, ob im Fehlerfall ein Fernzugriff auf die Säule mit Auslesen des Fehlers und eventuellem Neustart der Säule sowie grundsätzlich eine Behebung des Fehlers möglich war. Trat während des Ladens ein nicht behebbarer Fehler auf, wechselten wir zu einem anderen Ladepunkt desselben Anbieters am selben Standort und wiederholten den Versuch.

Zur Bewertung der EMPs legen die Tester ein Benutzerkonto beim Anbieter an und überprüfen die Bedienung der zugehörigen App. Findet sich dort eine Ladeanleitung, die auf die Besonderheiten der verwendeten Ladesäulentypen eingeht? Gibt es Funktionen zum Bewerten und Kommentieren der Standorte, gegebenenfalls auch mit Foto? Informiert die App über Service- und Komfortangebote am Standort wie WC, Restaurant etc.? Lassen sich favorisierte Standorte in der App merken?

Zu den erwarteten und bewerteten Funktionalitäten der App zählt auch das Finden der nächsten Standorte in ihrer Nähe des Fahrers oder auf seiner Route. Lassen sich die Ladepunkt nach ihrer Verfügbarkeit, nach der unterstützten Ladeleistung und nach Steckertyp filtern? Bietet die App einen direkten Link zur Hotline? Stehen während eines laufenden Ladevorgangs Echtzeitinformationen zu Ladeleistung, geladenen kWh und geladener Zeit zur Verfügung?

In der Kategorie Preistransparenz und Bezahlung zählt die Verständlichkeit des Tarifmodells, eine klare Preisinformation vor und während des Ladens sowie danach (Ladehistorie). Die unterstützten Bezahlmöglichkeiten sammeln ebenso Bewertungspunkte wie ein eventuelles Bonusprogramm und die Verfügbarkeit von Rechnungen.

Die CPO-Bewertung umfasste die Beschilderung und Wegführung zur Ladestation, Beleuchtung, Wetterschutz, das Vorhandensein von WC, einem Restaurant, Kiosk oder Verkaufsautomaten, Gratis-WLAN, Sitzbank und Mülleimer sowie einer Überwachungskamera. Auch die Nähe einer Service-Station etwa zum Überprüfen und Anpassen des Reifendrucks, Nachfüllen von Scheibenwaschflüssigkeit und ähnlichen Autopflege-Produkten brachte Punkte.

Die Bewertung der Ladesäule selbst überprüft die eindeutige Identifikation des Ladepunkts, eine klar ersichtliche Angabe der maximalen Ladeleistung der Säule, die verfügbaren Sprachen von Menüführung und Ladeanleitung, die Platzierung der Säule gegenüber dem Parkplatz sowie dessen Größe und Bauweise, Beschilderung und Markierung des Parkplatzes, die Länge und Kabelführung des Ladekabels („Kabelmanagement“), die Sauberkeit des Standorts und eventuelle Lärmemissionen während des Ladens. Bei der Prüfung der Funktionalität der Säule legen die Tester Wert auf eine klare Anzeige der Verfügbarkeit der Ladesäule, die Ablesbarkeit des Displays und korrekte, aktuelle Anzeige von Ladeleistung, aktuell geladenen kWh und der verstrichenen Ladezeit.

Bei der Bewertung des Bezahlvorgangs überprüfen wir, ob Ad-hoc-Bezahlung per Kreditkarte grundsätzlich möglich ist – entweder über einen Kartenleser an der Säule oder per App beziehungsweise Website des CPO, zu der dann ein QR-Code führen sollte. Zusätzliche Zahlungsmethoden wie PayPal, GooglePay oder ApplePay bringen ebenfalls Punkte. Außerdem bewerten die Tester die Transparenz der Preiskommunikation sowie die Unterstützung der „Abrechnung übers Ladekabel“ via Plug and Charge oder Autocharge.

Sowohl die EMP- als auch die CPO-Bewertung berücksichtigt auch die Abdeckung der unterstützten HPC-Ladepunkte in den jeweiligen Ländern. Die entsprechenden Zahlen erfragten wir vor dem Test bei den Anbietern und ergänzten fehlende Angaben soweit möglich durch eigene Recherchen.

Wie bei allen unseren Netztests sind die Ladetarife nicht Gegenstand der Bewertung.

Technik: Plug & Charge versus Autocharge

Einstecken, laden, und die Bezahlung läuft automatisch im Hintergrund – für diesen Ladekomfort konkurrieren zwei unterschiedliche Ansätze.

„Plug & Charge“, das sogar als ISO-Norm 15118 definiert ist, geht vor allem von den Autoherstellern aus. Da überrascht es nicht, dass der von mehreren Herstellern getragene Ionity-Verbund zu den ersten Anbietern zählt, die diese Technik unterstützen. EMPs und manche CPOs fremdeln jedoch damit, weil sie befürchten, dass die Autohersteller ihnen das Abrechnungsgeschäft streitig machen.

Von Ladeanbietern wie Fastned oder EnBW ging darum die Initiative für die Alternative „Autocharge“ aus: Das Fahrzeug schickt via Ladekabel eine eindeutige ID, die das Auto identifiziert und die der Kunde in seinem Konto beim Ladeanbieter hinterlegen kann. Das unterstützen aber wiederum nicht alle E-Auto-Hersteller, zudem monieren Kritiker mangelnde Verschlüsselung bei Autocharge. Theoretisch könnten Ladesäulen auch beide Varianten unterstützen – was sich durchsetzen wird, ist noch offen.