Ladenetztest 2023: Ergebnisse, Fazit & Infos

- Ladenetztest 2023: Elektromobilitäts-Provider & Ladepunkt-Betreiber im Test

- Ladenetztest 2023: Unsere Testfahrzeuge

- Ladenetztest 2023: Unsere Testrouten

- Ladenetztest 2023: E-Mobilitäts-Provider in Deutschland

- Ladenetztest 2023: Ladepunkt-Betreiber in Deutschland

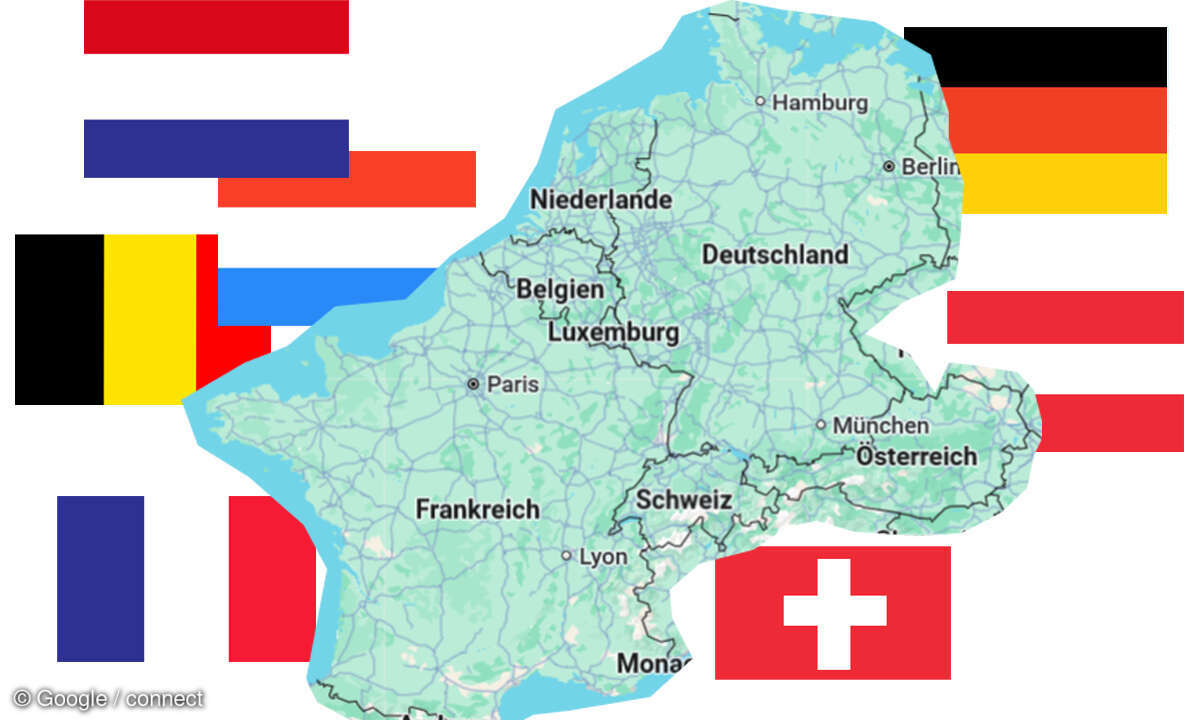

- Ladenetztest 2023: Ladepunkt-Betreiber (CPOs) International

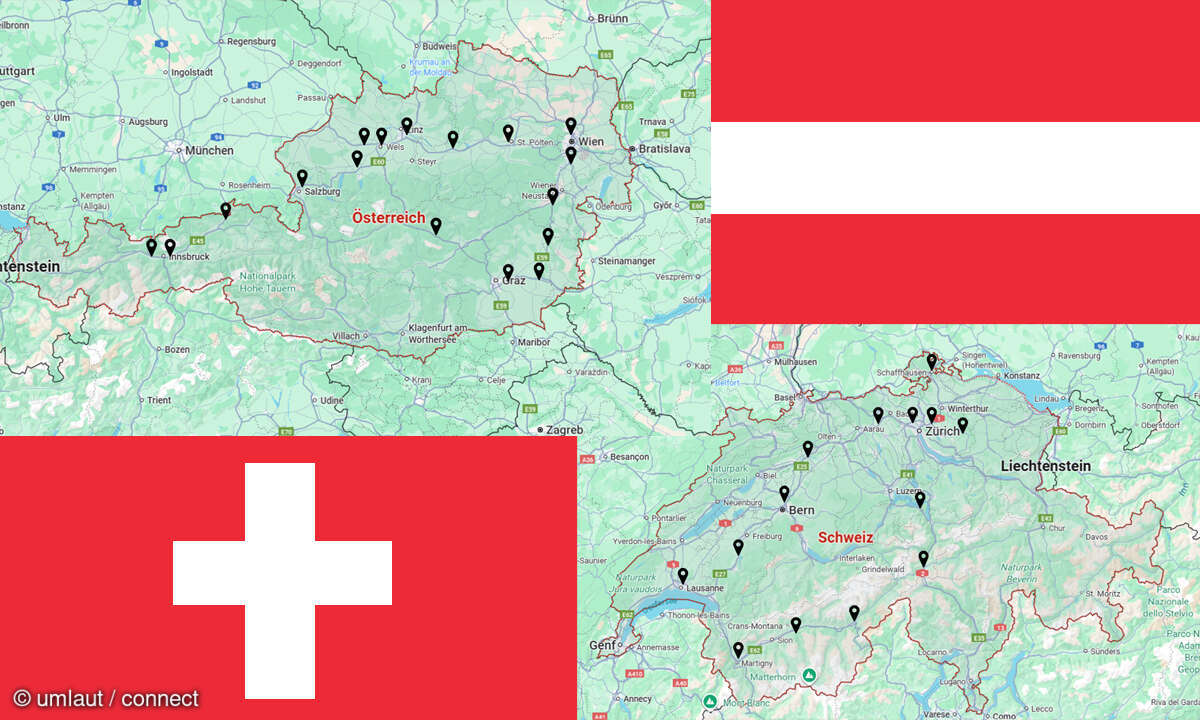

- Ladenetztest 2023: Ladepunkt-Betreiber (CPOs) Österreich

- Ladenetztest 2023: E-Mobilitäts-Provider und Ladepunkt-Betreiber der Schweiz

- Ladenetztest 2023: Ladepunkt-Betreiber (CPOs) Niederlande & Luxemburg

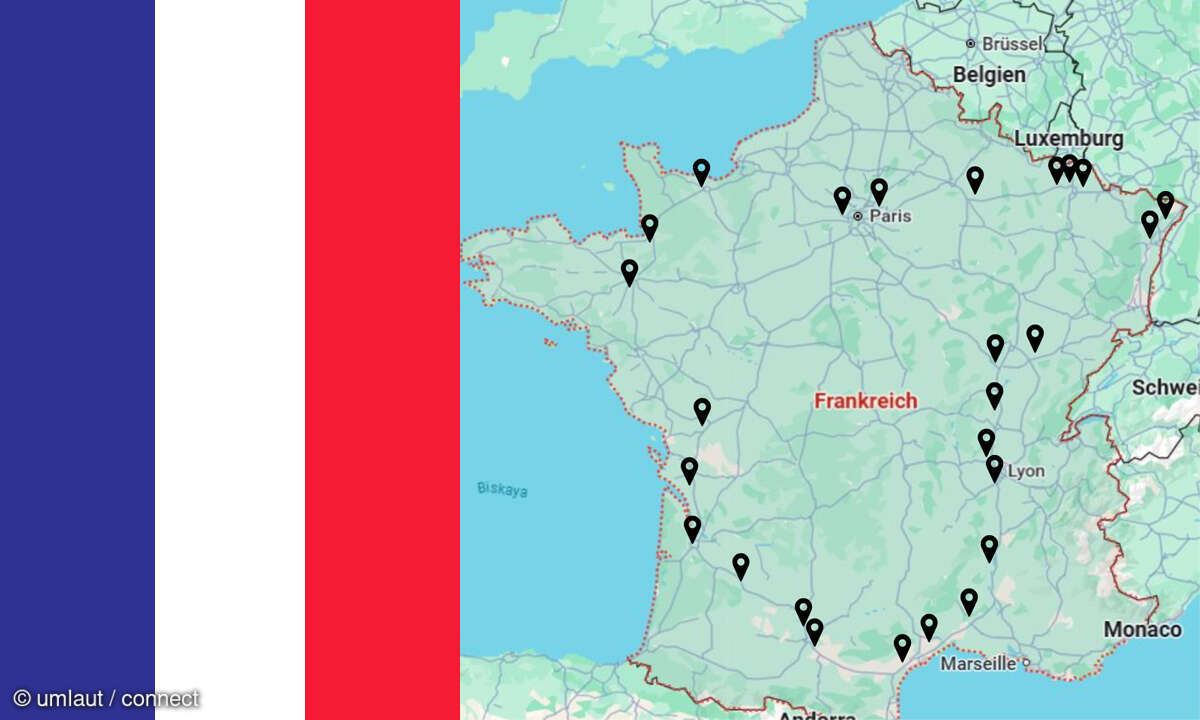

- Ladenetztest 2023: Ladepunkt-Betreiber (CPOs) Belgien & Frankreich

- Ladenetztest 2023: Testverfahren

- Ladenetztest 2023: Ergebnisse, Fazit & Infos

ErgebnisseHier stehen Ihnen die Ergebnisse unseres Tests zum Download zur Verfügung:...

Ergebnisse

Hier stehen Ihnen die Ergebnisse unseres Tests zum Download zur Verfügung:

Fazit - Hannes Rügheimer, connect-Autor

In unserer Bewertung von EMPs setzt sich EnBW zum fünften Mal in Folge souverän an die Spitze des Testfelds – trotz verschärfter Testkriterien. Aber auch Maingau und mit kleinen Einschränkungen Shell Recharge und Move liefern in dieser Kategorie ein überzeugendes Bild. Den anderen EMPs würden wir empfehlen, ihre Apps und Bezahlfunktionen bald weiterzuentwickeln.

Bei den CPOs in Deutschland überholt Aral Pulse die in den letzten Jahren hier auf Platz Eins abonnierte EnBW – sehr gut sind jedoch beide Anbieter. In Österreich liegen die beiden Anbieter Ionity und Smatrics EnBW vorne, in der Schweiz Fastned, Ionity und GoFast. In den Niederlanden belegen die Platzhirsche Fastned und Shell Recharge die vorderen Plätze unter den CPOs – gefolgt von Ionity, das wiederum in Belgien vor Fastned und der französischen Total Energies punktet. Letzterer führt dafür in Frankreich vor Fastned und Allego. In Luxemburg schließlich hat Esso die Nase vorne.

Insgesamt freut uns zu sehen, dass einige Anbieter unsere Kritik aus den Vorjahren ernst genommen haben und Verbesserungen einführten. Ein weiterer Trend, der sich dieses Jahr ablesen lässt, ist das wachsende Engagement der Mineralölkonzerne. Wenn sie immer mehr Tankstellen mit Schnellladesäulen ausrüsten, sind dies gute Nachrichten für E-Auto-Fahrer – besonders für jene ohne eigene Wallbox, die ihr Fahrzeug vor einer längeren Tour schnell vollladen wollen.

Infos zur Technik

Plug & Charge versus Autocharge

Einstecken, laden, und die Bezahlung läuft automatisch – für diesen Ladekomfort konkurrieren zwei unterschiedliche Ansätze.

„Plug & Charge“, das auch als ISO-Norm 15118 definiert ist, geht vor allem von den Autoherstellern aus. Da überrascht es nicht, dass der von mehreren Herstellern getragene Ionity-Verbund zu den ersten Anbietern zählt, die diese Technik unterstützen. EMPs und manche CPOs fremdeln jedoch damit, weil sie befürchten, dass die Autohersteller ihnen das Abrechnungsgeschäft streitig machen. Von Ladeanbietern wie Fastned oder EnBW ging darum die Initiative für die Alternative „Autocharge“ aus:

Das Fahrzeug schickt via Ladekabel eine eindeutige ID, die das Auto identifiziert und die der Kunde in seinem Konto beim Ladeanbieter hinterlegen kann. Das unterstützen aber wiederum nicht alle E-Auto-Hersteller, zudem monieren Kritiker mangelnde Verschlüsselung bei Autocharge. Derzeit arbeiten viele CPOs an der Unterstützung von einem oder auch beiden dieser Standards – Ladesäulen können auch beide Varianten unterstützen. Welche sich langfristig durchsetzen wird, ist noch offen.

Backend-Anbindung

Für optimale Planung und ein optimales E-Mobilitäts-Erlebnis sind aktuelle und zuverlässige Daten von den Ladestationen unverzichtbar.

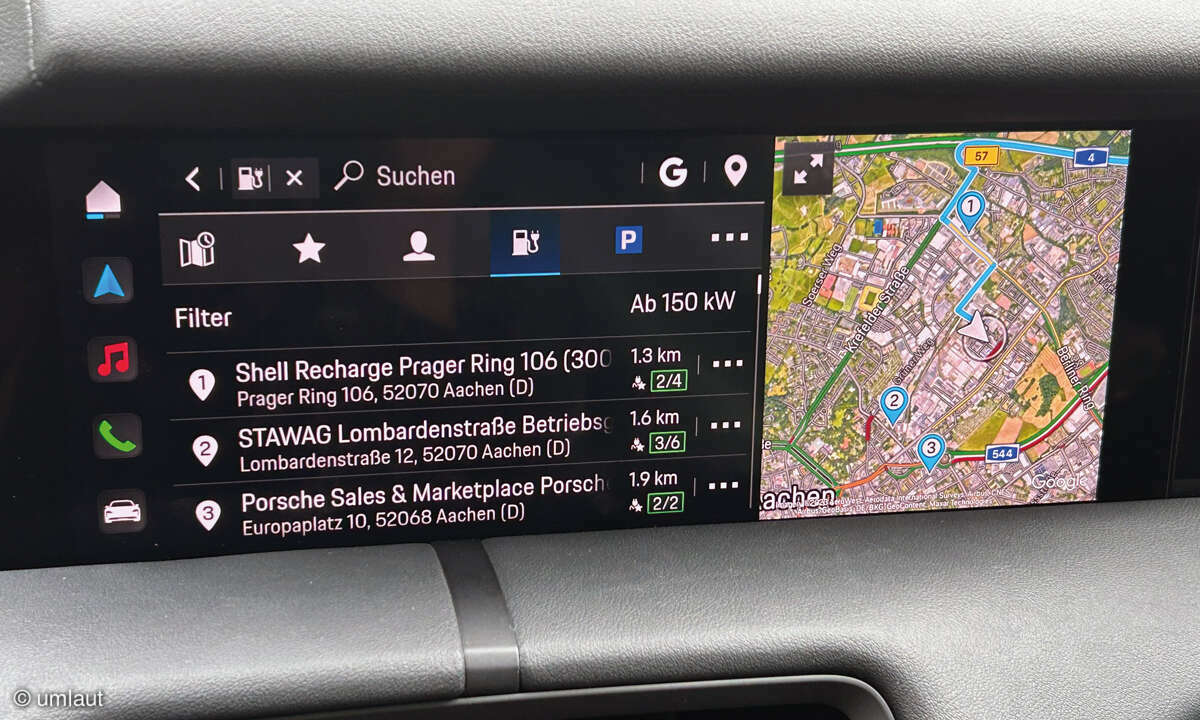

Ist eine Ladesäule frei oder belegt, ist sie eventuell defekt? Diese Informationen sind für E-Auto-Fahrer sehr wichtig – egal, ob sie sie über eine App empfangen oder ob sie vom eingebauten E-Navigationssystem ausgewertet wird. Zu diesem Zweck melden Ladesäulen ihren Status an das Backend – also das Rechenzentrum – ihres Betreibers. Fällt diese Backend- Verbindung aus welchen Gründen auch immer aus, führt dies zu negativen Erlebnissen der Nutzer. Deshalb ist die Zuverlässigkeit von Backend-Informationen ein wichtiges Kriterium in unserem Test. Ist sie zum Testzeitpunkt zufällig gestört, liegt die daraus resultierende schlechte Bewertung in der Natur eines stichprobenbasierten Test.

Auslastungsprognosen

Mit KI und historischen Daten lässt sich abschätzen, ob eine Ladesäule bei Ankunft verfügbar sein wird.

E-Auto-Fahrer, die eine Ladesäule zum Aufladen ansteuern, haben natürlich das Interesse, dass die Säule zum Ankunftszeitpunkt auch verfügbar ist. Eine Vorreservierung scheidet aus praktischen Gründen jedoch aus – die Ladepunkte müssten gegen andere Nutzer gesichert beziehungsweise für sie gesperrt werden, nicht auftauchende Nutzer würden das Konzept behindern. Die Alternative: Auf Basis historischer Nutzungsdaten lässt sich recht genau vorhersagen, wie die Auslastung zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird. Diese KI-gestützten Prognosen kann eine Ladeplanung bei der Kalkulation der Stopps berücksichtigen.